2018 年底九合一選舉在即,相較於以往旗海遍野的熱鬧情景,是否覺得今年街上的選舉氛圍淡了不少呢?這與 2014 年《臺北市競選廣告物管理自治條例》修正案有關,伴隨著近年來高漲的環保意識,台北市議會通過刪除競選旗幟、布條廣告可設置在開放公共設施的條文,規定只能於法定競選期間設置在辦事處、私人處所,因此這種激烈的競爭氣氛也就不復見了。

相信許多朋友會心生納悶,覺得不過是街景變清爽而已,和字型有什麼關係呢?其實有!而且關係還不小,各位不妨想像自己是個預算吃緊的候選人,往年的文宣都是請人設計旗幟,插在陸橋與人行道上和其他人競爭,今天這個宣傳方式突然被抽離了,是否非得調整競爭策略,用別的方式讓大家認識你?⋯⋯「啊!網路!」是的,你的靈光一閃,也是許多候選人想到的,經營社群平台,無疑是貼近群眾最快速的方式,也是候選人們保持競爭力的必備選項。

當宣傳媒介從「實體平面輸出」轉換到「虛擬社群貼文」,宣傳環境從「公開的廣告」轉換到「個人的粉絲團」,這種媒介與環境的雙重轉換,也影響到字體的選用。

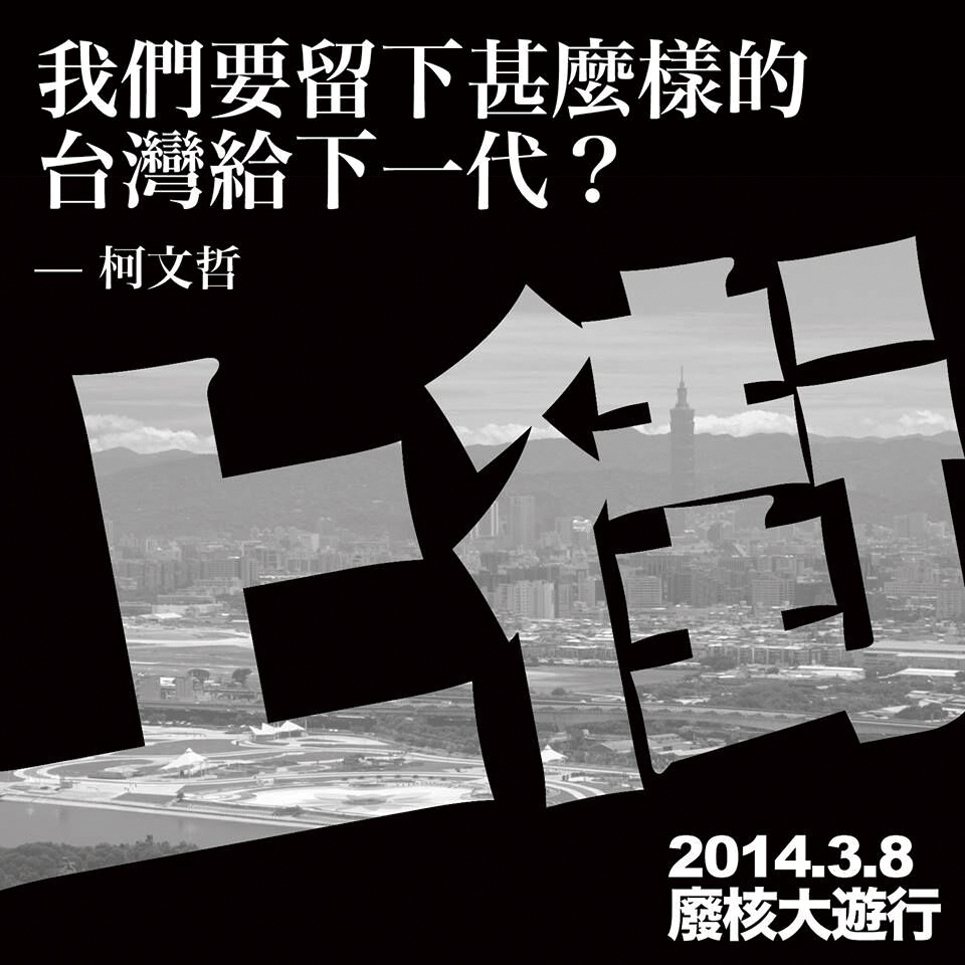

過往習見的選舉字型——楷、明、黑體的排列組合

先來看看過往選戰常見的場景,想在旗海中殺出重圍,除了運用搶眼的色彩外,字型更是關鍵。旗幟所需文字大致可分為四項,分別是候選人姓名、號碼、競選項目,以及一些訴求認同的標語,諸如「懇請支持」、「有你真好」等。在這四個項目中,以「姓名」占據最大的版面,而它所採用的字型,更或多或少地訴說候選人的特質,像是選擇黑體的,或許是想表達新潮感;選擇行楷體的,則可能想以傳統文化的繼承人自居。從這些旗幟中,可以看到候選人們無不使出渾身解數強調「姓名」,不只是放大字級,加粗、加外框樣樣都來,只求選民在橋頭匆匆一瞥,就能望見自己。

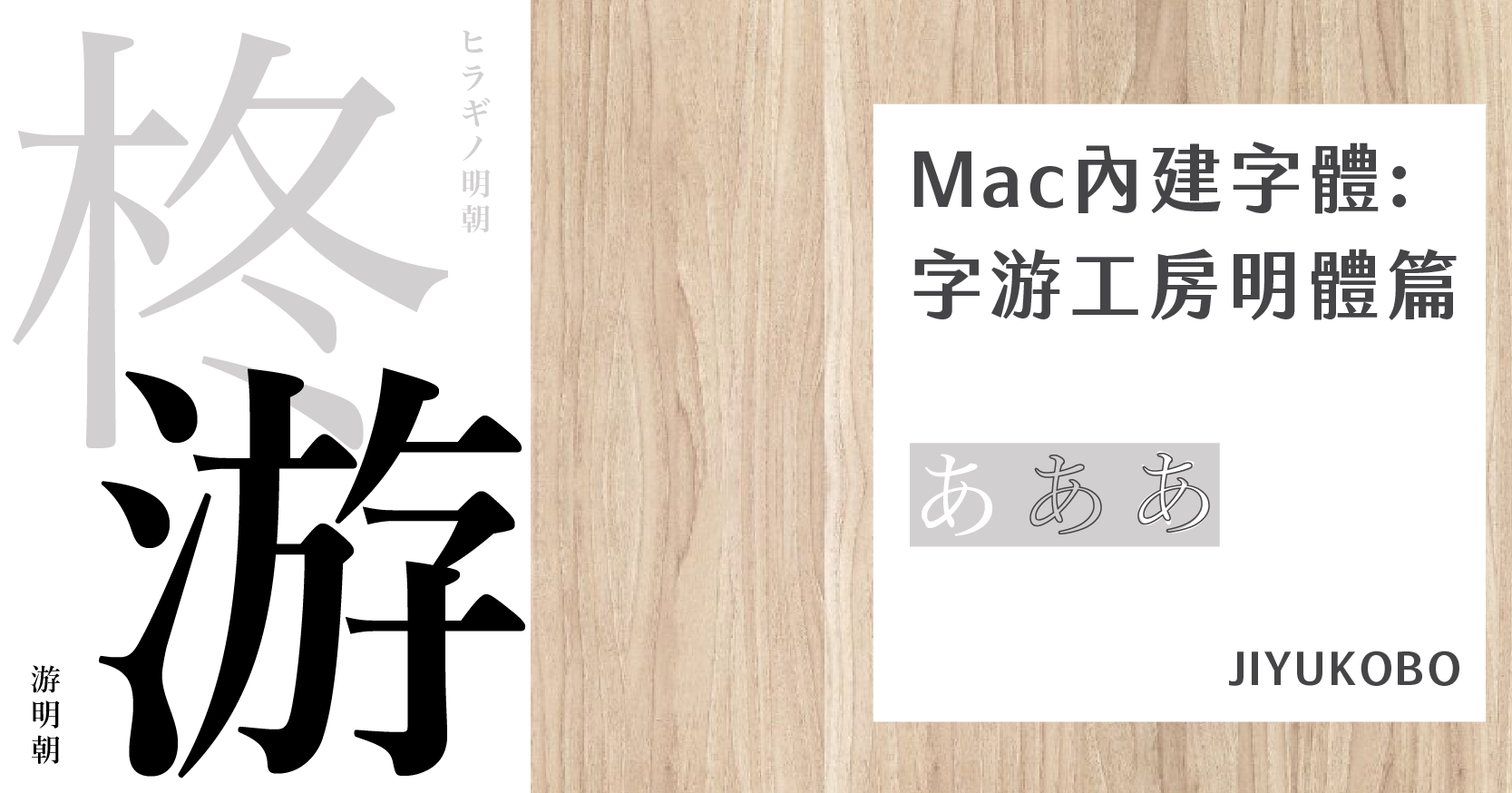

一套易辨性短時間內辨識文字的容易程度,與文字輪廓相關。詳見 jf 字體口袋書。高的字體,能讓人快速識別,通常也最吸引目光。將不同字體放在相同字級比較,是否立即發現第 1、2、5 號字較大,第 3、4、6 號字則較小呢?這和漢字是方塊字的特性有關,前一組字的線條盡可能延展、並填滿整個方框,看起來自然較大;後一組字源於傳統書法,強調字的態勢和各筆劃間的相互揖讓,由於未刻意追求單字填滿方框,看上去當然比較小了。

細看第一組字(第1、2、5號),黑體(1)是最顯眼的。除了各筆劃拉長外,它的單一線條粗細接近一致、留白部分極少、筆劃起頭和收尾方切,是六款字中易辨性最高,也最有份量感的字體,因而變成候選人用於「姓名」或「標語」的首選;圓體(5)和黑體大致相同,只是各筆劃的開頭和結尾收成圓形,或許太沒魄力了,故不如黑體常用;至於在線條中添入書寫筆韻、直粗橫細的明體(2),雖然帶有幾分莊重感,也相當醒目,但因為份量感比黑體差一些,因此較少用於「姓名」,反而成為「標語」最愛用的字體。

比起第一組字,第二組字(第3、4、6號)更有強化候選人特質的效果,標楷體(3)是最中規中矩的;行楷體(4)帶有流動的氣息,也訴諸翩翩君子的形象;魏碑體(6)筆劃採用方折的造型,傳遞出剛毅不撓的氣息。這當然不是說,採用第二組字的候選人必然「字如其人」,但運用筆劃造型鮮明的字體,確實較可能喚起選民潛意識中的特定印象。其實以往台灣的選舉中,楷體最常被用於「姓名」,其中又以粗厚的「顏楷體」和「毛楷體」最受青睞喔!

2014 字體新趨勢——市長阿伯開始的文宣新面孔

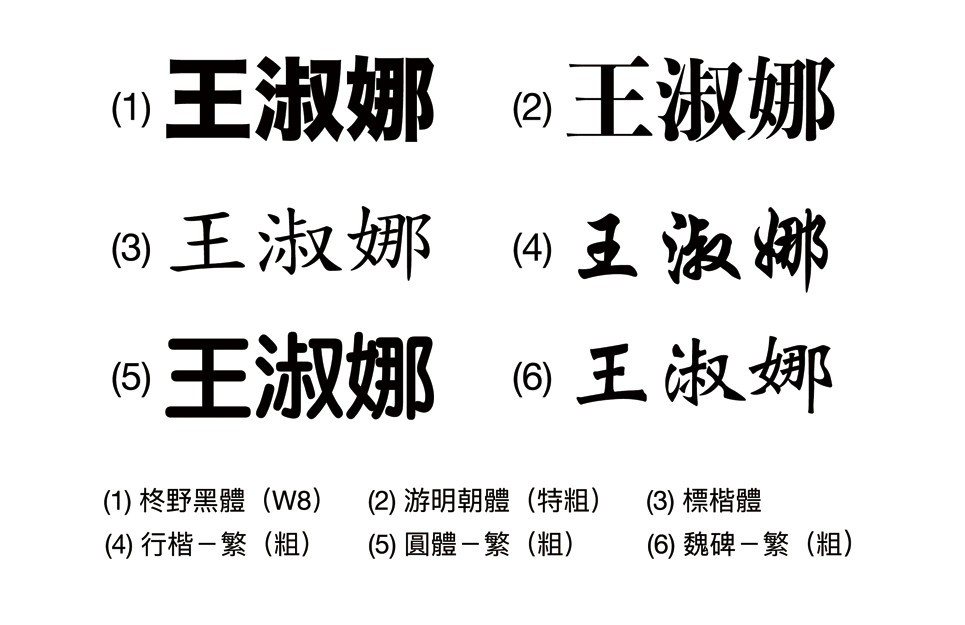

近年來,隨著選戰平台轉向網路,不僅文宣字體的選用明顯多元化,候選人們也逐漸能善用不同字體的特質來傳遞訴求。2014 年柯文哲競選團隊所採用的字體,就是經典案例。當時,柯文哲喊出:「改變台灣,從首都開始;改變台北,從文化開始。」而這種改變的態度,也反映在選舉文宣的字體裡。「改變台灣從首都開始」九字,採用華康儷粗黑體,這套黑體相當俐落,各筆劃的起頭、收尾處都沒有多餘的裝飾,配上帶有溫度的手寫簽款,讓競選口號顯得更有個人特色。

在一月份的競選文宣裡,柯文哲主打「白色力量」的口號,以黑白對比強調白的重要。這種強烈的對比性,同樣見於用華康超明體打出的「群眾募資,計畫啟動」八字,這套字型的豎劃與橫劃差異極大,前者粗、後者細,能達到迅速吸引目光的效果。這個呈現方式,也不免令人想起日本動畫新世紀福音戰士,同樣是以特粗明體這種張力強烈的字體做排版,甚至可能帶有拯救世界的隱喻。

「柯文哲」三字則採用柊野黑體(日文:ヒラギノ角ゴシック体;讀音:Hiragino Kaku Gothic),這是日本字游工房所推出的字型,為了增添人文氣息,這套黑體添入曲度和力道的變化,如在筆劃開頭處設計「喇叭口」黑體筆畫起收端點漸寬的造形。詳見 jf 字體口袋書。細節—橫劃開頭粗,往右逐漸收細。有興趣的話可以多加留意,市面上許多套黑體都有這個設計。另外可以注意的是,這套字型有十種不同的字重(Weight),從最輕的 W0 到最重的 W9,使用者可以依照需求選用,像海報上的「柯文哲」,採用的是較大的字重,以免和華康超明體搭配時顯得太過輕盈。

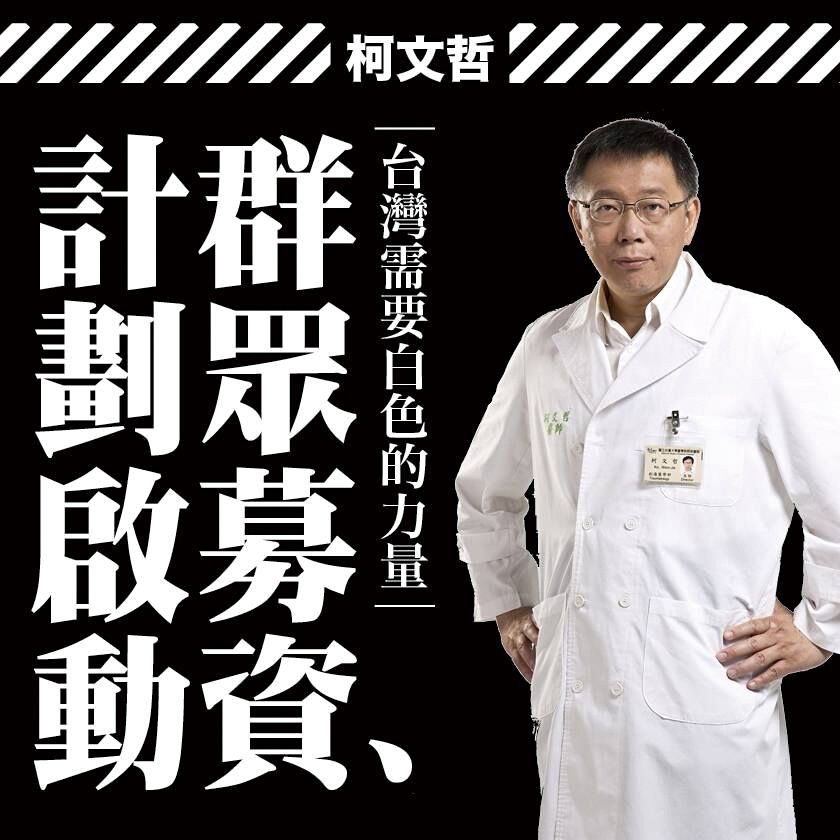

3月份的文宣中,「上街」用華康超黑體,副標「我們要留下甚麼樣的台灣給下一代」及「柯文哲」用柊野明朝體(日文:ヒラギノ明朝体;讀音:Hiragino Mincho)。雖然這種以黑體和明體互搭為主、副標語的方式,尚未跳脫過往選舉排版的原則,但這份文宣卻出現了微妙的變化——以「字」為主題。競選團隊將「上街」二字挖空並填入有台北101的照片,讓人一看就知道是台北市景!不妨將目光在「上街」上多停幾秒,是不是又發現「喇叭口」了呢?

到了投票日前的倒數衝刺期,強調「競選號碼」是最重要的,相信大家也常聽到競選車放送這樣的口號:「我是X號的OOO⋯⋯懇請支持X號,投X號一票,拜託!拜託!」但是,這種訴求要如何用平面呈現?綜觀以往候選人的文宣,競選號碼經常仿照投票戳章,以「白底朱文」的圓圈排在斗大的候選人姓名上,可能是認為這樣設計,較能喚起投票時的臨場感吧!

但在柯文哲的競選文宣裡,卻沒有照片、沒有斗大的「柯文哲」,也沒有強調「台北市長候選人」,只剩下號碼。在具體形式上,也脫去傳統的「白底朱文」模式,先用許多照片疊成方形,再以彩虹的幾何色塊區分,最後在中心壓上六邊形並放入號碼。這種「彩底白文」的模式,營造出多元社會的繽紛感,再搭配「是人使號碼有意義,不是號碼使人有意義」,十七字所採用的蒙納長宋體(2014 年太陽花運動的常見字型),無形中塑造出一種眾志成城的印象。

選舉宣傳的主要文字,不外乎姓名、號碼、競選項目、標語四項。柯文哲的文宣,可以說是選戰轉往虛擬世界的經典示範,它們為文宣設計開啟了新的想像篇章,不再只是力圖整齊、便宜行事的提供資訊,而是能透過差異化的字體及版面配置,來反映候選人的不同訴求。在 2016 年的總統大選期間,蔡英文也意識到字體設計的重要,她請來聶永真主導選戰視覺,明確地規範競選文宣的中文用文鼎晶熙黑體、英文用 AR Dori Sans 字型。而這種對選舉字體的運用,在今年的選戰中仍然持續加溫中。

望向2018,字體設計的選戰元年?

從本屆雙北市長候選人的文宣中,可以發現選舉字體明顯有變革,跳脫出過往以楷體為「姓名」、明體及黑體互為「主、副標語」搭配的範式。有人採用特殊設計的字型、有人就既有字型調整,也有索性請設計師創造標準字的候選人,選舉字體的世界,彷彿進入百花齊放的年代了!

首先看到姚文智,他以 M+ 黑體(M+ Fonts)為基礎,再將各筆劃的起筆、收筆和轉折處修改成圓形。M+ 黑體是日本設計師森下浩司獨自開發的免費字體,支援多種語系並提供多個字重,目前不少開源字型都是由它修正而來的。變成圓體的 M+ 黑體,不僅讓候選人多了幾分親切感,另個有趣的地方是,文宣中的「重新認識」用較粗的標準體,「姚文智」則用細瘦體,似乎「重新認識」才是文宣更想強調的主題。

「李錫錕 POWER 台北」選用蒙納( Monotype )超剛黑體,關心政治、社會議題的朋友,是否有種似曾相似感呢?

這樣的直覺並沒有錯,近年來,這套蒙納香港分公司出品的字型,成為台灣公民運動的「聲音」,像是 2011-12 年大埔事件的「今天拆大埔,明天拆政府」標語,或是 2014 年的太陽花運動,都多次採用這套字型。超剛黑體在筆劃轉折處引入戲劇化的切角,「鉤」也採用斜切,這種「切、平、直」的特色,給人銳利而直接的印象,猶如站在前線奮力疾呼的有志份子;此外,這種沒有弧線的筆型設計,也讓超剛黑體特別突出,在根本上不同於其他電腦內建的基本字型,自然容易受到矚目。綜合以上兩點,超剛黑體便成為表達積極訴求時的最佳選擇。

至於丁守中所選用的小塚黑體(日文:小塚ゴシック,讀音:Kozuka Gothic),是日本資深字體設計師小塚昌彥為 Adobe 公司所設計出的字型,這幾年來受到設計界好評。各位不妨留意一下豎劃的起頭處,是否發現一個向右方突起的小三角形?其實正是這個造型細節,為小塚黑體帶來個性感喔!有興趣的話可以和另一套免費字型—思源黑體比較,思源黑體是由小塚黑體改來的,只是拔掉了造型細節而已,卻呈現出完全不同的韻味了。

在選舉字型的戰場上,新北市長候選人也下了一番工夫。像蘇貞昌的「衝」字,並非源自市面上的既有字型,而是請年輕設計師黃苡蓁操刀。「衝」字的設計非常有趣,左右兩半各分成三個平行四邊形,而且仔細看的話,還會發現筆劃造型有經過特殊調整,由於左側源自「彳」部,所以將上兩個四邊形的左上角與右下角切平,以暗示原先傾斜的筆劃;右側的「亍」則是將下方四邊形的左下角突出,呼應原有鉤筆的造型,留住字的易識性。這種斜體骨架搭配特殊造型設計,確實給人不小的衝擊感呢!

侯友宜主打「厚友誼」,字體也選用了相對傳統的行楷書,以強調與選民間的深厚感情。有些時候,畫面中的「友」字會換成桃紅色,看起來和傳統篆刻印章有幾分神似。

在這篇文章裡,我們看到選舉字體的選用趨勢,從過往的楷、明、黑基本字體、2014 年柯文哲融入的新意,過度到今年的百家爭鳴,而強調重點的方式,也從過往的直接加粗、加大、加框,變成能針對不同字體的特性做排列組合。似乎可以說,2018 年,我們正式迎來字體界的選戰元年!也許很多人還是覺得,字體不過是選舉中的枝微末節,無需費心經營,但事實上,在它一路伴隨著候選人面向大眾的同時,正時時刻刻影響著選民——「你」的選擇。