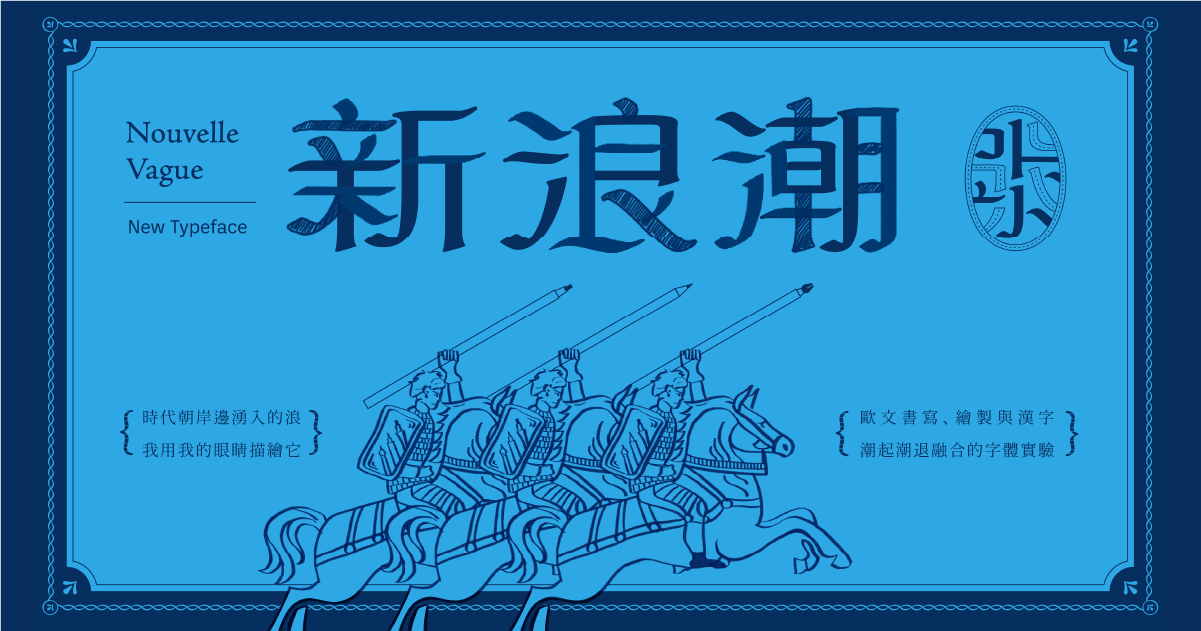

將拉丁書寫造形,結合漢字創作,會長成什麼樣子?

這是造字鼓勵元第八屆首獎得主楊政諭的創作動機。

政諭就讀於雲林科技大學視覺傳達設計研究所,而這次造字鼓勵元的作品,正好是他的碩士論文。在 2023 年,政諭參與 What’z ur type? 活動時,使用平頭沾水筆,結合天城文字的造形,以純手繪的方式完成「赫茲」二字。跨文化、跨語種的設計嘗試,給政諭很大的樂趣。

在 Instagram 查看這則貼文

另一方面,政諭在研究所爬梳歐文歷史時,對於從文字書寫在活字雕刻與數位字型間的轉變歷程特別感興趣,尤其設計者們不論時代與工具,仍然對書寫造形有所追尋這點。

綜合經驗與觀察,政諭開始好奇如果借用歐文從書寫體到數位字型的轉變過程,來製作漢字會發生什麼事。他研讀資料、多方嘗試,有了一些成果,但也發現更多問題。

帶著這些研究和創作資料,以及初期的設計成果,政諭參與了造字鼓勵元,期待可以找到這個造形方案的擴展可能性。而他的實驗與探究精神、對待造形的細心,以及能夠清楚闡述想法與問題的溝通能力,都使評審更了解脈絡,綜合考量下,授予首獎進行輔導。

拉丁字母的造形基因:從書寫到印刷的歷史

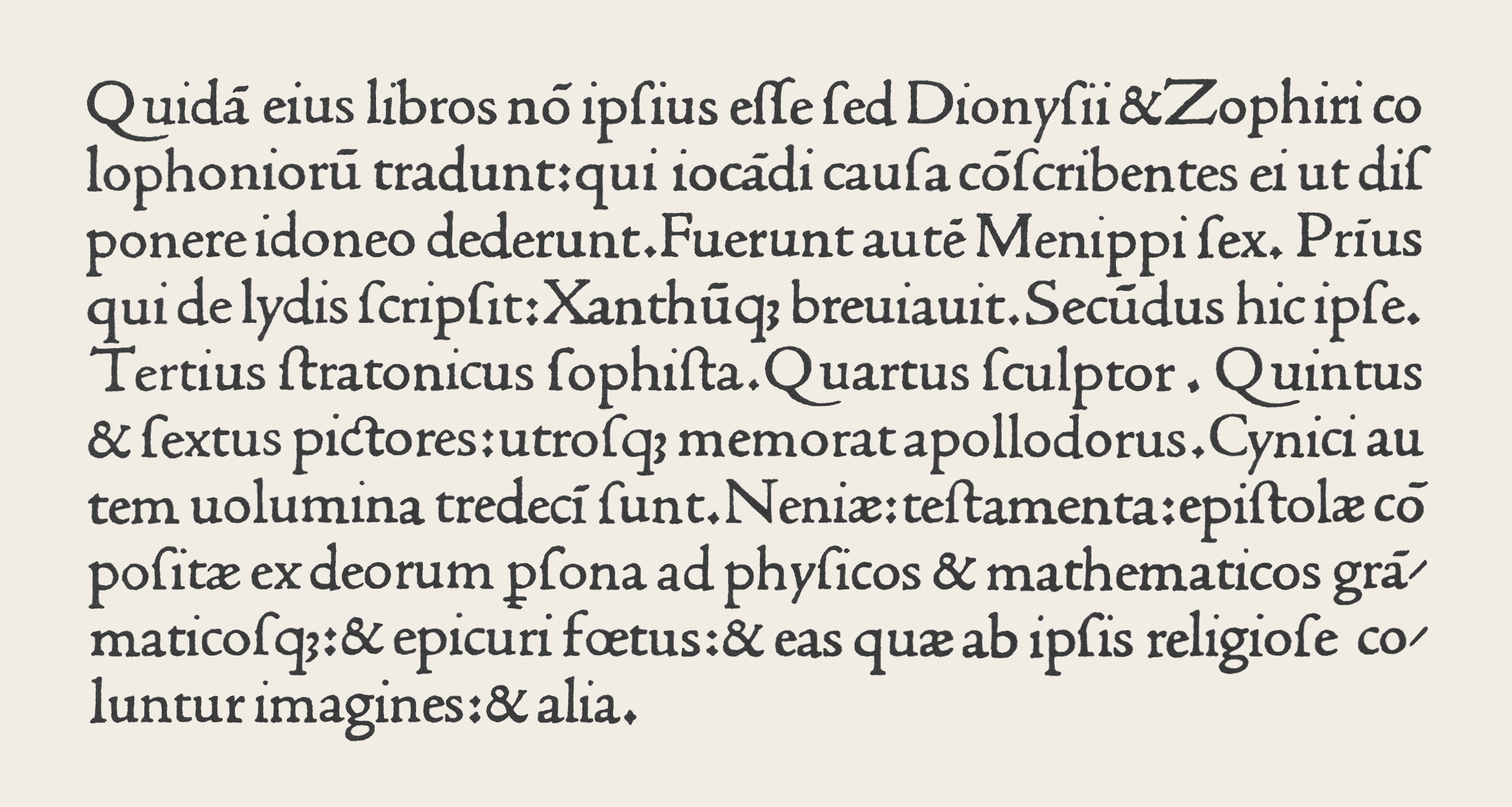

在介紹新浪潮之前,必須先理解政諭所想實驗的,遠遠不止歐文與漢字的結合,還有書寫、繪製文字的標準化、數位化,也就是從書寫進到印刷的歷史脈絡。

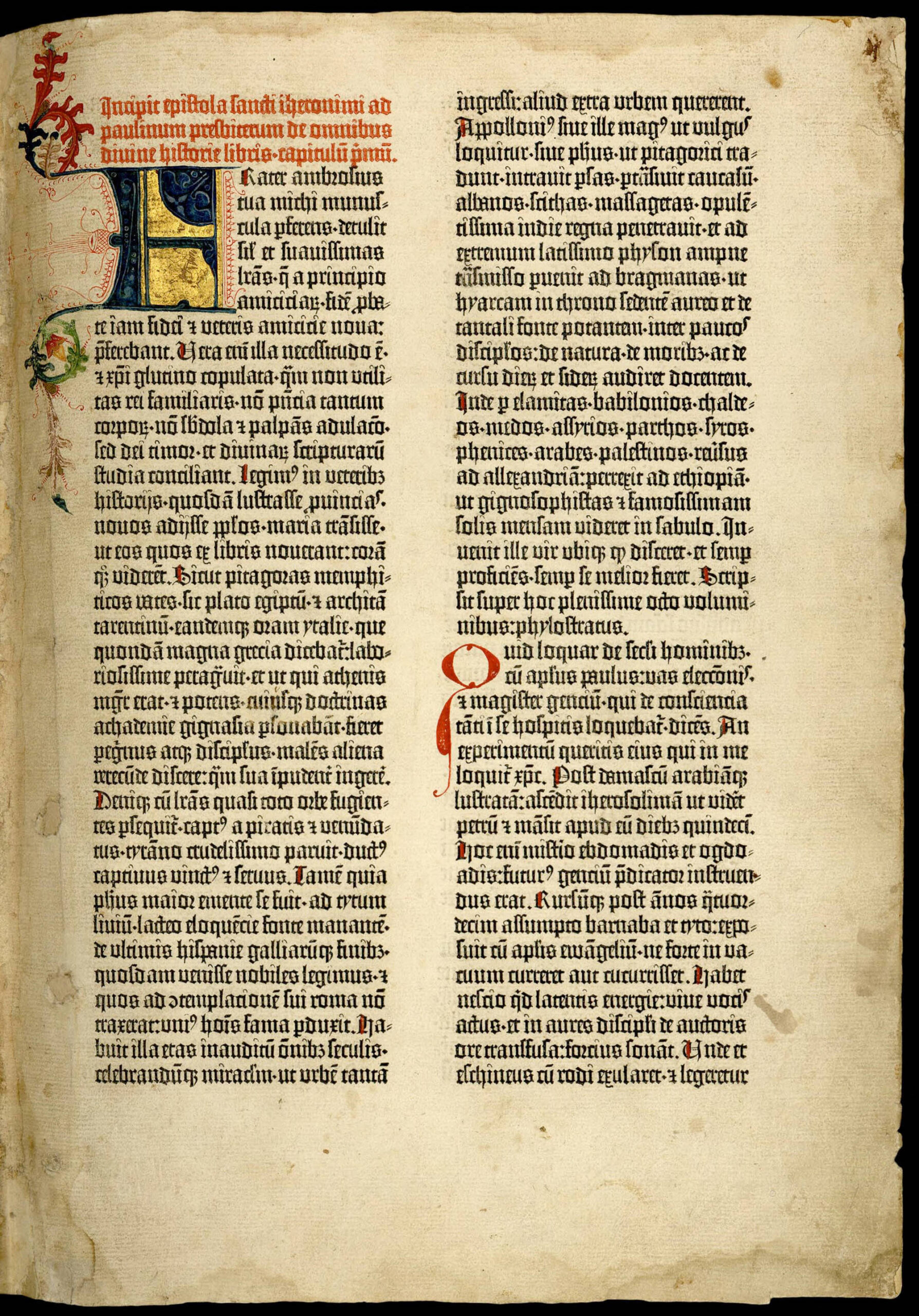

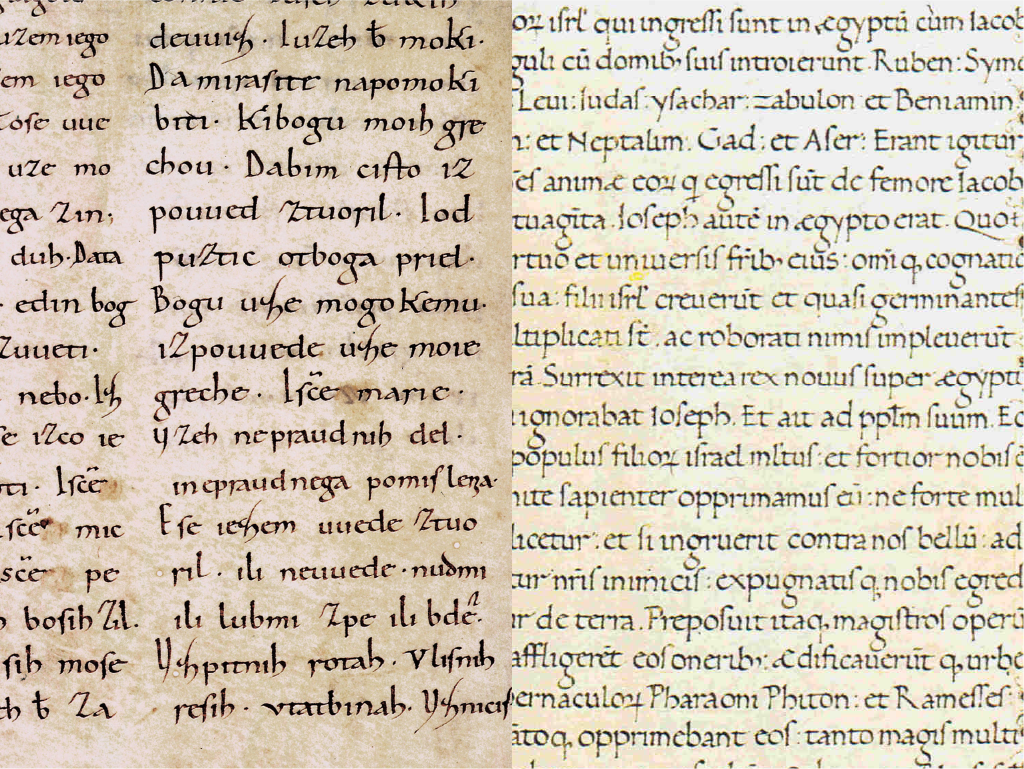

說起拉丁活字印刷技術的起源,必然提到古騰堡印刷術的發明。誕生於德國的《古騰堡聖經》所使用的活字,是當時德國所流行的歌德體。然而後世常見的印刷造形卻與歌德體相去甚遠,這是為什麼呢?

歌德體稜角分明,字與字之間排列緊湊,在一整段文字中看起來較為整齊。但當歐陸與英國陸續以歌德體為主流時,義大利人卻難以接受。相較之下,他們更加喜歡 8 到 10 世紀流行的卡洛林小寫體:圓潤、字腔大、字母辨識度高。

在 14 世紀的文藝復興浪潮之下,義大利的書法家們試圖再現卡洛林小寫體的特色,但難免受到歌德體的影響,創作出圓潤清晰,又緊湊整齊的人文主義書寫體。當活版印刷術隨著鉛字雕刻師傅遷移至義大利時,刻工們理所當然地用當地的書寫風格,製作活字。

不過人文主義書寫體到底是個書寫造形,可以隨著書寫時的狀態微調每個字的空間分佈與造形細節,以達到整體的和諧。活字印刷就不一樣了,刻下去的造形必須適用於多種組合。因此在活字化的時候,刻工們必須逐步實驗,使得書寫造形適應活字的製作工具與應用需求,從此奠定了拉丁印刷造形的基礎。

這個跨越時代,往前模仿、書寫、繪製,採用新的技術重製,甚至是因為新的技術而改動造形,創造新的規範的字體演變路徑令政諭著迷,也成為新浪潮探索的核心。

從擷取歐文,到融入漢字

比對投稿造字鼓勵元的版本,以及成果發表的造形,新浪潮有非常多差異。看似改頭換面,但其實政諭想探尋的歐文書寫造形與漢字的結合,在更多細節裡面呈現出來。

在發想初期,政諭從卡洛林小寫體和人文主義書寫體,直接擷取源自於平頭筆的書寫造形,組合為漢字。

不過直接拼貼的造形過度華麗,也不符合漢字的造形脈絡,在未來字數擴充時會造成困擾,且影響易辨性。因此,政諭整理造形,簡化成了造字鼓勵元投稿的版本。

簡化造形,以及找尋漢字書寫脈絡的可能性,是綜觀新浪潮體發展過程的重要核心。

平頭筆遇上漢字書寫的脈絡

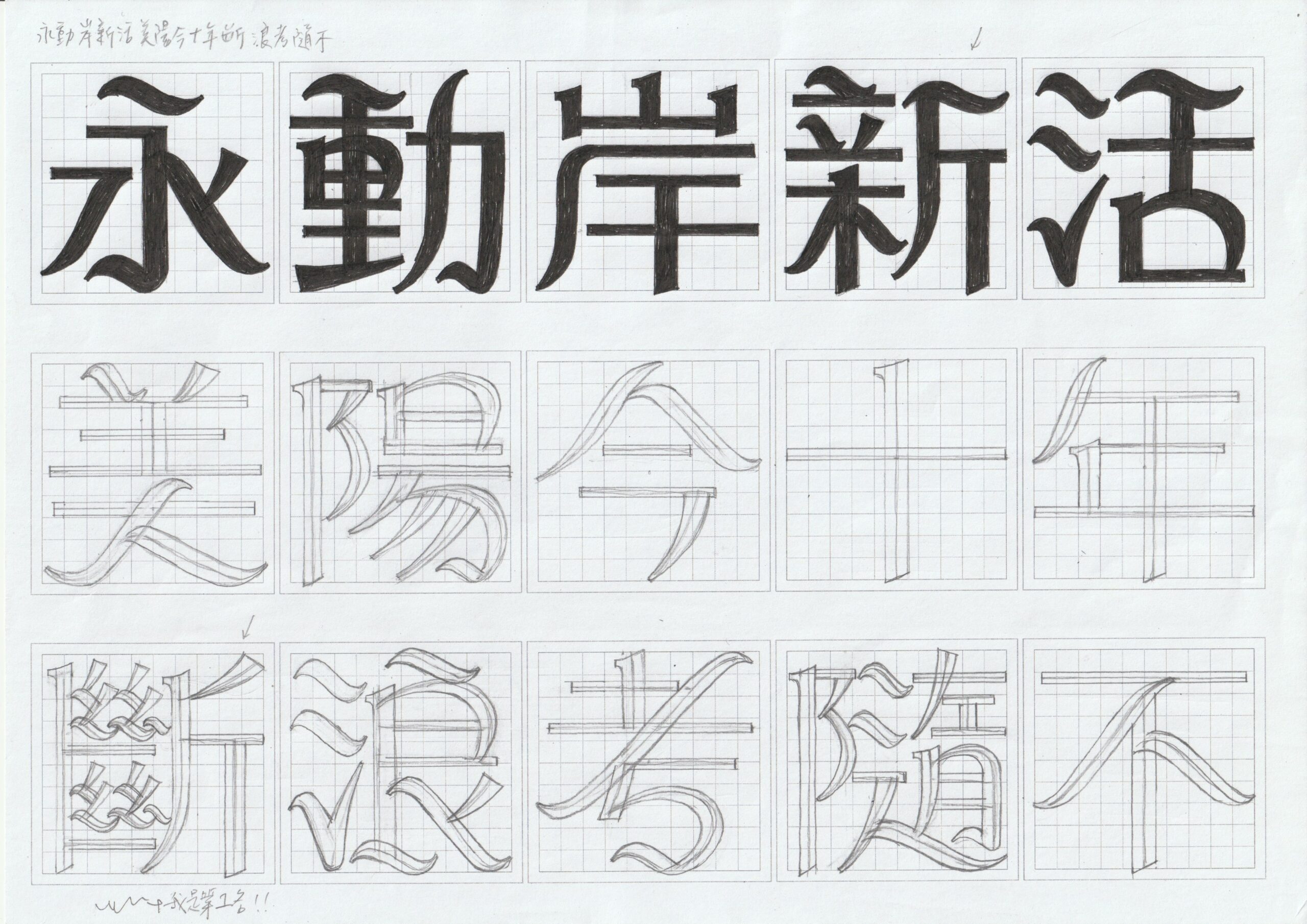

發想伊始,政諭採取略為窄長的比例,並參考現代印刷體的明體與黑體骨架,將筆形改為平頭筆書寫的筆頭造形。

不過新浪潮的核心之一是追溯歐文造形從書寫時代到印刷時代的進程。明體是楷書印刷體化後的造形,更不用說黑體最初就是為了印刷而設計的;將之作為參考,使得新浪潮體的漢字基因缺少書寫元素,也使得早期的新浪潮看起來頗為「現代」。因此 justfont 的輔導設計師劉芸珊和曾國榕建議比例可以從漢字更早之前的書寫造形來尋找參考,比如比起楷書更具圖像感的隸書。

隸書的筆形圓柔,波磔的造形與卡洛林小寫體的書寫感遙相呼應。結構左右佈局較為平均,提供筆畫延展的空間,更可以展現平頭筆書寫的曲線變化。另外,隸書在筆畫書寫規則上,比起楷體以後的標準書體更為自由,再結合歐文書寫時的可變化性更高。

以結構複雜的「鬱」字為例,早期的處理方式骨架更接近黑體,給人俐落、現代的感覺。參考隸書骨架之後,整體柔和了不少,更有書寫韻味。擺位方式創造出更多延展空間,更能展現平頭筆寫出的曲線變化。

「鬱」一向是任何字體的大魔王,在導入隸書後有了很明顯的轉變,可以充分展現新浪潮的特色,對政諭而言也是一大成就。

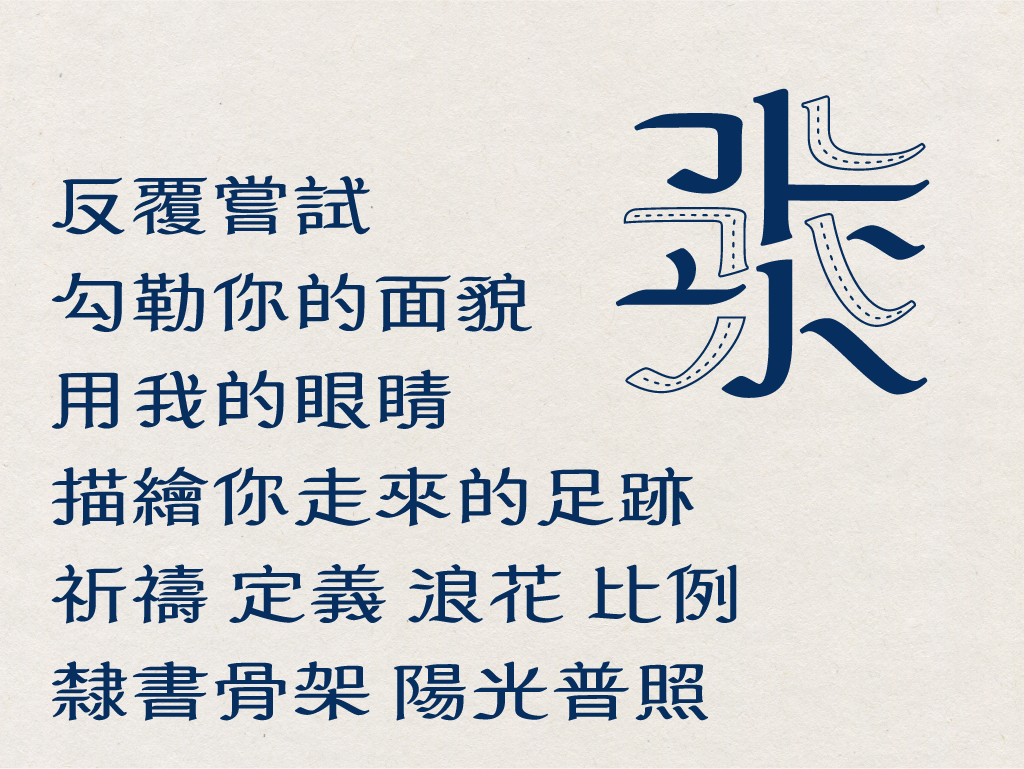

雖然融入了漢字書寫脈絡,但新浪潮也不是完全依循著漢字的書寫觀念製作的。

以「氵」為例,一般而言的書寫順序應為點、點、挑。不過歐文書寫中沒有挑筆,政諭雖嘗試過用平頭筆畫出漢字書法的挑筆造形,卻有種格格不入的感覺。更新後的「氵」,改成點、橫、長撇,長撇尾端採用歐文書法中的回勾筆勢處理。跳脫筆順觀念,反而使得造形更加合理,也為新浪潮體爭取到筆畫展示空間。

一般的挑筆,則以接近橫筆的設計呈現,但比橫筆的設計多了波磔,暗示書寫時有更多斜向的角度。左點則採取類似撇筆的處理方式,用回勾來增加穩定度。

增加書寫感的下點技巧

援引歐文書法造形,帶來大量的裝飾效果,政諭一度將橫筆起頭收尾的角度刪除、調整豎筆設計,試圖收斂筆形。經過整理後的造形在整體提案中雖具備統一性,但不同的起筆收尾設計,卻暗示著各個筆劃使用不同的工具,反而背離「書寫」精神。

因此在新浪潮的製作過程間,政諭花了許多精神重新定義各個筆形,尤其是在起頭收尾處的角度設計與細節暗示。

以點筆為例,早期的點筆造形較為飽滿,端點雖然做出切面處理,但主要是為了避免造形過於尖銳刺眼。重新定義後的點筆有了平頭筆下筆時的造形,端點的設計方式帶出書寫時的圓潤墨暈感,同時暗示書寫的厚度。同樣的細節處理,也可見於其他筆畫的起頭收尾處。

另一個顯著的調整是「口」的處理。從最初直接帶入 O 的造形;歷經借用歐文字肩的書寫方式,以大弧處理;到以平頭筆書寫橫折,最後加強漢字在橫折的位置會出現的頓筆造形。政諭認為這個細節是使得新浪潮更加細緻的一大重點。

展示細節的方法

細節繁複的新浪潮不僅在細節的設計重要,如何展示細節,也是一大考驗。

比如封閉字腔裡的橫筆,只要露出一點起筆收尾的痕跡,就可以更有書寫感,也可以在封閉空間引入呼吸的節奏。

以「集」為例,下方「木」的豎筆頭形複雜,在若埋進「隹」尾部太多,反而造成白空間的破碎。可以選擇適度拉出點距離,露出頭形。反之,同樣是白空間零碎的「靈」字,則因整體佈局複雜,適度收斂筆形效果更好。

研究與創作的持續對話

以歐文書法造形為靈感的漢字設計不在少數,但政諭透過新浪潮體試圖尋找的是跨語系書寫的融合及傳統的工具韻味,以及書寫與規格化產品間的造形規範方式。

大學畢業後的幾年設計工作期間,政諭常有思考「何謂經典設計」的機會,這在政諭的設計觀念中帶來不小的影響。因此,相較於挑戰創新風格或者最新技術的實驗,政諭專注於歷史資料研究與細節鋪陳。一方面比持著類似於復刻的研究精神,一方面又要有挑戰既定觀念的創新思考,小心翼翼地用數位時代的工具,重現五百年前的工匠精神。

在開始造字鼓勵元輔導前,政諭已經做過許多資料研究以及造形實驗,因此輔導期間有更多時間鑽研細節。即便如此,直到輔導的中期左右,政諭仍然幾乎每個字都先用平板手繪過一次,熟悉平頭筆的書寫造形,也藉此機會嘗試骨架分佈;進到電腦後再參考手繪的雛形,思考細節的處理方式。

鼓勵元的製作繁複,但政諭在這一年間同時還有論文進度、研究所課業、助教工作、其他創作等等事務纏身,很不容易。對此政諭強調:「行事曆的安排真的很重要,雖然沒辦法做到『一天要做兩個字』這麼例行公事,但是一定要敦促自己在閒暇之時一次趕多一點進度,達到當初安排的要求,然後進入做字的心流,乘著一股氣勢一次多畫幾個字。」

做了兩百多字後,造字鼓勵元的輔導接近尾聲,但對政諭而言,新浪潮還大有發展空間。作為一套源於歐文書法的字型,政諭對於拉丁字母的製作可能性躍躍欲試。雖然他認為漢字也有許多細節想調整,但政諭很喜歡這次的創作過程與成果:「它就很美啊!」