本系列原刊載於 Medium,共 8 篇。經改寫後分為上下兩篇,記錄 justfont 團隊復刻《泰山經石峪金剛經》的挑戰與創新歷程。

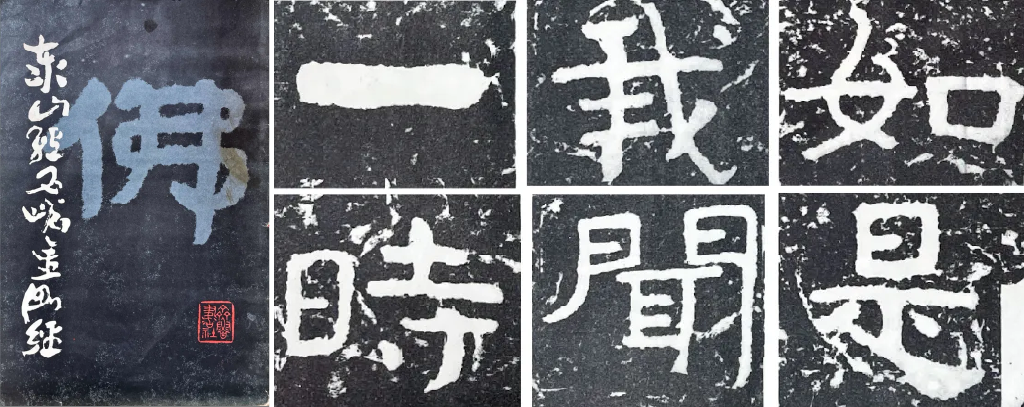

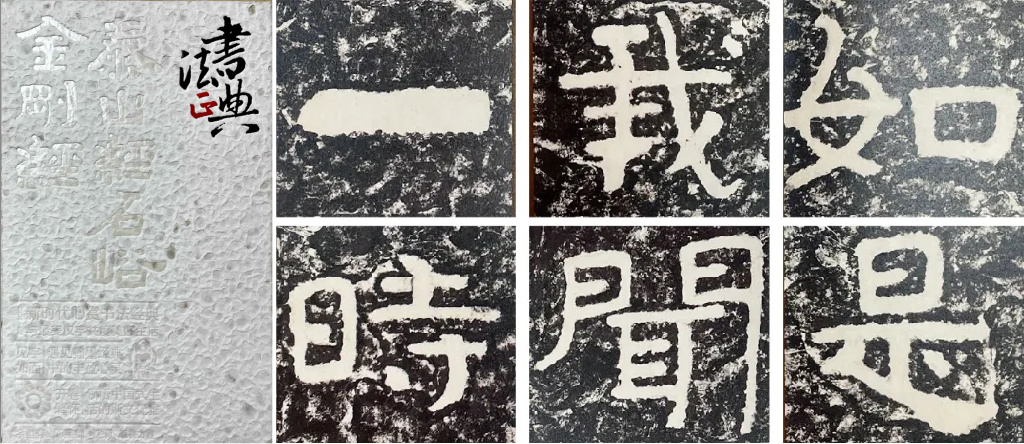

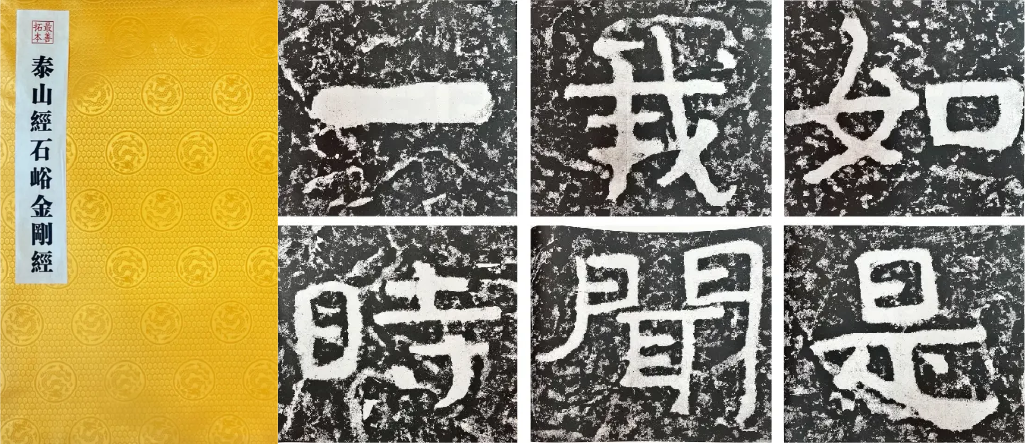

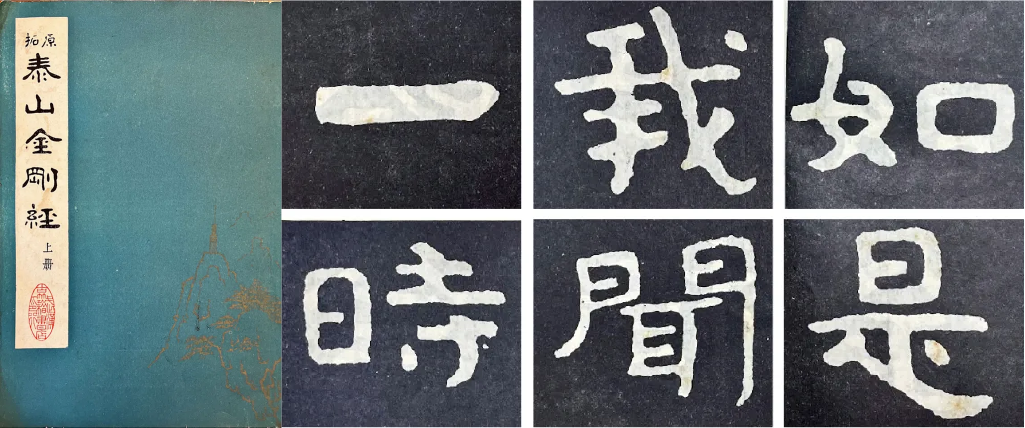

上篇聚焦於專案前期的研究發現階段,包括 18 套拓本的蒐集比對、建立科學評估標準,以及深度解析安道一的書法風格密碼。下篇將深入探討技術創新、缺字補寫的方法突破,以及從數位復刻到文化傳承的完整實踐過程。

專案緣起:當數位遇見千年石刻

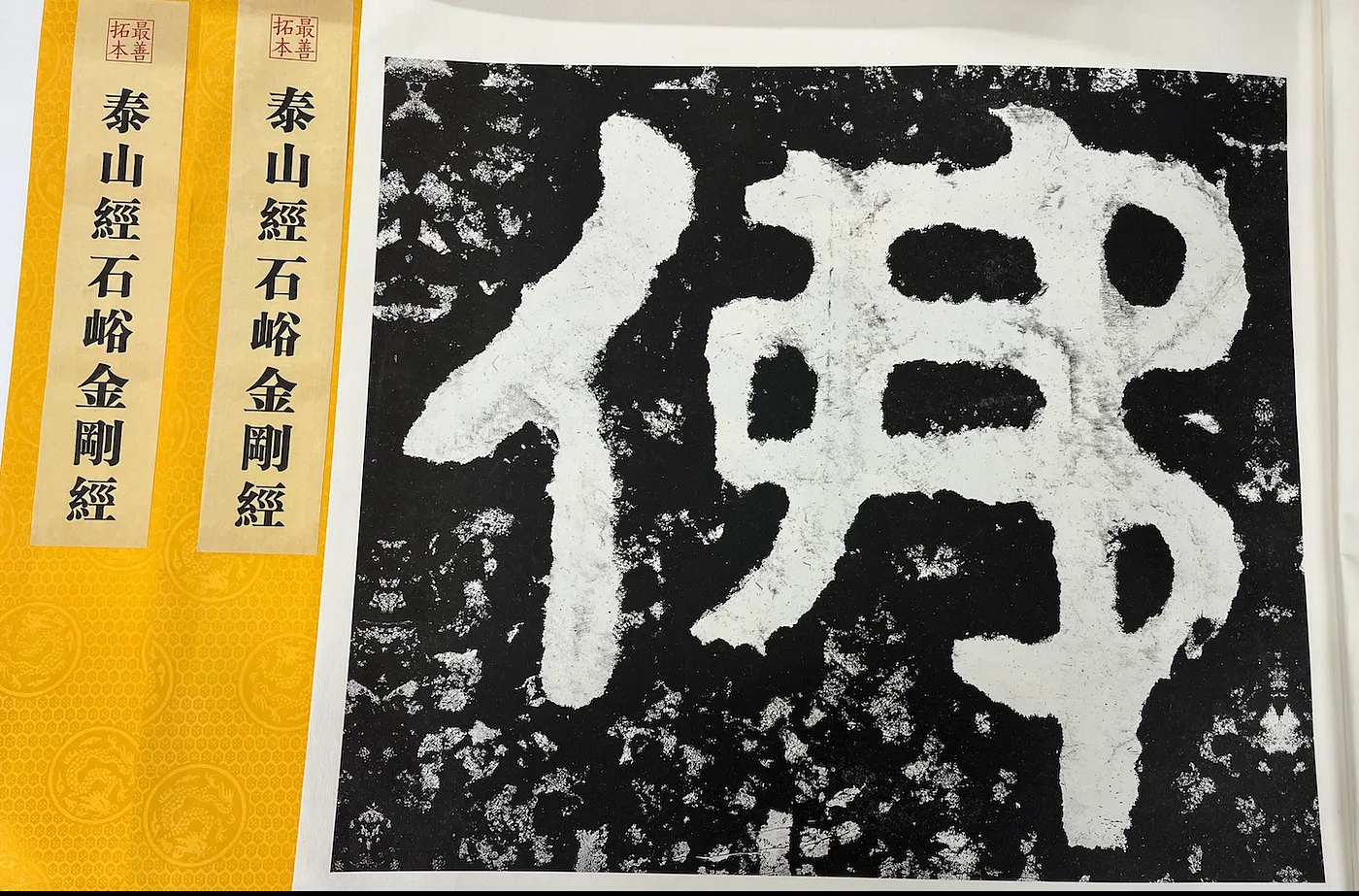

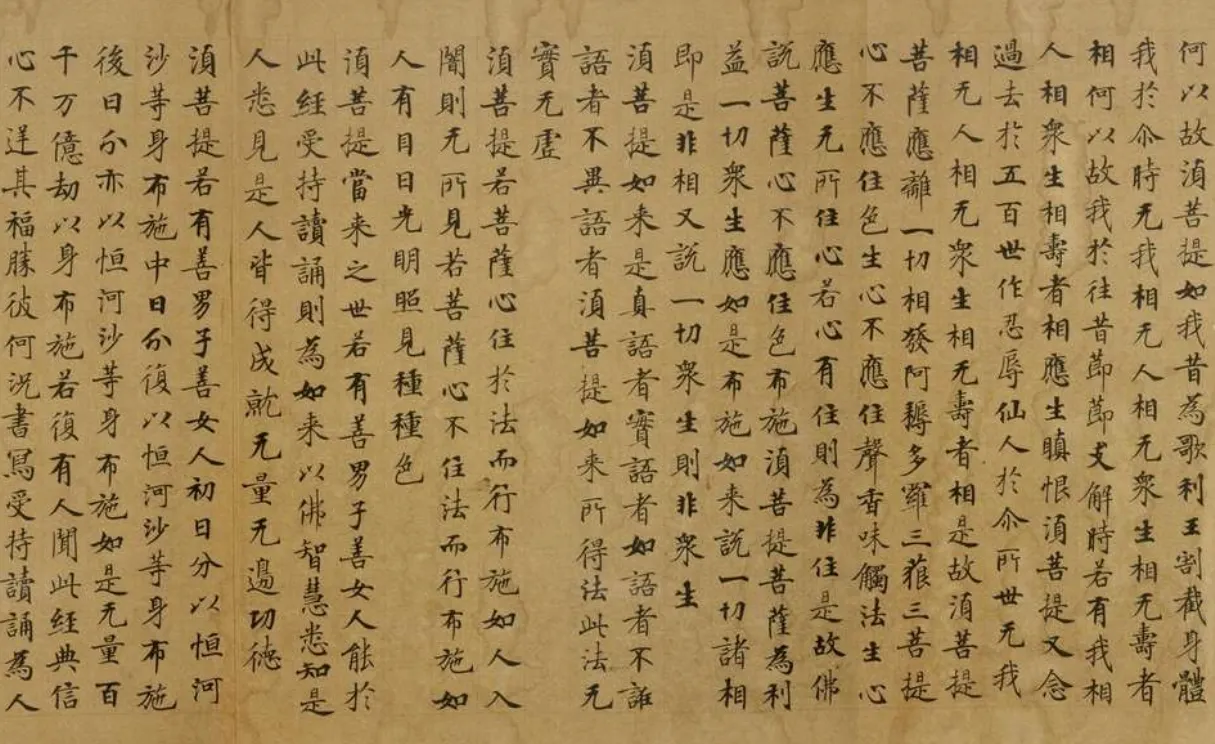

《泰山經石峪》,又稱《泰山佛說金剛經》,是一部真正「刻在大地上」的經典。

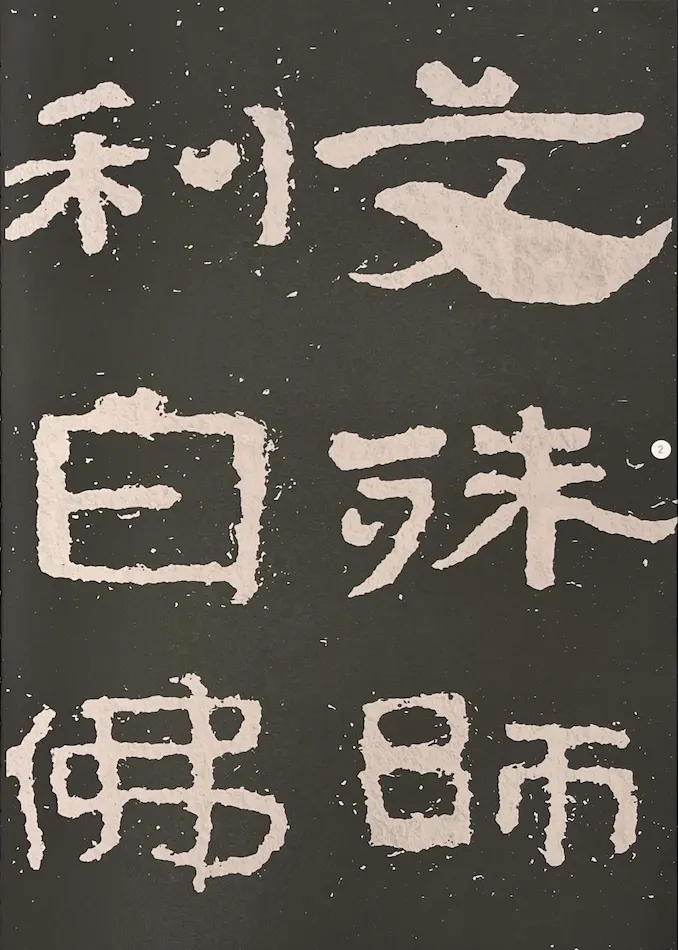

半公尺見方的大字,布滿近兩千平方公尺的溪床上,這就是公元 550–559 年(北齊天保年間)由高僧安道一留下的藝術瑰寶。在歷經 1400 年的風雨侵蝕,如今僅存 41 行、約 960 字。但光是這些殘存的文字,就足以震撼每一個親眼見到的人。

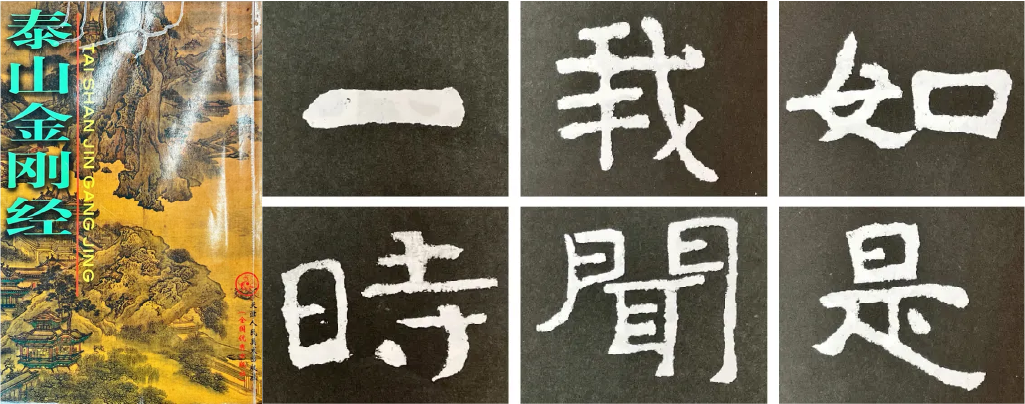

它獨特的書法風格深受書法界推崇。康有為在《廣藝舟雙楫》中,將其譽為「歷代大字榜書第一」、「榜書之祖」。這部經典採用圓筆書寫,在歷代書法中獨樹一格。字體兼具篆、隸、草、行、楷各體筆韻,既大氣雄渾又充滿拙趣。

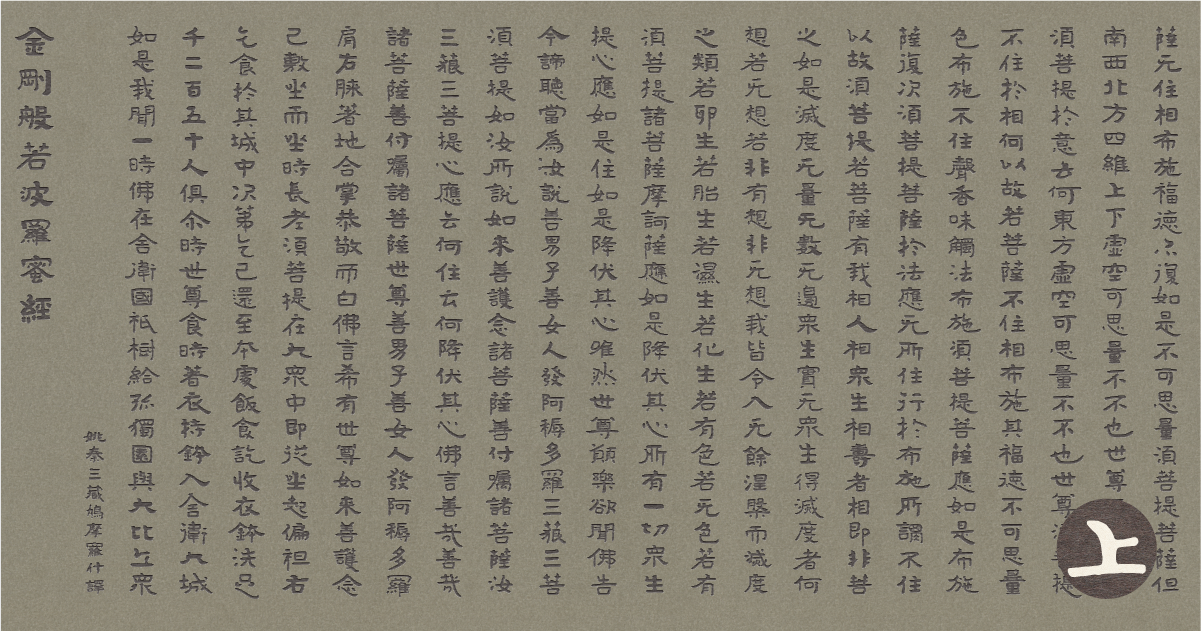

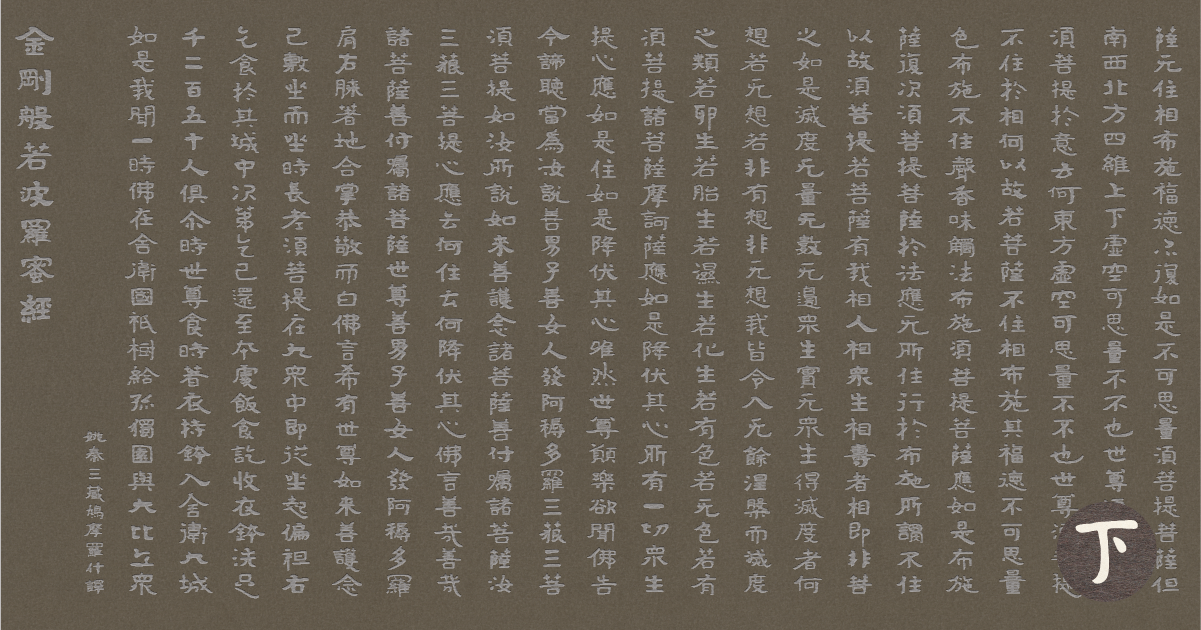

2022 年,justfont 接到了佛光山的委託,要以《泰山經石峪》的書法風格,將《金剛經》全篇 5,157 字,完整呈現在台中新惠中寺大雄寶殿兩側牆面上。

負責此專案的慧知法師說到,他長時間苦惱該選用哪種字體來呈現新惠中寺上的經文雕刻——除了要呼應佛殿的莊嚴氣度外,更要能夠體現《金剛經》的精神內涵。日夜琢磨下,依稀夢見某些字的形貌。直到有一天,收到信徒寄來泰山經石峪照片,師父才恍然大悟:正是夢中所見,也是他心中一直尋找的字體風貌。

與 justfont 會議中,慧知法師的要求很明確:不要帶有個人風格的手寫版本,而是盡可能忠實還原 1400 年前高僧安道一和尚撰寫時的狀態和風格。因此,我們必須在製作時,考慮到字的獨特性並維持相同風格筆韻,同時不斷回顧,是否仍與安道一相同風格——這正是這次專案中最具挑戰性的部分。

原本估計五個月完成的專案,最終歷時將近兩年才得以完成。對 justfont 來說,這不只是字體設計專案,更像是一場穿越時空的對話,以及對經典的致敬。

拓本迷宮:18 套資料的驚人發現

確定接下專案後,我們開始了漫長的準備工作。除了不斷臨摹練習,熟悉那獨特的書法風格外,還面臨了一個關鍵問題:我們究竟該依據哪一版本的拓本來進行修整?

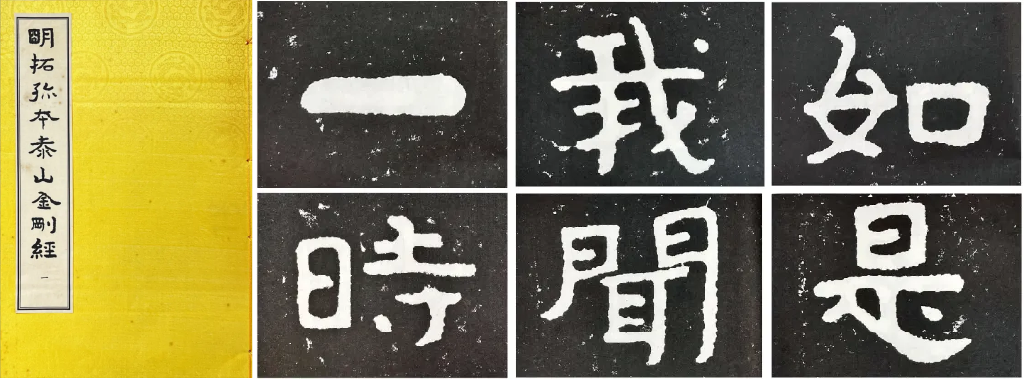

一開始,我們想得很簡單:既然市場上有號稱「最善拓本」的明拓本,那就直接用它吧!但隨著研究越來越深入,我們意識到每種拓本差異很大,如果參考單一拓本,應該不足以還原經石峪刻經的完整風貌。

於是,我們做了大膽的決定:把市面上能找到的拓本版本全部買回來,最終共蒐集 18 套不同的拓本資料。

其中最「壯觀」的一套,是號稱等比例還原、全球限量 300 套的「最善拓本」影印版。這套拓本共 24 大冊,每個字都是原拓大小,光一套含運費就花了新台幣四萬多元。

但在整理拓本資料時,我們驚覺同一個字在不同拓本中的樣貌,竟然存在極大差異!

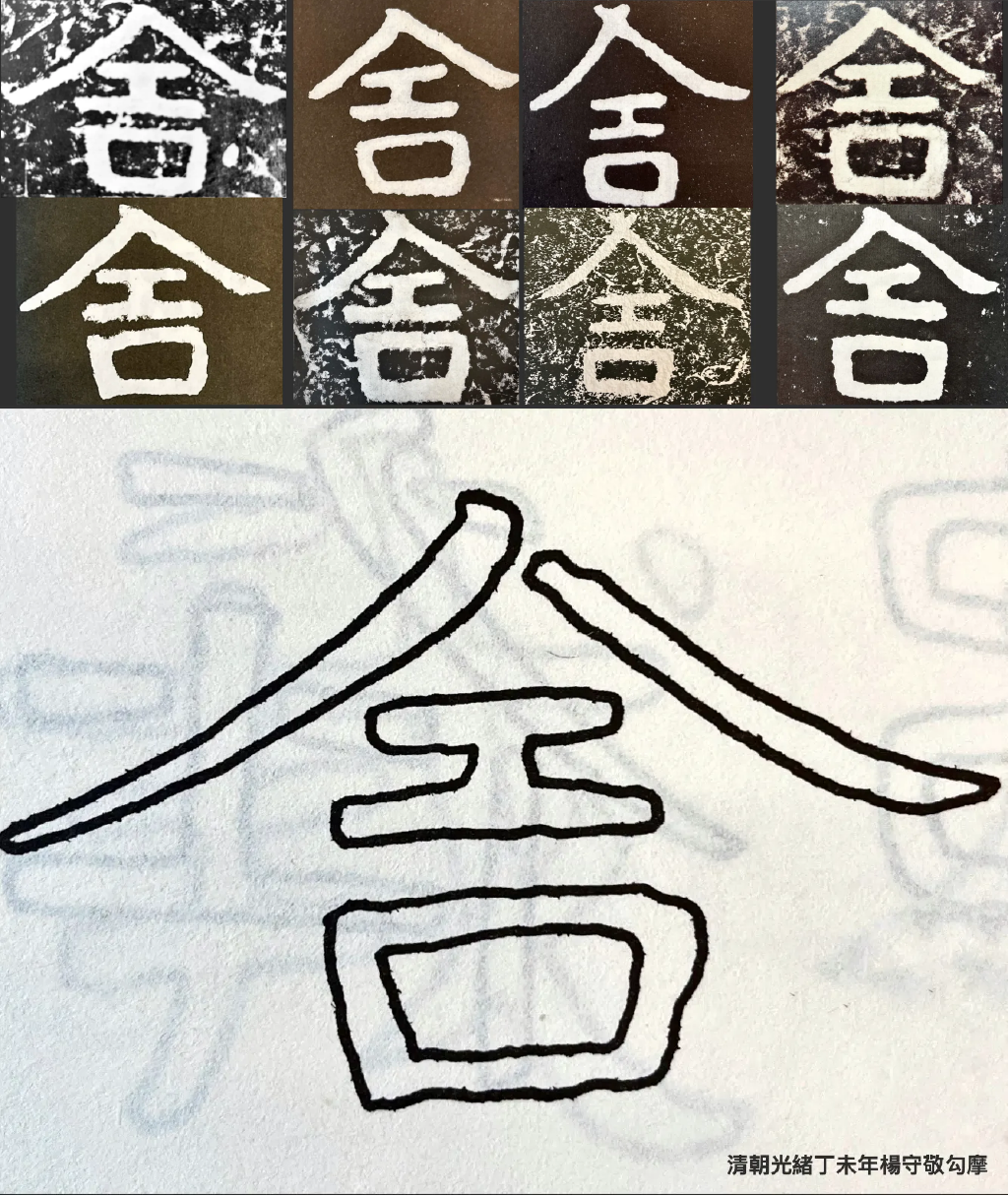

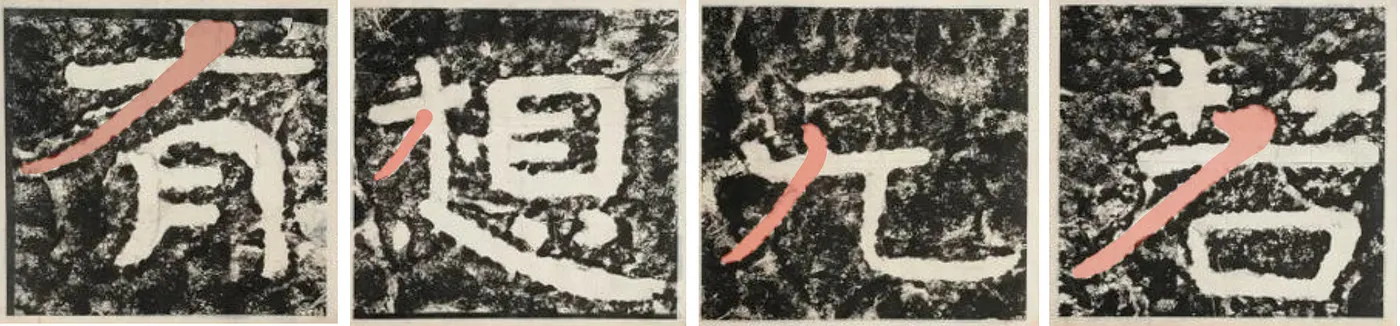

以《金剛經》開頭「舍衛國」的「舍」字為例:

「人」部件有的撇捺舒張,有的內斂穩重;有些起筆交叉,有的為「入」的寫法,有些僅輕微交疊。撇筆挺拔有之,彎弧有之。捺筆裝飾強者、篆書特徵、楷書味道皆有。工部件有些拓本上短下長,有些拓本兩筆均長。口部件有的小巧精緻,有的則粗壯穩重。有些結構疏離,有些則較為聚合。

這種差異幾乎出現在每一個字上,不只是風格上的些微不同,而是幾乎像不同字的拓印!

面對差異極大的拓本,我們陷入了困境:該以哪個版本為主?又該依據什麼標準進行重建?若只靠喜好或直覺,不僅難以統整風格,專案也無法推進。

建立科學比對方法

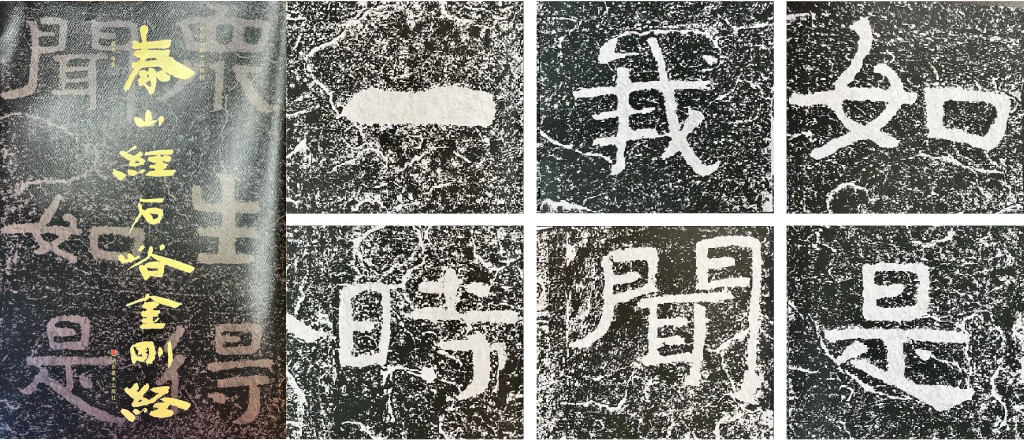

為此,我們開始尋找《泰山經石峪》的相關學術研究。終於,我們找到了學者安廷山歷經三十年研究和資料採集所著的《泰山石經》。書中竟然有原石的現況照片!這真的是如獲至寶——我們終於有了討論的標準依據。

基於原石照片,我們建立了三個評估標準:

1. 原刻架構:石刻對應精度

將拓本與原石刻照片比對,差異越小、越接近原貌的拓本,品質就越高。這能幫助我們判斷拓本狀態是否為拓印工法所致,比如因原石刻字體較大,拓印時紙張大小限制或後續拼接,所可能導致的變形。

2. 原刻筆形:筆畫完整度

評估筆形是否完整清晰、線條是否保有原始書寫風貌。理論上拓印年代越早,筆形應該越完整,但這也與拓印工法有關。由於石刻照片攝於 1970 年左右,與早期拓本比對時,必須考量年代落差與自然沖刷的影響。

3. 拓本時期:時代可信度

根據出版品標示的明拓、清拓或現代拓本來判斷;若無明確標記,則透過與其他已知時期拓本的交叉比對來推測。

此外,許多拓本都有後期加工痕跡,如描線、補筆、描邊等。這些加工往往會破壞原筆意,干擾判讀,因此一旦發現加工痕跡,我們就會予以排除。

考據與選擇:拓本、經文、造形的再現

拓本:各有優缺的分析比對

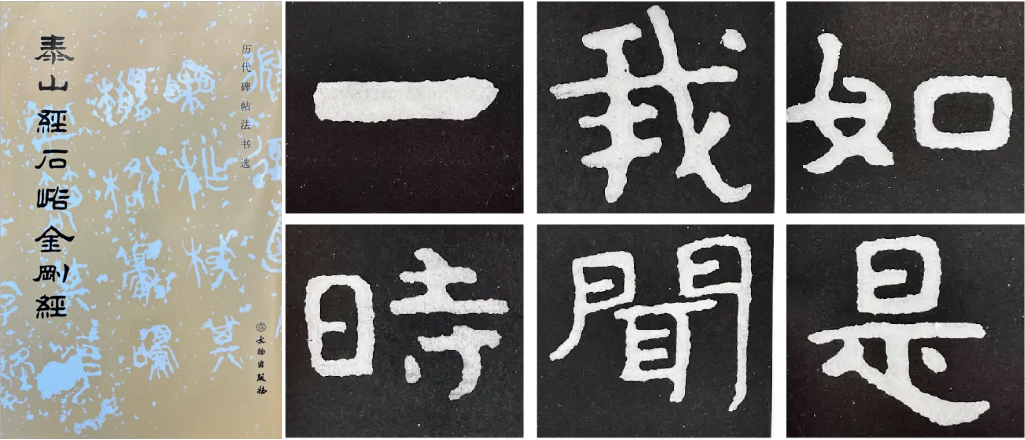

總計 18 套拓本中,我們篩除明顯重複或混合編排的版本,最終歸納為 8 種主要拓本類型,並另外列出一套「描線版」,共分成 9 大類別。

第一類:明拓

發現於松坡圖書館古籍部的拓本,經考證為明代原拓。是目前年代最早,殘字最少的拓本。與其他拓本相較筆形較圓潤。缺點為有些筆劃末端沒有拓出,相較原石有差異。

原刻架構:★★★☆☆

原刻筆形:★★★★★

拓本時期:★★★★★

第二類:清康熙拓本

與原石的架構上相當近似,筆形基本上保持了原字面貌,但殘缺字較多,建議為最優先參考版本,有缺字則以第一類補上。

原刻架構:★★★★★

原刻筆形:★★★★★

拓本時期:★★★☆☆

第三類:民國拓本(燕京版)

為哈佛燕京圖書館藏的《泰山經石峪金剛經》民國拓本,某些缺字應是以明、清拓補上,架構上同第一類之缺點,與原石比對部分筆型韻味不同,疑後製修補。

原刻架構:★★★☆☆

原刻筆形:★★☆☆☆

拓本時期:★★☆☆☆

第四類:時間不明,但判斷應較第二類早

山西太原崇善寺收藏之《泰山金剛經》,從原物上拓出,某些字的筆畫上與原石相比,有幾處末端沒拓完整,但採原尺寸大小可為參考,且相比其他拓本,收錄字數最多,有 1,103 字。

原刻架構:★★★★☆

原刻筆形:★★★★☆

拓本時期:★★★★☆

第五類:民國拓本(武漢版)

武漢市古籍書店影本,連同圖示和書後跋語,均出上海碧梧山庄之翻刻本。字的邊緣較平滑,可能已修復過,某些筆畫的銳角不見。

原刻架構:★★★☆☆

原刻筆形:★★☆☆☆

拓本時期:★★☆☆☆

第六類:民國拓本(上海版)

也是上海碧梧山庄之翻刻本 1,002 字的翻版, 與第五類的字帖幾乎一樣,一些細節更平滑,相比差別在幾處的起收筆。

原刻架構:★★★☆☆

原刻筆形:★☆☆☆☆

拓本時期:★★☆☆☆

第七類:時間不明,疑為清初

此拓本與齊魯書社 1992 年出版的《山東北朝摩崖刻經全集》相同,拓片和編排、大小多處有誤,筆形較不清楚,但此拓本架構還原度高,部分字可作架構參考。

原刻架構:★★★★★

原刻筆形:★★★☆☆

拓本時期:★★★☆☆

第八類:時間不明

該書是根據天津藝術博物館收藏的舊拓,參考其他版本字貼編輯而成。此拓本字型筆畫與其他拓本差異大,有失原本的樣貌。

原刻架構:★★☆☆☆

原刻筆形:★☆☆☆☆

拓本時期:★☆☆☆☆

第九類:清光緒拓本

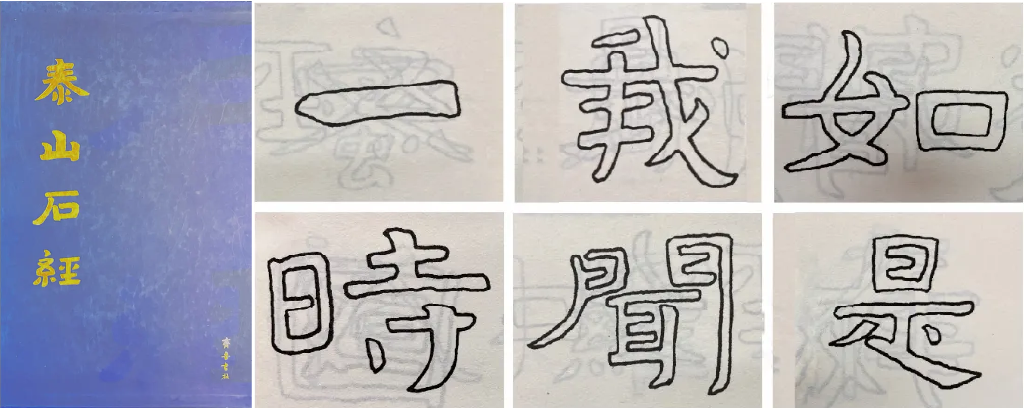

清朝光緒丁未年金石學家楊守敬勾摩,為參考原石狀態勾摩,架構還原度高,較不拓印的紙張大小限制,可作為修復時之佐證參考。

原刻架構:★★★★★

原刻筆形:★★★☆☆

拓本時期:★★☆☆☆

通過這樣的系統性分析,我們最終確定:以第二類為架構主參考拓本,可佐證參考第七和九類拓本;第一類為筆形主參考拓本,可佐證參考第二和第四類拓本;缺字參考可參考第一和四類拓本。

經文:正確性與實用性考量

雖然《泰山經石峪金剛經》是根據鳩摩羅什的譯本刻成(這也是目前流傳最廣的版本),但歷代抄寫、刊印過程中,字句難免有些許差異。 為了找到最適合的版本,我們仔細比對了幾個重要的歷史版本。

最終與佛光山法師深入討論後,決定採《佛光大藏經》版,期望在「歷史正確性」與「現代實用性」之間找到平衡點。

《佛光大藏經》經過長年整理校對,文字準確性較可靠;更重要的是貼近現代信眾的誦讀習慣。畢竟這次專案目標不只是歷史文物復刻,還希望這套《金剛經》能真正被誦讀使用。

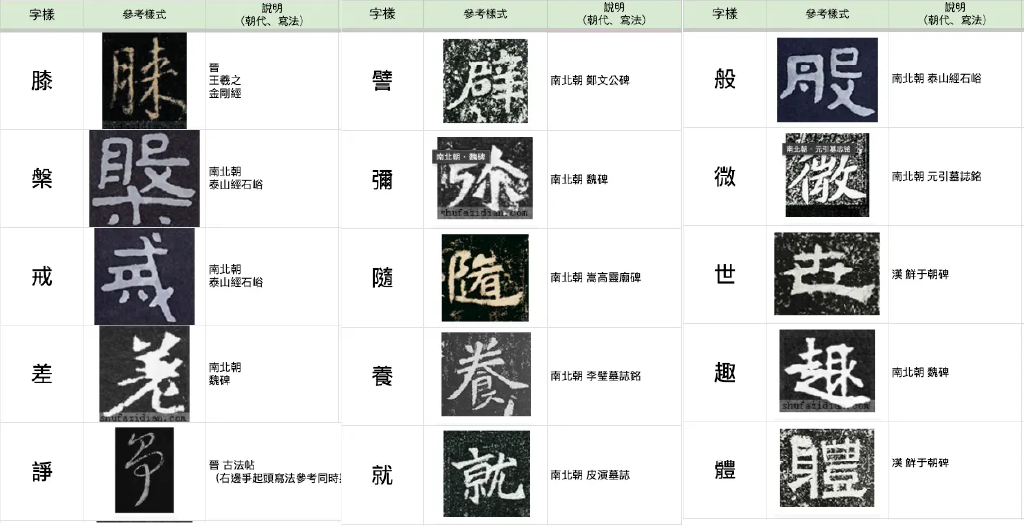

風格:缺字補齊的參考基準

《泰山經石峪金剛經》現存拓本約 1,000 字,但我們要做的是完整 5,167 字的復刻,也就是說,有超過四分之三的字都得「無中生有」。這些缺字不能隨便寫寫就好,每⼀個字還需要確保風格⼀致性、保有個體變化、能與上下文和諧搭配。

且《泰山經石峪》部分文字雖然重複出現(如「佛」、「須」等),但各自處於不同位置,有著截然不同的形貌,因此我們也須逐字編號、進行比對。

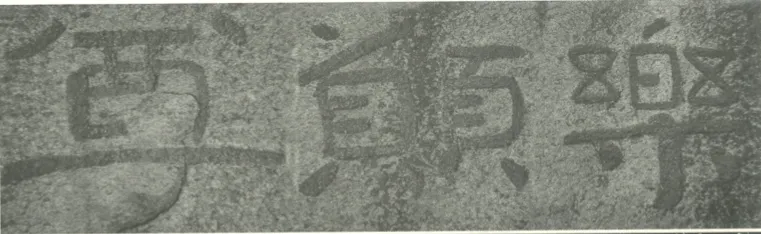

為此,我們同樣從考據和研究著手。首先研究同樣出自安道一的其他作品,並選擇以風格更加近似《泰山經石峪》的《尖山刻經》為主要參考。這些留存下來的風格細節不只為缺字補作提供珍貴參考,更讓我們在理解筆法韻味時,得以回溯其精神源頭。

此外,我們還參考了同時期、地點相近的碑帖。這些紀錄提供缺字補寫時的筆勢與結體參照,特別是經石峪風格中所強調的隸楷轉型風格,以避免現代⼈為風格的介入。

筆形與結構的觀察歸納

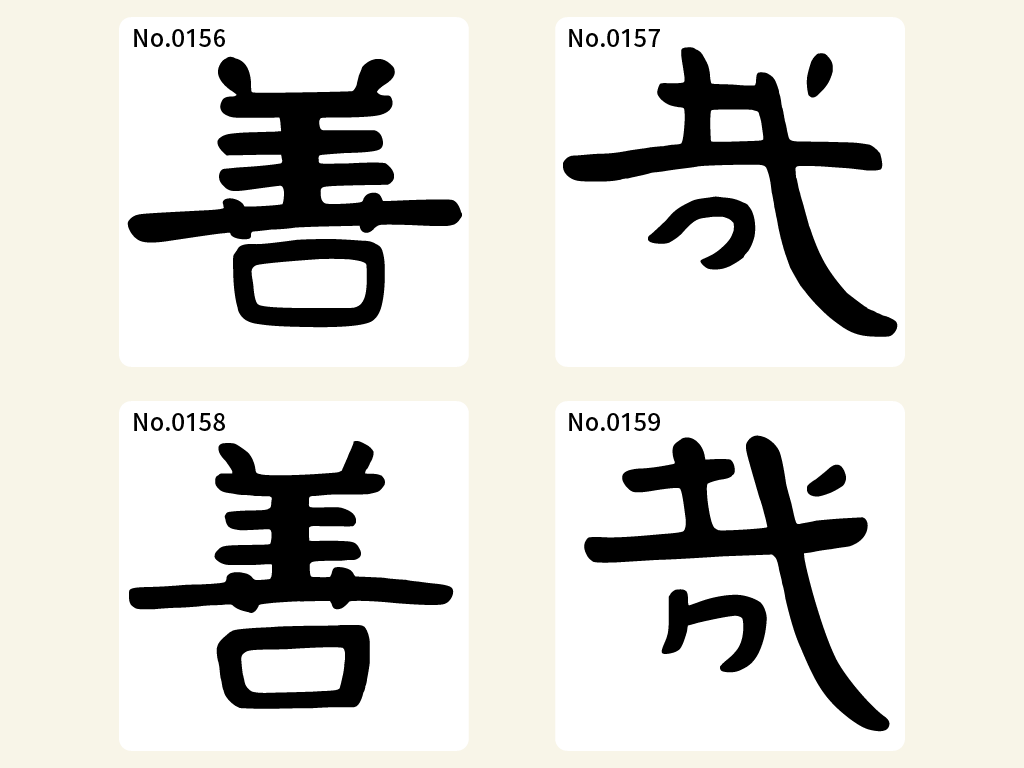

在深入分析過程中,我們建立了十個筆形類別,以書法經典的「永字八法」為基礎框架,再加上在經石峪中觀察到的獨特筆形和造型:點(側)|橫(勒)|豎(弩)|鉤(趯)|挑(策)|彎(掠)|撇(啄)|捺(磔)|彎折|特殊筆形。

以撇筆為例,經過大量樣本分析後,我們發現經石峪中多採中鋒,且有明顯的書寫特徵:弧度較硬挺、運筆速度較慢且札實、收筆細而內斂。

特殊肥筆

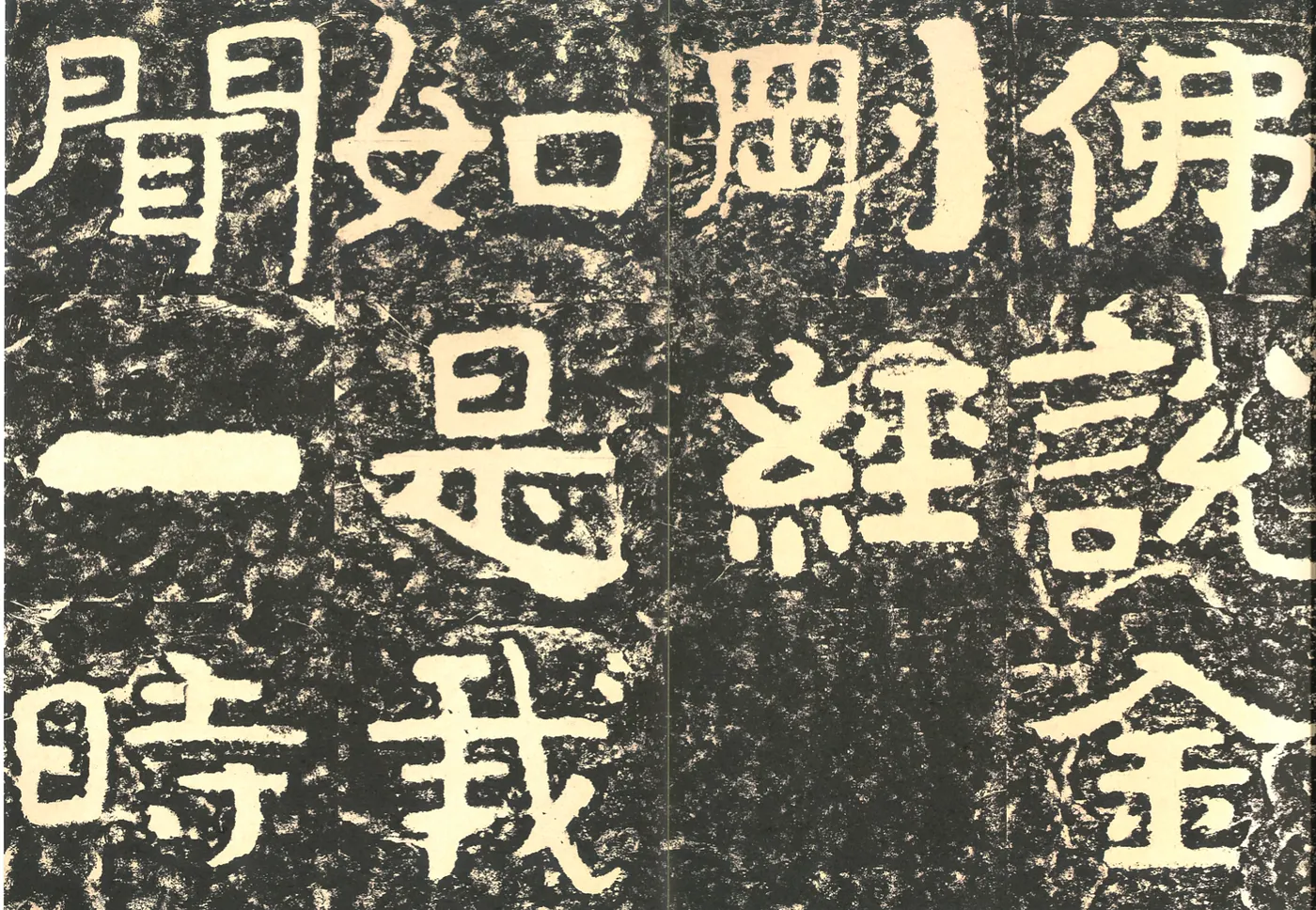

鑽研經石峪的眾多字形中,我們也發現了有趣的現象:某些筆劃會在結尾或主筆處突然「發福」,形成極具辨識度的造形。我們為這種現象取了專有名詞:「特殊肥筆」。

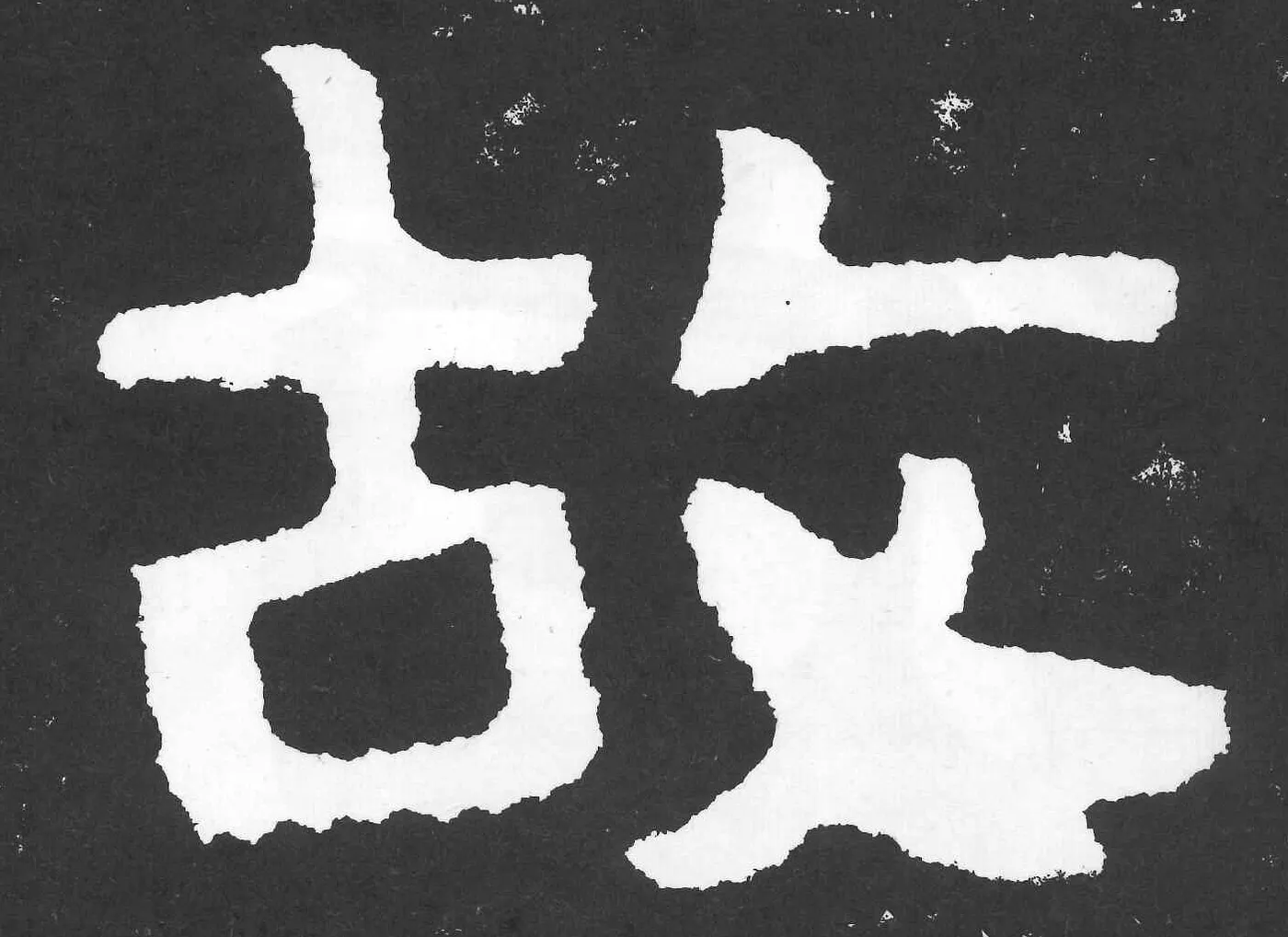

如「剛」(編號 0004)字的最後一豎,突然變得異常粗壯,與左邊纖細的筆劃形成強烈對比。這種視覺衝擊力非常驚人,讓整個字充滿力量感。

更有趣的是「故」(編號 0387)字——它的最後一筆捺畫不只加粗,還帶有特殊的彎曲造型。我們團隊在討論時都笑稱:「這個字好像穿了高跟鞋!」起初我們懷疑這是否為石面風化造成的意外效果,但經過比對後確認,這應該是書寫者的刻意寫成,而非歲月侵蝕的結果。

結構佈局

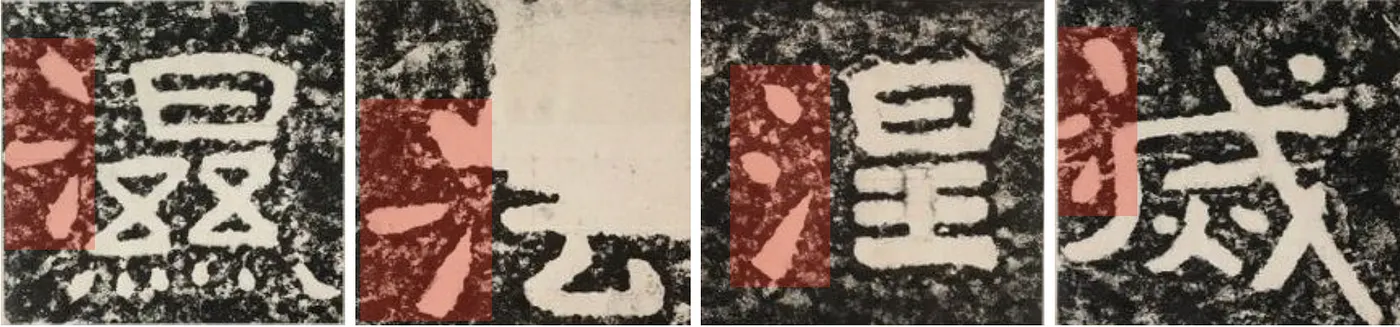

除了筆形分析,結構佈局的變化與規律也是泰山經石峪風格的核心特色。以「氵」為例,它展現了經石峪書法中同中求變的概念:當左右結構清晰時(如「法」、「涅」),其位置偏左;若右側有撇捺延伸(如「滅」),則會為右側避讓出空間。這種書寫根據內容需求調整佈局,既保持美感又確保功能性,是非常靈活的書寫方式。

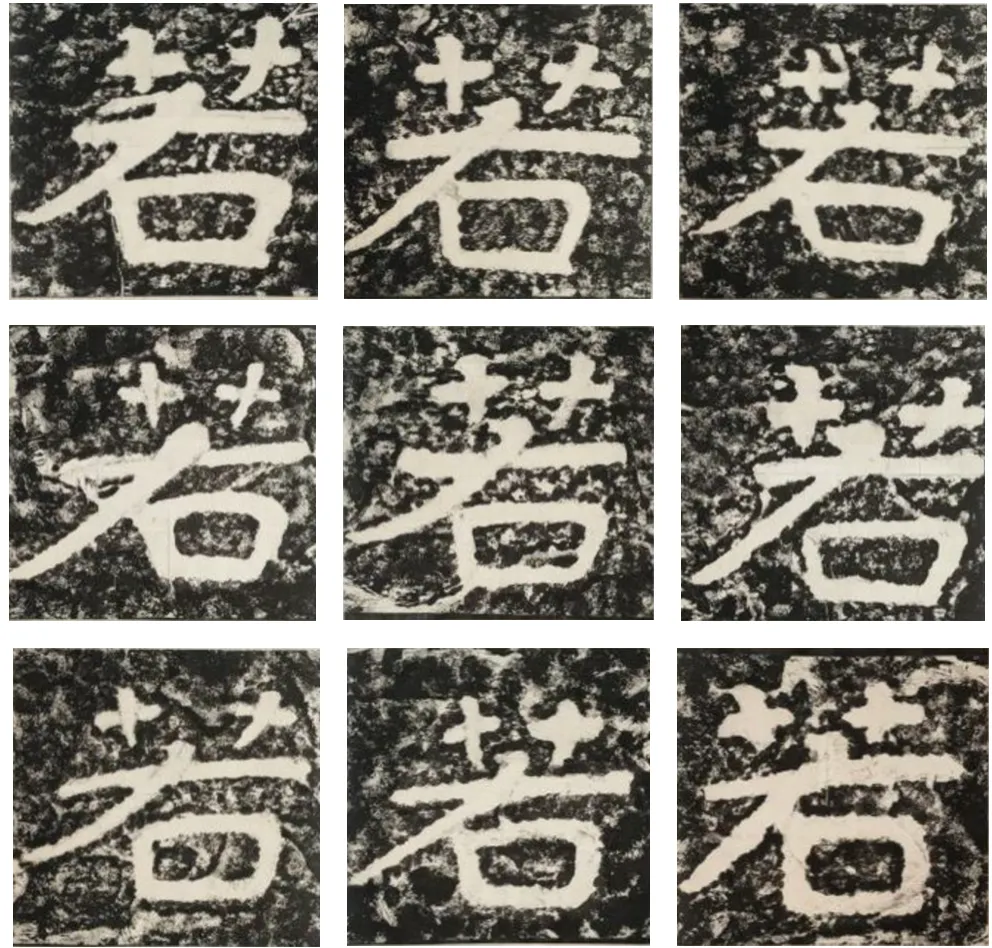

拓本中出現多次的「若」字,也可歸納出結構邏輯:「艹」字頭分佈較為分離,橫豎筆長度相對均等,不會過分擁擠;長橫筆較長且中間上凸,像是一座小橋,展現字的大氣與平穩;撇筆偏硬直且明顯外展,為整個字增添動感;「口」字部通常與撇筆相連,形成視覺上的呼應;「口」字佔比偏大,成為視覺重心,營造穩重大氣的感受。

這類觀察與歸納,就像是為每個字製作「身分證」——記錄它們的特徵、比例、習慣,為後續的缺字設計提供精確的參考依據。通過這樣深度的風格解析,我們才真正理解了泰山經石峪書法的 DNA,為下一階段的數位復刻奠定了堅實的基礎。

這樣嚴謹的細部比對,在專案前期就耗費了超乎預期的大量時間,成本大幅增加。但我們知道,這不僅僅是承接佛光山的專案,更是延續千年書法經典的使命。

佛光山的慧知法師曾多次提到,這整個修復過程,本身就充分體現了《金剛經》的精神:「如來說一切諸相,即是非相。」當專案進行到中間時,我們才豁然發現,原來並沒有「最可信」或「最真實」的拓本狀態,每個拓本都指向某部分的真實;而我們盡全力製作完成的版本,也是如此。