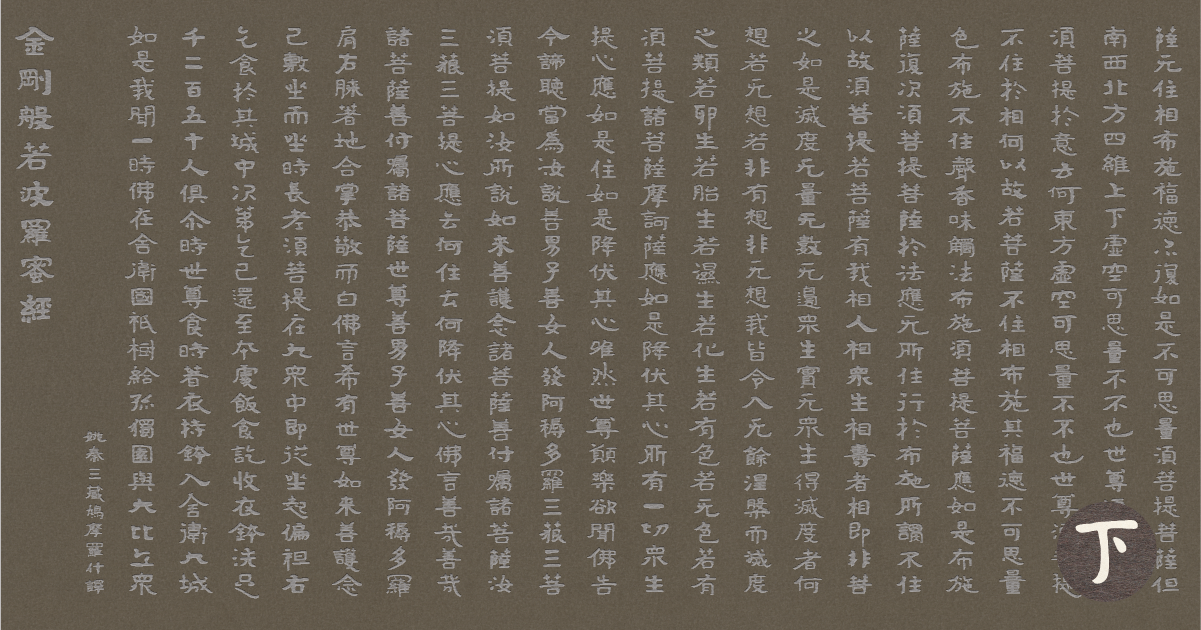

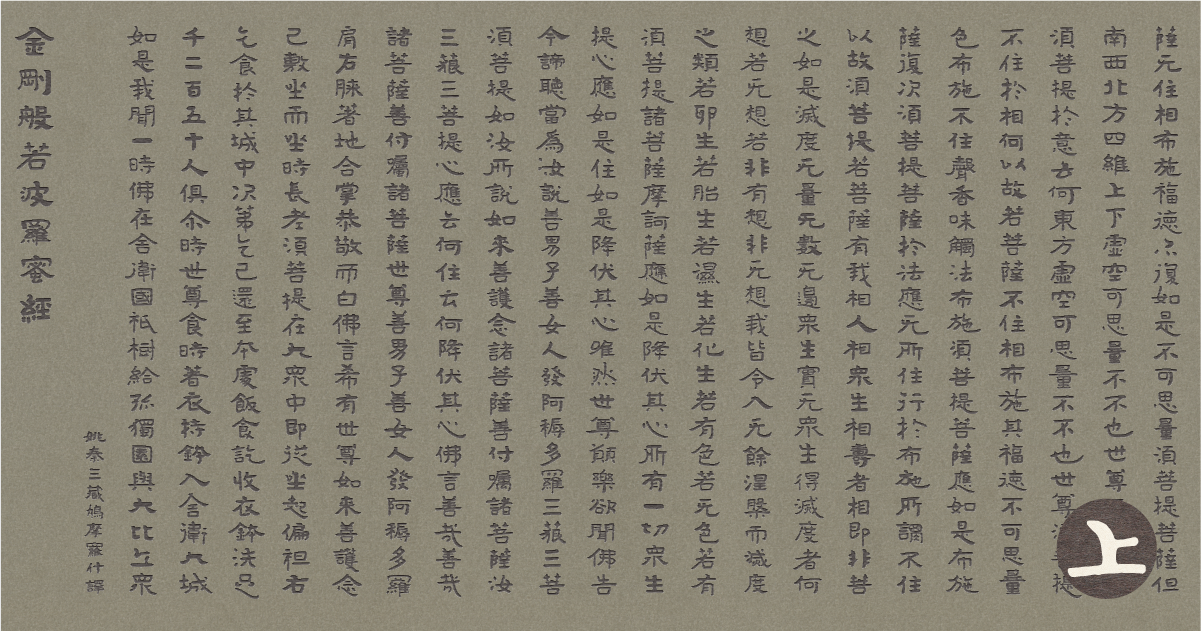

本系列原刊載於 Medium,共 8 篇。經改寫後分為上下兩篇,記錄 justfont 團隊復刻《泰山經石峪金剛經》的挑戰與創新歷程。

上篇深入探討了專案前期的研究發現過程,包括 18 套拓本的蒐集比對、科學評估標準的建立,以及安道一書法風格的深度解析。本篇將聚焦於技術創新與實踐階段,記錄團隊如何突破傳統字型設計局限,創新缺字補寫方法,並最終實現從數位復刻到文化傳承的完整歷程。

技術突破:告別貝茲曲線的創新嘗試

對 justfont 來說,《泰山經石峪金剛經》是前所未有的挑戰。我們熟悉的是現代的字型設計:以乾淨俐落的貝茲曲線來表現書寫的韻味。然而,當我們面對這部距今超過 1,400 年的《泰山經石峪金剛經》時,卻發現過去的經驗完全派不上用場。

要如何用滑鼠來重現那些歷經風霜的筆意?那些隨著地貌起伏變化的書法線條、因風化而產生的斑駁質感、厚重沉穩的古樸氣息,都是在貝茲曲線為主的現代字型設計中難以重現的。

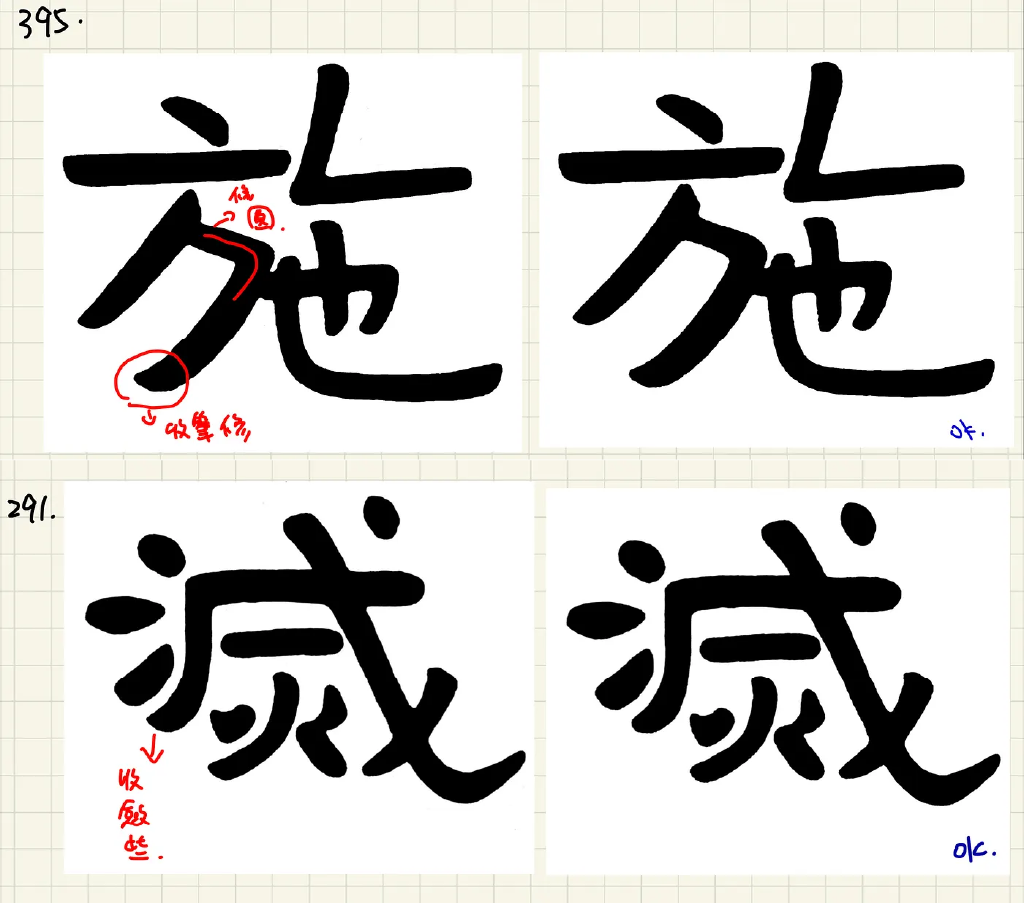

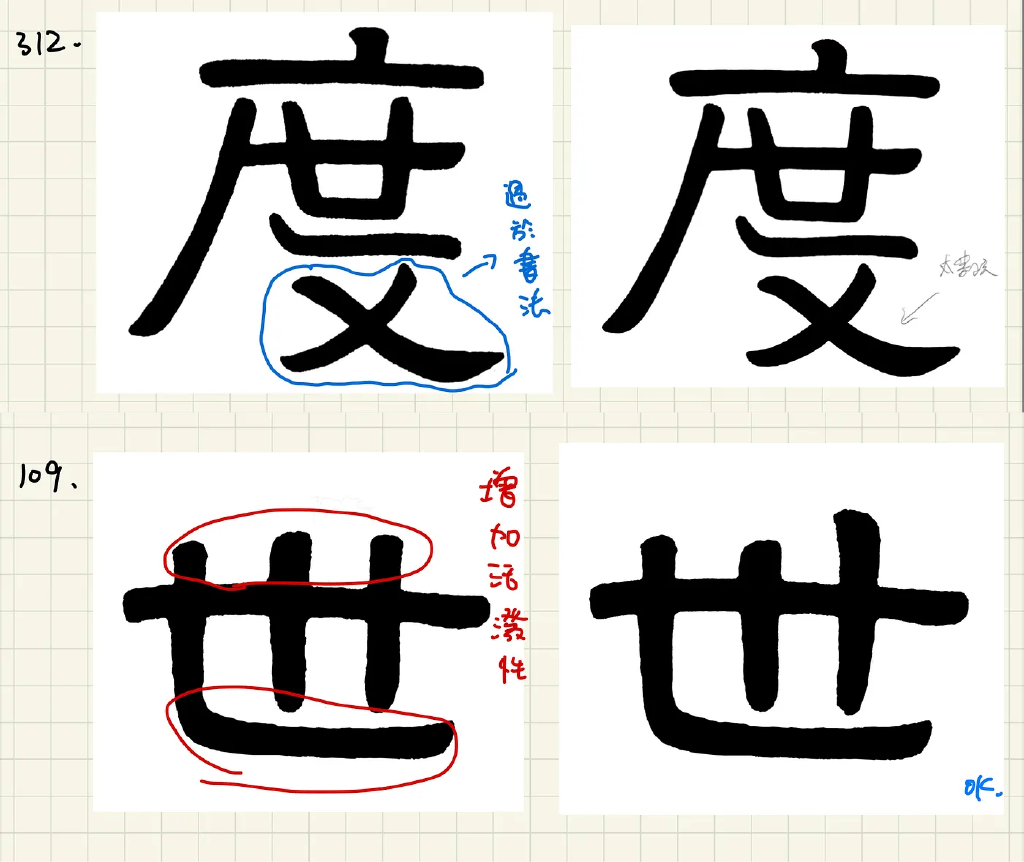

於是,我們做了一個大膽的決定:放下慣用的設計軟體,改用 iPad 搭配觸控筆進行手繪式修整。這讓我們能更靈活地模擬原石筆觸,貼近毛筆的自然感,並精細處理每一筆的重量、轉折與韻律,忠實傳達石刻原作的精神。

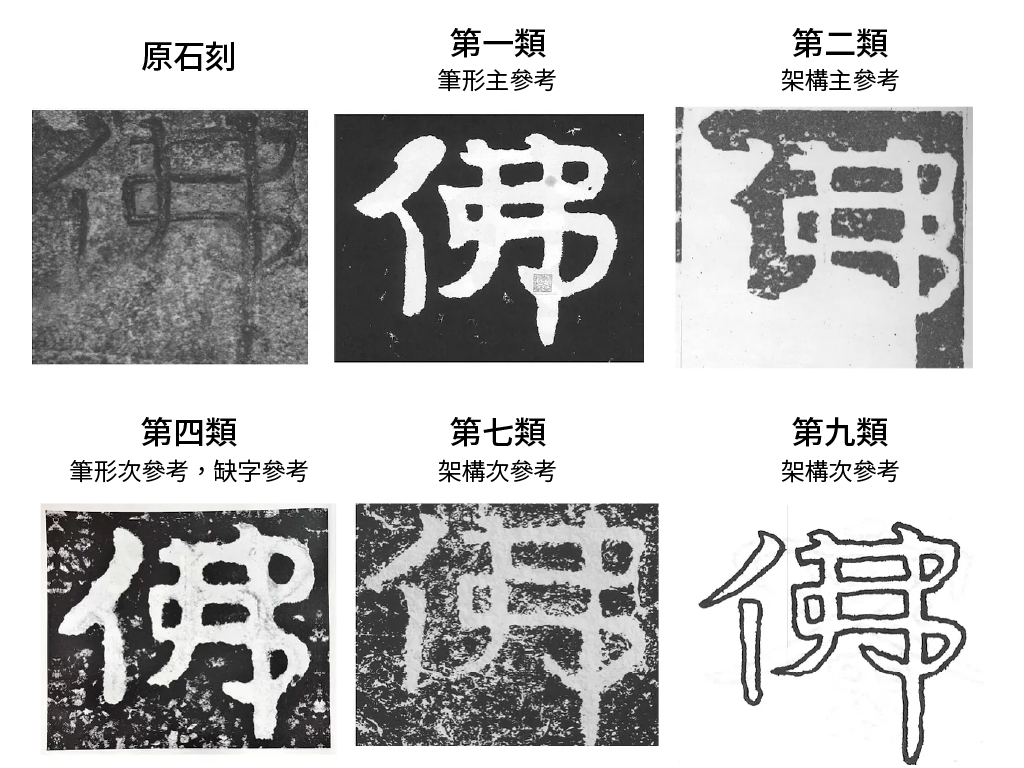

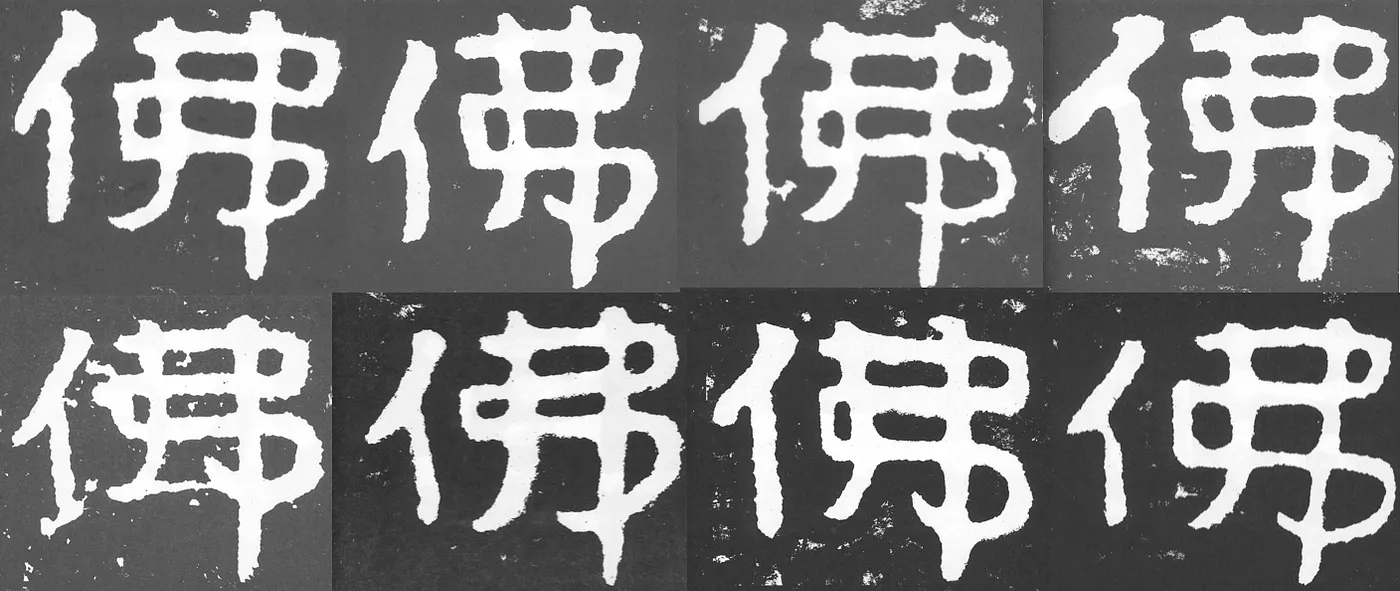

我們依據之前研究,參照比較具參考價值的拓本。但卻發現,不同版本的「佛」字筆形與結構竟然相差甚遠,幾乎無法還原原貌,這讓我們開始思考:到底什麼才是「真正」的字形?

整個專案的每一次的選擇,都是在照片與各版本的考究下找出平衡點。

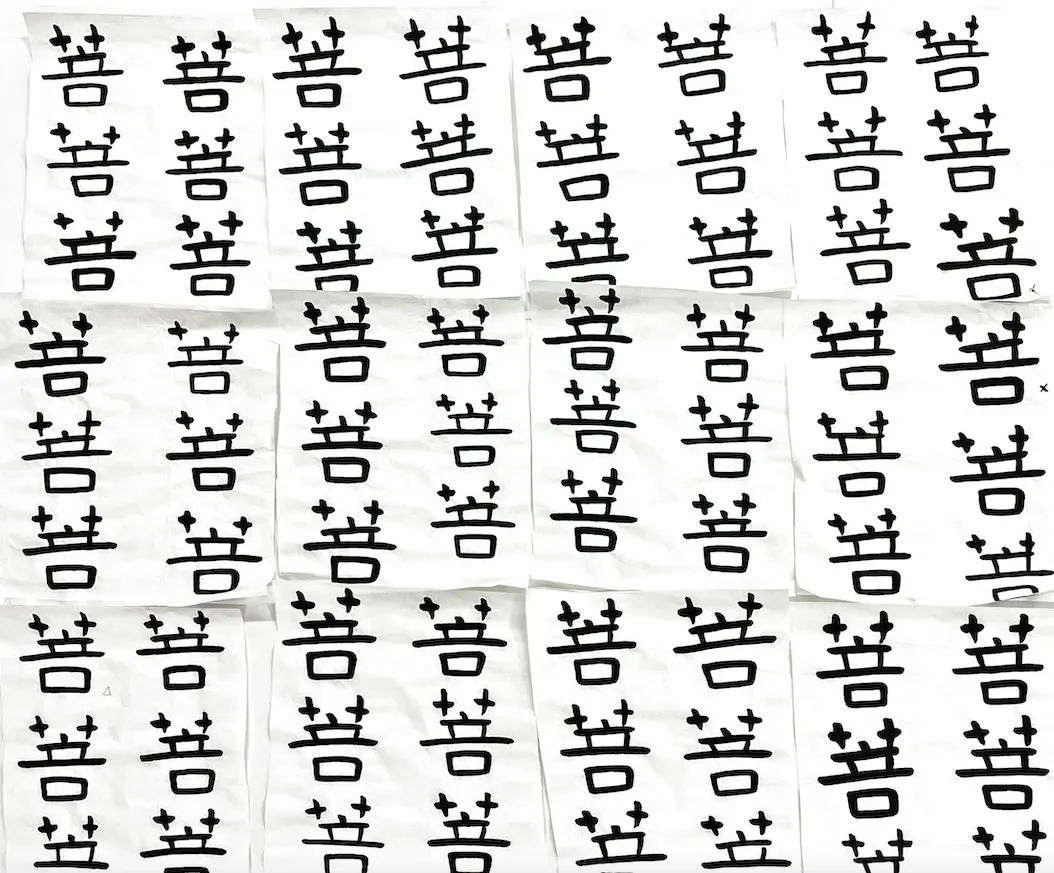

團隊協作的美麗與掙扎

由於這是多人協作專案,我們很快就發現另一個頭痛的問題:每位成員對同一筆畫的詮釋都不同。一個看似簡單的撇筆,竟然可以出現三、四種不同版本。有人認為應該更內斂一點,有人覺得要活潑一些;有人偏向楷書風格,有人傾向隸書筆意。

為了取得較好的共識,我們密集討論,在不同拓本、臨摹字帖、彼此詮釋間不斷修正;但由於團隊成員皆具備書法背景,為了表現書法的筆韻,有時反而會不自覺地將太多的楷或隸書風格帶入製作中。

這時候,佛光山師父們的提醒就顯得格外重要:「不要帶入太多已知書法的習氣,要回到石刻本身的精神。」

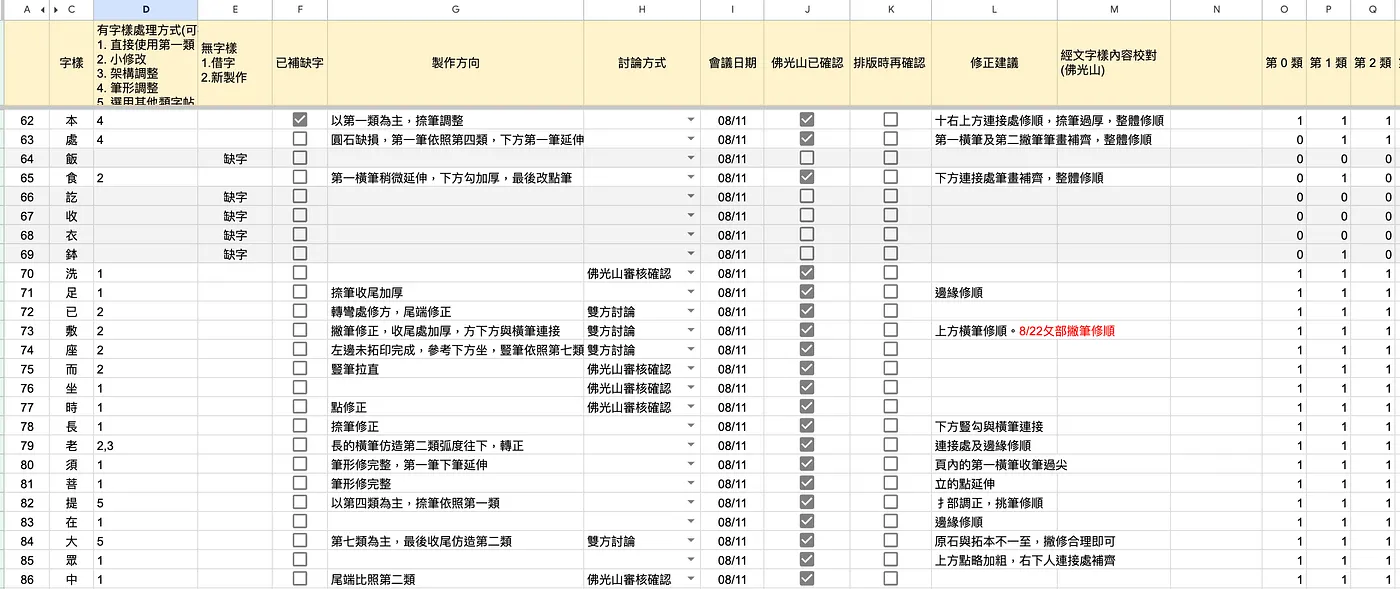

初期修整是由 justfont 團隊進行,再每週與佛光山師父進行逐字、逐筆的討論,確立雙方對風格的共同理解與審美基準。隨著雙方共識逐漸建立,我們開始將疑義較小的字統一歸入「已確認字」資料夾中,會議中僅針對可能偽造的字、拓本相差差異非常大的字、破損嚴重的字等進行討論。

在修復過程中,我們也發現了許多原石與各類拓本不一致的現象。這些差異不僅是筆畫結構,更有些佈局完全不同,有可能是原石經歷過補刻或不同階段加工。

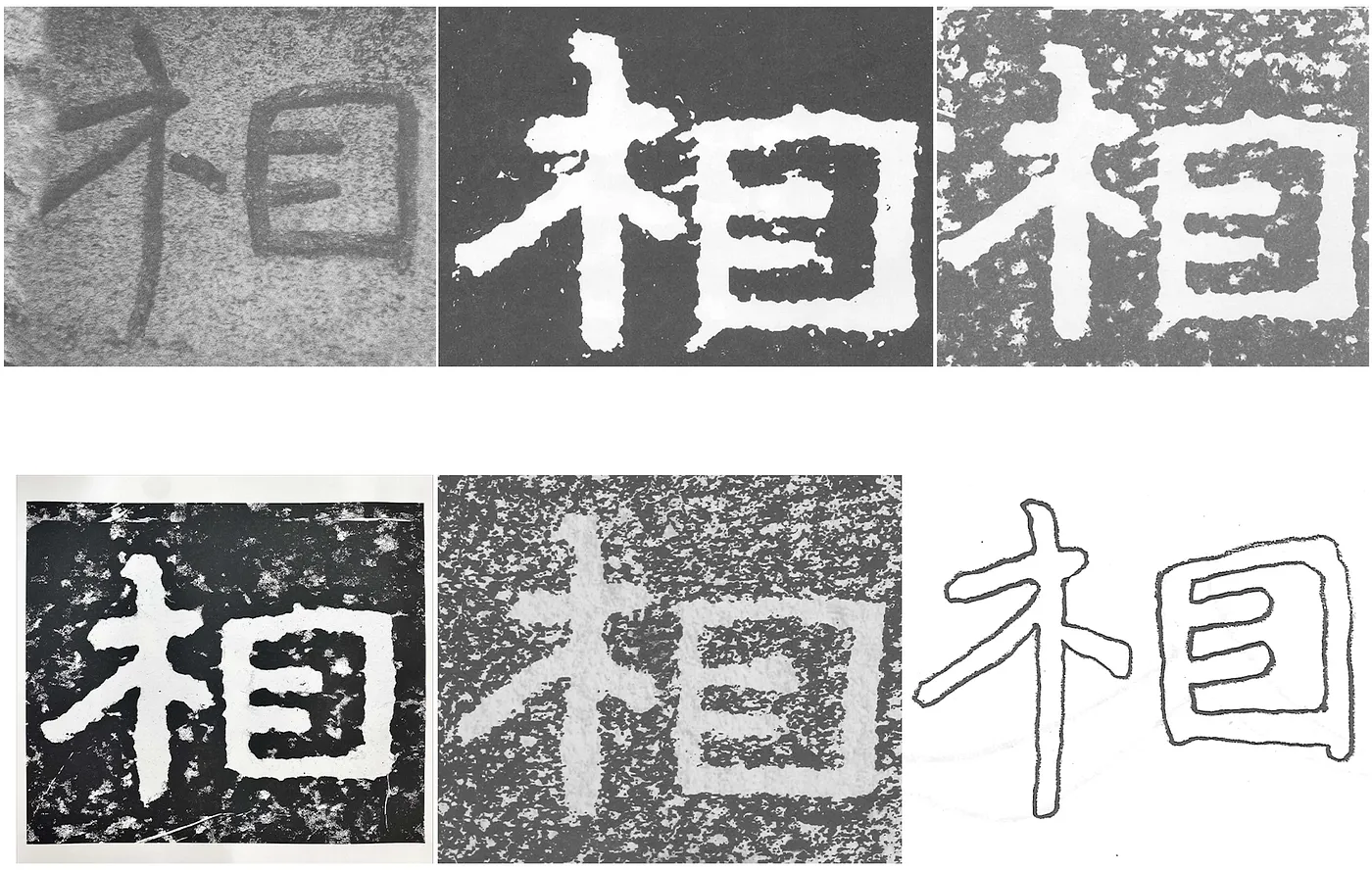

如「衣」字(編號0042)捺的長短不一,原石與每個拓本長度和形態都不同。「眾」字(編號0308)原石左側的撇筆疑似是後期補刻,位置與多數拓本都不同。「相」字(編號0325)整體佈局與拓本相差甚遠,刻痕也比較淺淡,筆畫的順序有問題,推測可能是後來補刻的作品。

這些差異提醒我們,即使是「同一塊石頭」,不同拓本與原石之間仍可能存在不小的差距。每一筆的還原,都必須經過對比、分析與推敲,才能判斷其是否為原刻、補刻,還是後期加工。

缺字補寫:一個「佛」字的76種挑戰

前半段的工作以修整既有的字樣為主,在一次次的反覆修整中逐漸摸索出較為清晰的方向。

在 2023 年農曆年後,專案正式進入第二階段:缺字製作。這對我們來說,又是一個陌生的領域。過去我們熟悉的是修改既有字,參考各種拓本來修整字形。但這次不同,我們要做的是「續寫新字」,在保持安道一原有風格的前提下,延續千年前的筆意、結構和韻味。

具挑戰性的是,佛光山師父特別強調,因為這套字是書法撰寫而成,同一個字即使重複出現,也要因應上下文進行變化,也絕對不可以直接複製沿用。

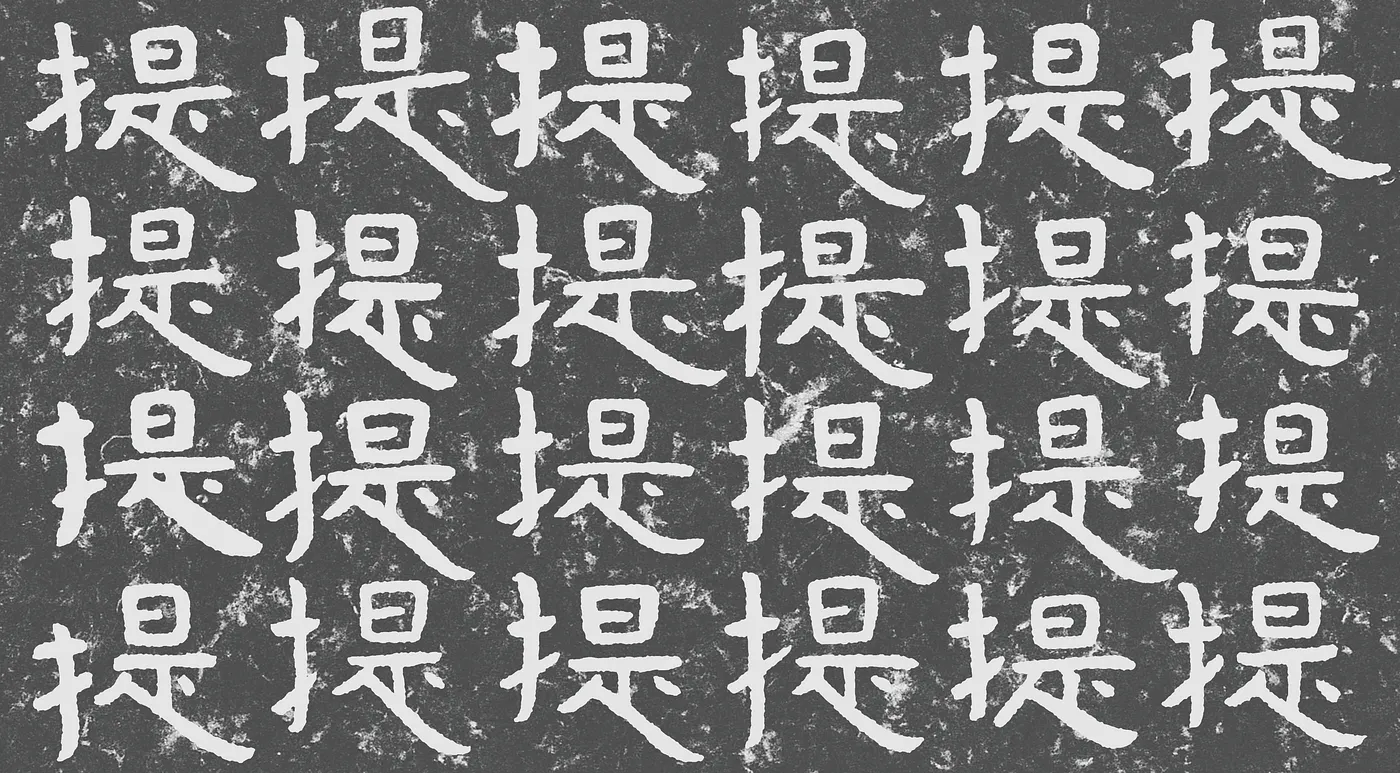

以「佛」字為例,既有拓本中統計共出現 17 次,每一個「佛」字都有它獨特的面貌。有的厚重,有的纖細,也有嚴肅,也有相對俏皮。這 17 個「佛」字,就像是安道一留給我們的 17 個提示,告訴我們這個字可以展現出各種變化。

但問題來了:《金剛經》全文中,「佛」字共出現 76 次。我們需要創造出剩下的 59 個「佛」字,而且每一個都必須具有不同的樣貌。這不只是數量上的挑戰,更是風格延續上的考驗。

三種方法的演進與突破

第一次嘗試:用毛筆重寫經文

既然團隊已經臨習了近一年的泰山經石峪風格,我們最直覺的想法是:用毛筆按照《金剛經》的順序重新撰寫,讓缺字能夠與上下文的粗細、擺位自然呼應。

這個方法的優點是更能與前後文形成呼應。但實際撰寫後發現,無論由誰書寫,都會不可避免地帶有個人風格。即使努力模仿原作,仔細檢視還是能發現筆畫間細微的韻味差異。而且越往後寫,缺字越來越多的情況下,這種落差也越明顯。

書法本來就是很個人化的藝術形式,會自然帶出書者的性格與運筆習慣。想要透過全篇撰寫的方式穩定維持原作風格,幾乎是不可能的任務。

第二次嘗試:以筆劃組字

第二種方法比較接近字型公司的慣用做法:將原帖中的字拆解成部件,像拼積木一樣組合成新字。舉例來說,我們可以從現有的字中取出大量的「亻」、「弗」部件,需要新的「佛」字時,就選取不同的「亻」「弗」進行組合拼構,再稍加變化。

這種方法的優點是能最大程度保留原始筆形——所有部件都直接取自原刻,造形連貫、風格一致。但問題也很明顯:相較於原帖其他自然書寫的字,組合而成的字韻味會略顯單薄、不夠生動。

更重要的是,原帖字數有限,而像「佛」、「菩」、「提」這樣的字在經文中出現頻率極高。單靠部件組合,後段經文容易出現風格單調、變化不足的問題。

更重要的是,安道一在原石刻中常有突如其來、靈動的神來一筆。如果過度依賴部件組合,這種書法最具生命力的變化性將被大幅削弱,整體風格失去原本的張力與韻味。

密集臨寫法的創新突破

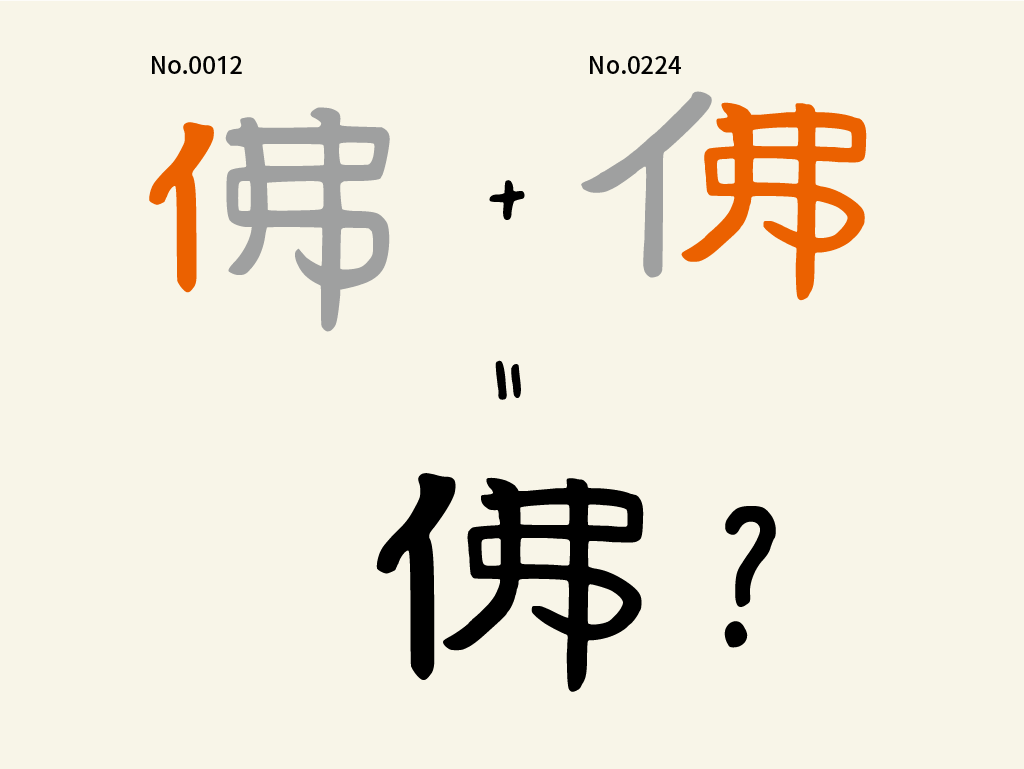

經過多次嘗試,我們調整出一套新的方法:密集臨寫同一個字。

以《金剛經》中最平凡出現的「菩」字(共 200 次)為例,我們先大量臨摹書寫同一個「菩」字,從生疏到熟悉,從拘謹到自然地產生變化。

在這個過程中,我們觀察到許多與原作書寫韻味的細微差異。比如「菩」下方的口字部件,雖然原作採用圓折,但感受不是可愛,而是中正大氣的。後來仔細觀察,發現這與轉折的弧度有關。這種細節,只有在多次臨摹後才能察覺。

臨寫完成後,團隊會從這批手寫稿中挑選最符合安道一風格的字樣,再掃描以 iPad 進行後續的數位修整與微調,讓字形更貼合原有風貌。

為了驗證這個方法的可行性,我們將新作的字與既有字混合,請非專案團隊的人辨識哪個是原拓本的字。如果無法判斷,就代表這些字已經高度接近原作,可以納入正式作品中。

這種製作方式讓我們在不失筆意的前提下,保有每一字的個體變化,也能兼顧整體風格的統一。但這需要團隊成員同時具備兩種能力:對這套字的書法臨寫功夫,以及數位字型的修整技術,兩者缺一不可。

韻律密碼與現代應用

千年前的書寫秘密

當缺字補寫幾近完成時,我們的下一個挑戰,就是將整部《金剛經》經文排在牆面上。排版前,我們開始研究原拓本的書寫規律,試圖推論書寫工具,以瞭解所呈現的書寫狀態。

仔細觀察《泰山經石峪》會發現一個有趣的現象:每相隔約五到九個字,筆畫的粗細就會產生變化。這種變化並不是隨機的,而是帶著某種規律性。

一開始我們以為這是自然現象造成的。畢竟經文在溪床上,歷經千年的水流沖刷,石刻在不同位置受到的水流衝擊力道不同,沖刷後就會造成粗細差異。但仔細比對字的位置與粗細變化後發現,沖刷不太可能造成這種結果,但這種變化太有規律了,應該不是巧合。

要解答這個問題之前,我們得先瞭解安道一的書寫工具。1400 年前,要寫出這麼大的字,究竟需要什麼樣的工具?我們實際測試書寫同大小的字樣,並考量到特殊肥筆,推測出鋒應落在 18 公分左右較為適合。這種大小的毛筆應該是特別委託毛筆師傅製作的。

墨的問題也很棘手,要能寫這麼大字、這麼多字的墨量,幾乎不太可能以磨墨方式來書寫;推測比較可能的是用水、石灰、色土,再加上部分松煙混合,調配出特殊的書寫墨水。

學者安廷山在《泰山石經》中提出了一個有趣的假設:這種粗細變化,會不會是因為書寫過程中不斷換筆造成的?他的推論是:新筆狀態時毛量充足、含墨飽滿,筆畫自然較粗;逐漸磨損時隨著書寫進行,筆尖磨損,筆畫漸細;極限狀態時寫到最後幾個字時,筆畫最細;重新開始時換新筆後,又回到粗筆畫狀態。

聽起來很有道理,但當時的毛筆製作技術來看已頗為成熟,以這種大小的毛筆,沾上特調墨汁,即使書寫在溪床上,也不應該只寫個 5 到 9 個字就需要換筆,這樣的書寫效率太低了;另外,每一位書法名家對於書寫工具都相當重視,應該沒有一位書法家能接受這種品質低劣的毛筆。

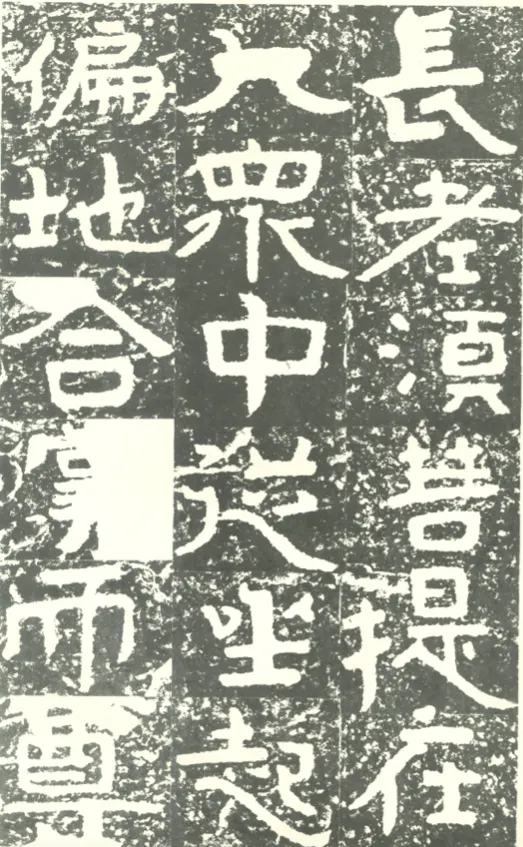

我們猜測這種粗細的變化,應該是安道一在書寫時,依照整個篇幅的書寫狀態進行調整的。從《經石峪》某些「特殊肥筆」的筆畫狀態來看,安道一完全有能力控制筆畫粗細變化。例如「大」的橫筆,與下個字「眾」的筆畫粗細明顯變化,但接續「中」跟「坐」的豎筆是較粗的,若是老練的書法家,應該會依照書寫經驗自然帶出這種粗細變化。

因此我們判斷,這種粗細變化的韻律感,應該不是因汰換毛筆造成的,而是在書寫時,由安道一有意識呈現出的藝術表現。

現代排版設計的挑戰

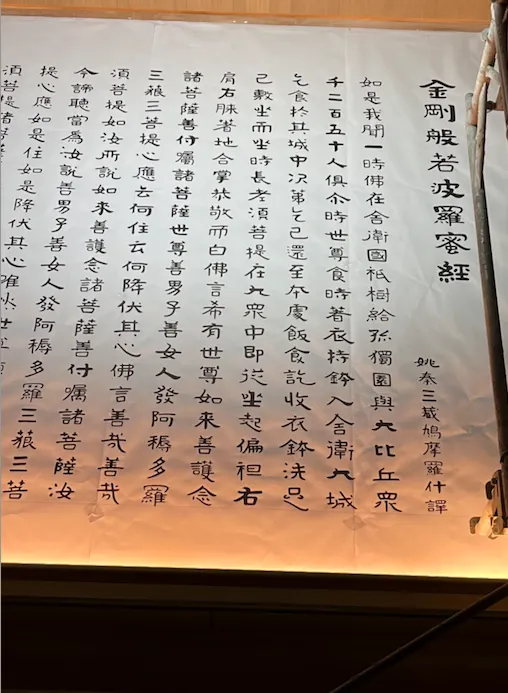

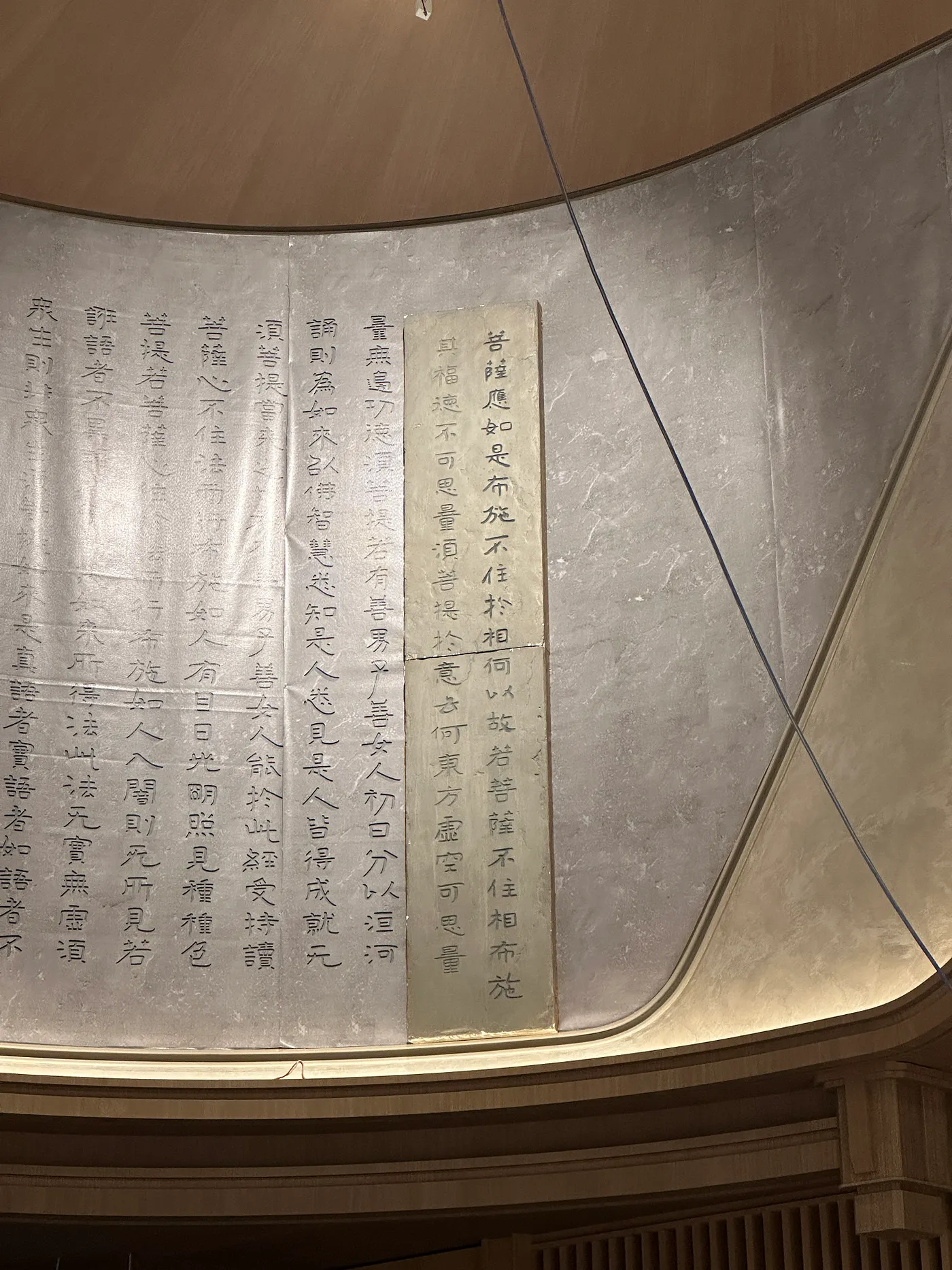

透過研究安道一的書寫工具與書寫規律,我們才真正理解為什麼會呈現出這樣的視覺效果。每一個字中間的筆畫的變化,與其他字書寫的粗細韻律,都呈現出他當下的環境與狀態。但因這次是要將整篇金剛經放置於台中新惠中寺牆面,就需要以實際牆面大小來安排。

要把整部經文排版到大雄寶殿的牆面上,比想像中複雜多了。要考慮許多因素,包括牆面大小、字體尺寸、行距、閱讀距離等,除了規劃外,也需要到現場實地測試,包括燈光等因素都需要考量進去!

在詳細計算牆面長寬,並預留預留天地左右的距離後,我們的規劃是這樣的:每行安排 22 個字,每個字約 7 到 8 公分,分別安排在大雄寶殿左右兩側牆面,共 236 行。

光是定好規格還不夠,在排版軟體中排版完成後,最重要的是實際的信眾要如何觀看以及體驗,這才是最重要的!

為了確定這種牆面安排是可行的,我們請佛光山印出樣本,站到信眾在大雄寶殿的位置上,測試是否可清晰閱讀後,再進行調整。因經文的展示高度約為二層樓高,需仰著頭誦讀,這個視角和平常直視體驗不同;因此我們重複測試好幾次,不斷地調整天地空間的距離、字的大小、行距、排版密度,以及是否保有原有的書寫韻律感,一直調整到最適合的狀態為止。

文化傳承的現代意義

千年後的致敬:新惠中寺金剛經

當我們把整部《金剛經》的字樣排列在新惠中寺時,那種震撼感難以言喻。透過傳統的書法與現代技術結合,我們不僅補上了原本缺失的文字,也更了解千年前書法家的書寫狀態和方式,佛光山慧知法師將我們重新製作的這部《金剛經》重新命名為《新惠中寺金剛經》。

從數位到實體:銅刻工藝的精密製作

目前(2025 年 8 月)這個專案尚在進行中,而且製作過程超乎想像的繁複:在 justfont 提供的版樣確定後,佛光山再委託銅刻藝術家,採用傳統的工藝方式,逐字雕刻後進行石膏翻模,再製作成銅板鑲嵌到牆面上。

這個過程聽起來就很費工,但最終呈現出的質感完全不同。下次如果你有機會到台中的佛光山新惠中寺,記得停下腳步,仔細觀察大雄寶殿兩側牆面上的《新惠中寺金剛經》。試著感受一下我們在系列文中提到的筆畫粗細變化和韻律感,希望你也感受到那種跨越千年的書法魅力。

分享學習,期待指教

在整個修復過程中,慧知法師經常提醒我們一句話:「這個專案,其實就是在實踐《金剛經》的過程:『是金剛經,非金剛經,即是金剛經。』唯有放下對字的執著與預設,才能真正看見字本來的樣貌。」

這句話成了我們修整每一筆、每一字時的心法指引。唯有我們不再執著於「標準答案」,才更能真切地感受到這些文字的生命力。回顧這個階段的工作,我們發現不只是在修復字體,真的更像是在實踐金剛經的修行。每一個過程和轉變,都是一次歷練和成長。

透過這兩篇文章,想與大家分享這個專案中,從研究、分析、補字、排版到最終的實體製作的完整製作過程。

對我們來說,這種製作流程是一次全新的嘗試,也期待可以為其他歷史字體修復專案提供可參考的方法。畢竟,當我們面對千年前的書法作品時,最重要的不是技術上的完美復刻,而是如何在現代技術與古典韻味之間找到平衡,讓這些文字的生命力得以延續。

雖然我們已經竭盡全力,但也知道成果並非盡善盡美,我們非常期待能得到先進們的指導和建議。畢竟,讓這些珍貴的文化遺產能夠更好地傳承下去,需要所有人的共同努力。

這就是字體設計的魅力所在,它不只僅僅是技術,更是文化的傳承與對話。我們也期待透過這樣的專案,讓大家對於傳統書法的樣貌有更深的體會。