重新思考字型和書寫在當代的意義

科技應用普及的當下,人們已經習慣用鍵盤或語音來進行溝通;隨著人們愈來愈依賴數位字型,「寫」與「字」已然分離。不用「寫」即可以用「字」來進行溝通,這對「字」本身產生了哪些影響?當人們不再需要日常書寫時,寫字變成一種生活態度的展現,傳統書法只能被視為文化符號嗎?

2025 年底我在遠企購物中心舉辦的《多重書寫》個展,正是意圖重新探討「寫」與「字」之間的關係——或許書法可以成為一面鏡子,映射出個人、社會、科技共同面臨的現狀與挑戰;也探討在現代科技與書寫之間,字型設計是否可以產生新的可能性。

對中文字型設計的探索與思考

對字型設計稍有涉入的人,一定都知道字型設計大師 Adrian Frutiger 的名言:

「喝完湯後,如果你還清楚記得湯匙形狀的話,這隻湯匙就是設計不良。」

Frutiger 以此比喻字型作為載體時,應盡量保持中性,以忠實呈現文字內容。這個觀念深深影響包含中文在內的字型設計領域甚久。

長久以來,中文字型設計的基本結構與筆畫佈局,為求閱讀平穩,都是以每個字的穩定性為最大考量。以閱讀考量為優先的思考方式,使得文字的佈局設計上多以「圖像」的方式進行處理。然而漢字與拉丁字母的本質差異很大,拉丁字母每個字都是個圖像,但漢字每個字都具備獨立意義,若漢字也依照「圖像」方式進行設計,就無法呈現漢字本身的韻味。

中文字型設計的「鹽巴」哲學

正因為漢字的特殊性,justfont 在進行中文字型設計時,時常思考如何在閱讀性之外,呈現更多「人」與「書寫」的韻味。這個概念或許相當於烹飪時的「鹽巴」或「醬油」般,這些調味可以賦予食材更多味道與特色。

以下我們嘗試同一句詩詞,分別用中性的黑體(左)與 justfont 所設計的蘭陽黑體(右)排列,可以感受到閲讀氛圍截然不同。

與蘭陽黑體(右).jpg)

但這對於字型設計師來說非常挑戰。如果以「圖像」方式來設計,僅需要將每個字製作平穩即可,現在則需要在單個字的韻味與整體閱讀性中反覆掙扎。而且當每個字單獨設計時,無法感受到閱讀時的狀態與節奏,所以在設計的每一個階段,都需要反覆不斷地測試和調整。

或許正是這種有別於圖像式的做法,才有機會成為現代人重新理解中文字美感的入口。

從〈無筆之書〉看見數位字型被忽略的美感

在日常閱讀中,數位字型常被視為「透明的現成物」——我們已經習慣了只關注文字內容,往往忽略了字形本身。

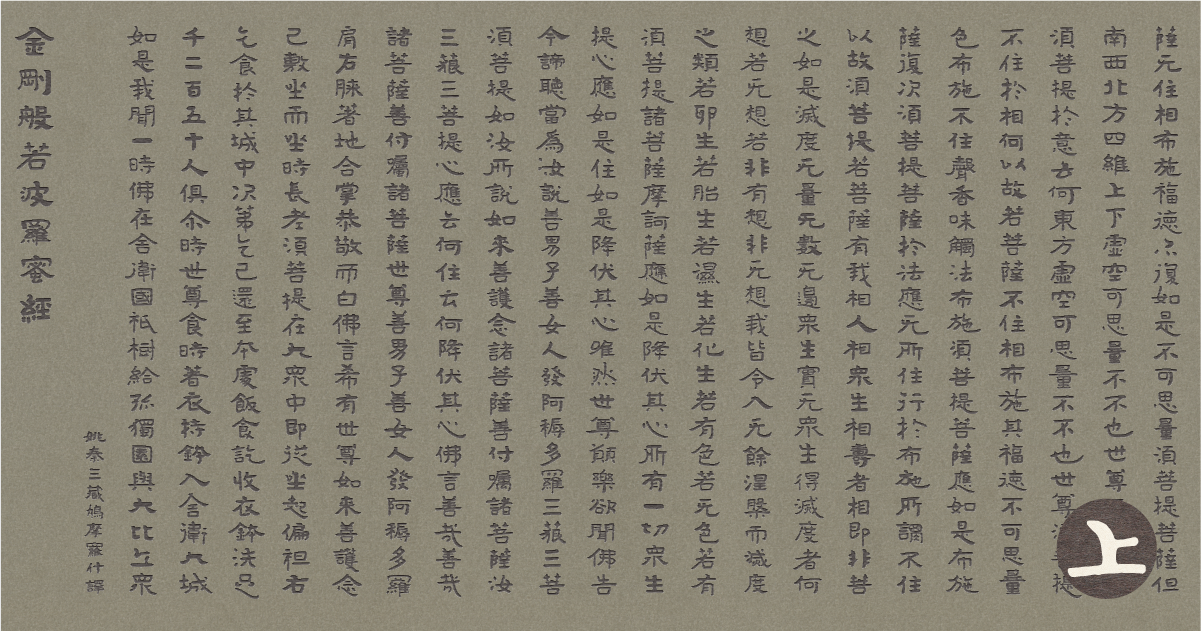

在《多重書寫》中展出的作品〈無筆之書〉正是企圖挑戰這種透明性與隱藏性。我將數位字型印製於宣紙上,並以傳統方式裝裱,呈現出類似於書法的視覺效果。觀者所面對的,不再是筆墨的濃淡,而是由數位字型所構成的佳句與對聯。

這種「錯位」將字型從承載文字的工具,轉變為創作的主角,邀請人們重新審視其設計本身,思考「數位字型真的缺乏美感嗎?」

唯有將數位字型以正式藝術品的方式呈現,迫使觀者仔細觀察,才能使觀者意識到原來數位字型也者被書寫的情感與張力。

「寫」與「字」:在疏離中逐漸消逝的記憶

大家應該都有過經驗:很久沒拿起筆寫字,當真的要寫字時,突然發顯想不起來該怎麼寫!

在我們習慣了「不用寫」即可用「字」溝通的此刻,對手寫的疏離,和對字的習慣無視,使我們對字的記憶變得模糊。這正是現代人與文字之間疏離的徵狀,連最常用的字都會寫錯。

《多重書寫》中展出的作品〈錯書〉正式對此文化現象的深刻批判:我尋找街頭手寫告示的錯字,用正規書法進行臨摹書寫。這些「錯誤的書寫」不僅彰顯了當下的文化現象,也提醒觀者:文字正處在記憶錯亂與消逝的過程中。

數位字型:審美共識的塑造者與「標準字型」

現代人與「寫」、「字」的疏離,不呈現於忘記怎麼寫字、怎麼寫錯字等情境,當要寫字時,下意識地拿起手機查詢數位字型的寫法,也是其一。

查詢數位字型寫法作為動手書寫的對照,彰顯了數位字型已被認作為「正確」的參考。當手寫成為奢侈技能,常見的數位字型反而成為人們最一致、最「正確」的共同印象。最後,數位字型是否會變成大眾新的審美習慣與共識?

如果這樣,數位字型在文化和審美上扮演的角色非常關鍵。字型設計師應該思考的不僅僅是將「湯匙」正確地完成,更應該主動承擔形塑現代人視覺美感的責任。

〈現代臨摹計劃〉:探討數位與書寫筆韻的邊界

書法的臨摹對象,通常是學習經典碑帖,例如必臨的〈蘭亭集序〉、〈集字聖教序〉等。但如果臨摹的對象是多數人覺得最無機、無感情的數位黑體字型呢?

黑體字型因筆畫粗細一致、造形簡潔,通常被視為最「科技」、「最沒有情感」的字體,與傳統書法強調筆韻、濃淡、頓挫的筆墨精神形成巨大反差。

〈現代臨摹計畫〉這件看似反諷的創作,實質上是為了探討現代筆墨精神的邊界,用書寫來提問數位字型中是否可能有筆韻的存在,也用以反映數位字型的字形與美感被視為「正確」且「標準」的現象。

身體記憶如何注入機械結構

〈現代臨摹計畫〉中我選擇重複臨摹蘭陽黑體中的「采」字 100 次。臨寫時,我仔細觀察數位字型的線條力道,卻也發現書寫很難重現數位字型中接近完美的線條,每一次書寫都不可避免地帶入不同的力道、速度、身體記憶。這近百張的臨摹黑體,反而成為一面鏡子,清晰凸顯了書寫時所蘊含的人為與身體性。

〈現代臨摹計畫〉也開啟另一層的思考:當數位字型或街頭看板被視為「現代碑刻」,書法開始臨摹街頭文字,甚至數位字型時,「書法影響字型設計」的傳統觀點是否已經被打破了?這些設計的文字,是否正反過頭來,逐漸影響書法本身?在這些影響下,有沒有新的可能會產生呢?

數位字型正成為這時代的數位碑刻

正如〈無筆之書〉與〈現代臨摹計畫〉所探討的:當書寫不再以筆墨完成,其內涵與精神能否在數位曲線中延續?

而事實上,數位字體已成為書法精神於數位空間的延續,影響力甚至超越傳統書法,且正逐漸成為「正確」或「審美」的標準。

例如 justfont 同於 2025 年推出的蘭陽黑體,在設計進程中即有意識到,即便是眾人印象中最為無機的黑體字型,在每個字的曲線佈局中,都適用華屬於螢幕上進行的一次次書寫。每一次印出字樣、看字、修字,都是在閱讀現代的「書法」。

每一套新的數位字型推出,都反應我們這個時代,對漢字精神最精準的數位碑刻——紀錄當下的時代風貌,或許也將影響書寫的未來。