新天皇年號「令和」公布不久後,日本政府又傳來重大消息。2019 年 4 月 9 日,財務省公布貨幣發行計畫。新版一萬元、五千元及一千元紙鈔,預定於 2024 年發行。而五百元硬幣則預計在 2021 年改版。

提升防偽功能,當然是製幣的首要考量。新幣發行單位國立印刷局著力設置防偽措施,不但採用高精細水印、引入全像攝影,更透過觸感、mark 形狀及擺放位置變更,加強各券種間的識別度。

然而對大眾來說,這些防偽措施的顯眼程度遠不及鈔票正、背面圖像的變更。一萬、五千、一千的「正面肖像」,分別從福沢諭吉、樋口一葉、野口英世,換成渋沢栄一、津田梅子、北里柴三郎。

至於「背面圖示」,則分別從鳳凰像、燕子花図、富士山と桜,換成東京駅(丸の内駅舎)、フジ(藤)、和富嶽三十六景的《神奈川沖浪裏》。

這樣的變更勢必經過精心挑選,代換人物與既有者相呼應,共同訴說日本產業發展與歷史底蘊。萬元肖像皆來自經濟界男性、五千元揀選自文教界女性、千元則是醫學界男性;萬元圖示必是歷史名蹟、五千元是深富文化意涵的花卉、千元則是日本名景。

新鈔數字變更,引入現代感的新穎設計!

這種變更是偶然的嗎?當然不是。日本網友馬上留意這是相當有意識的改變。畢竟日鈔的使用者不只日本人,還有壓根看不懂漢字的外國人。新日鈔把漢字換掉,又將數字擺到中央,不但便於外國人閱讀,也更有國際上的共通性,令人想起歐元的設計:

「新日鈔和現行、先前的紙鈔都不同,排版大幅變更,阿拉伯數字好像在前面出現一樣。這種數字的存在感很像歐元。雖然不太習慣這種變化,但還蠻現代的。」

有些人則認為「新日鈔有點像韓幣或馬來西亞令吉」。或許是因為肖像都放在右邊,而且數字都很醒目的關係吧!

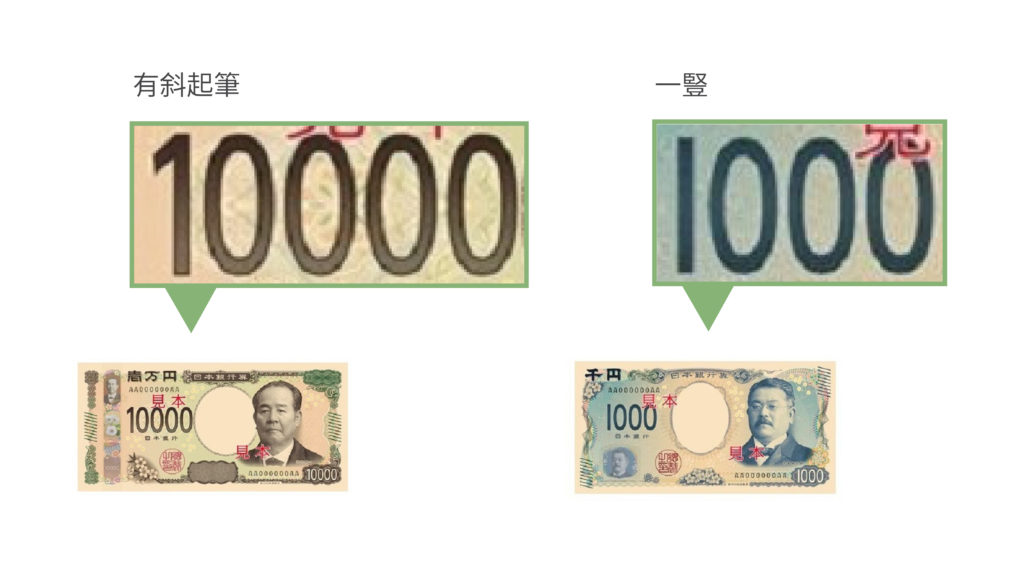

臉書社團字嗨網友則留意到細節。他發現新日鈔萬元和千元的「1」竟然長得不一樣!萬元的 1 有起筆斜向筆畫,千元的 1 則是直的一豎。

各路網友陸續做出有趣的推測,有人說:「因為日文的一千元就是念『千円』哇!一不會出現。」也有人說:「為了盲人辨識。」還有人看了日本媒體的資訊,說:「為了方便辨識,看 1 的不同,比數 0 的數量快!」

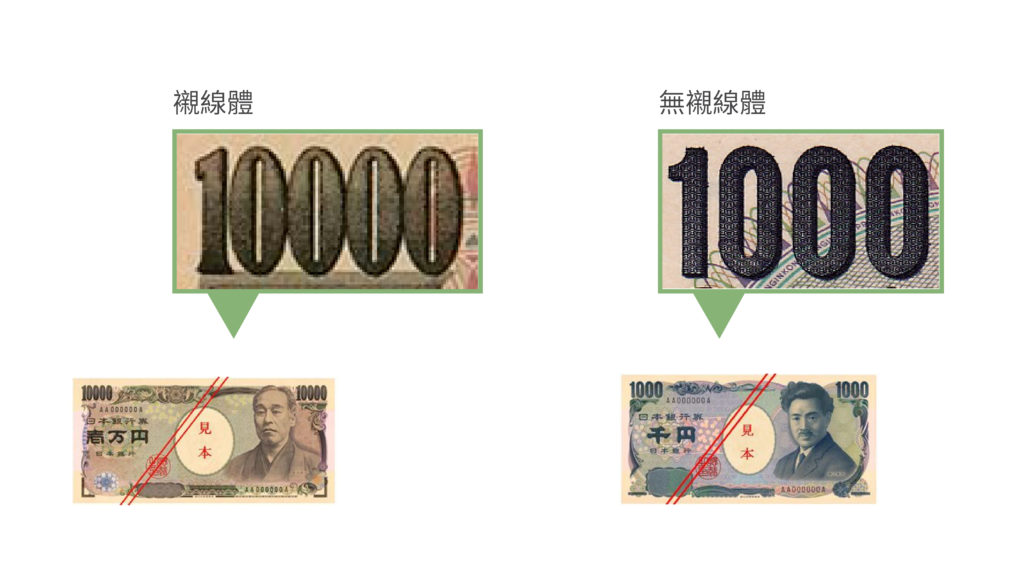

但說到眼光最銳利的,應該是 justfont 字體設計師曾國榕。他指出現行萬元鈔跟千元鈔的字體就已經不一樣了。仔細看就會發現,萬元鈔的 1 還有下方的襯線,千元鈔的 1 則沒有。不過考量新日鈔還要五年才會正式發行,或許到時候再來討論這個議題也不遲。

引人疑竇的是,相對於數字的大幅改變,漢字風格卻屹立不搖,一律採用隸體。而且細查以後,發現這種隸體還有專屬名稱,叫做「大藏隸書體(日:大蔵隷書体)」。由於風格具有威嚴感,因此被日本政府用做紙鈔、國債、公債的指定字體。

二戰結束前,紙鈔上的字體或有防偽功能?!

日本正式用隸書作為紙鈔字體,是 1951 年以後的事了。此前日鈔字體相當多元,而它們的變遷過程,也見證著日本近代政治發展的進程。

一百多年前的江戶時期,諸藩紛紛發行自己的貨幣,稱做「藩札」。至幕末時期,這些藩札的種類竟高達 1,694 種之多。為求控管便利,新成立的明治政府便於 1868 年發行通行全國的統一紙鈔——太政官札。

太政官札是銅板印刷做成的,刻工先勾勒輪廓,再以細線填滿文字。相對於過往的紙鈔多採草書手寫而成的文字,太政官札選用大字楷書。這或許和楷書素來具有權威性,經常被用作公文書體的特質有關。

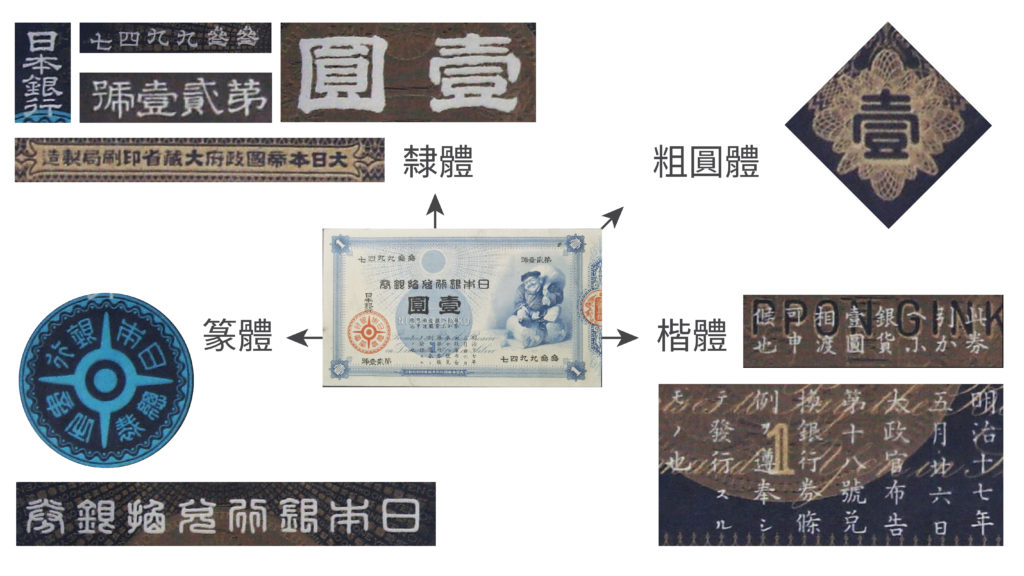

1885 年,日本政府轉而發行舊壹圓券(大黑札)。它和四年後發行的改造壹圓券都有很重要的特徵,即採用篆、隸、草、行、楷等多種字體作為紙鈔文字。

以現代人的角度來看,多少會覺得大黑札提供的資訊略顯繁複。但只要將時空倒轉一百多年,就會明白設計者的初衷了。當時資訊較不流通,科技也尚在起步階段,所有兌換相關事宜,諸如銘文、條例、罰則等,都必須在紙鈔上說清楚,就連防偽功能,恐怕也要藉著細節設計來輔助。

那麼,該用什麼方式有效分隔區塊、又達到防偽效果呢?這時字體就幫上大忙了!

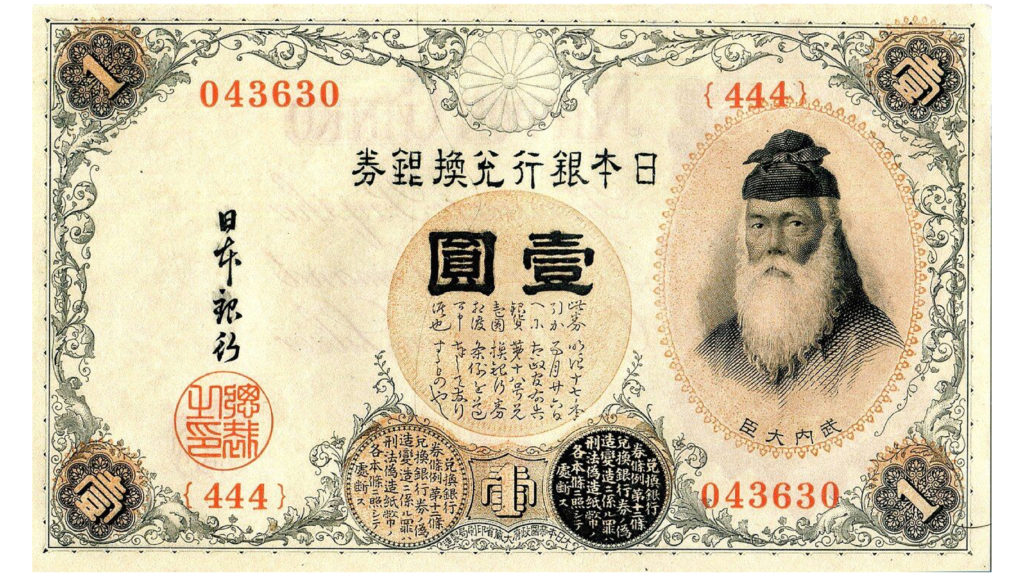

在舊壹圓券上,可以看到四種漢字書體。它們或是橫排、或是直排,具備區隔編號、幣值、兌換條例等各種資訊的作用。仔細留意紙面,還會發現同種字體間的同一字也有差異,這不但能滿足近代強調書寫特色、同字不重複的書法美學要求,由於文字難以被他人複製,在無形中也達到防偽用途。

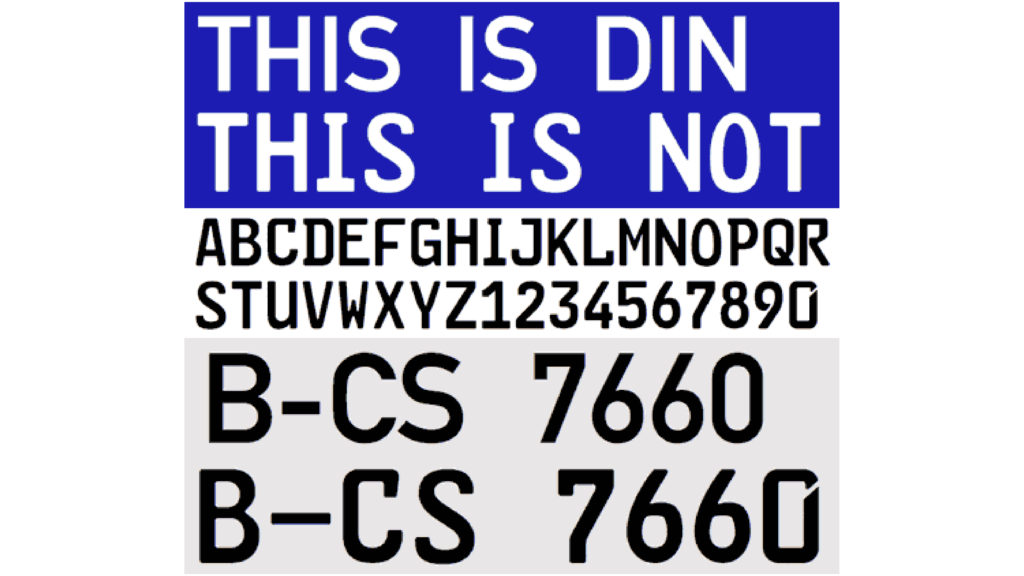

其實現代也會以字體設計來做防偽,比方說車牌就是一例。德國車牌採用 FE-Mittelschrift 字型,不但難以把 E 下面遮住變成 F ,1 也無法輕易改成 L,3 也不可能改成 8,藉由強化每一字符的特色,有心人士就無法任意變造了。 有興趣的話可以參考〈「為什麼要設計得那麼怪?」——談生活中的防偽設計〉,裡面有談到地圖、車牌、金錢的防偽設計巧思!

此外,不同字體還有區別券種的作用。比方說四年後發行的改造壹圓券,明明幣值也是壹圓,字體的選擇卻與舊壹圓券(大黑札)截然不同,甚至連草書都出現了。

從改造壹圓券上可見許多設計巧思。像「日本銀行兌換銀券」雖然用隸書,文字卻寫成縱長形而非扁平狀。另外紙面中間下方的兌換條例,以楷書分作兩個圓圈寫成,它們一黑、一棕,中央還夾著漢字壹與數字 1 相互疊合的設計。

要寫出風格如此多變的字體,可以想見背後必然有位技巧高超的書法家。只可惜留下的資料不多,目前文獻有確載的,是一位叫高田竹山(忠周)的書家。

高田是說文學的名流,專門研究文字的構成。從 1884 年到 1918 年,他都在印刷局任職,期間不只負責寫紙鈔和債券的文字,還從事漢字研究並出書。如 1901 年的《朝陽閣字鑑》、1909 年的 《漢字詳解》,都是高田的著書。

高田退休以後,紙鈔文字還是請書法家來寫,像若林晴次(晴峰)、笠原玄三(容軒)、渡辺進市(柳城)等人都擔任過寫手。在他們寫完以後,才會請印刷局的工藝官雕刻並設計紙鈔。

大藏隸書體的成立

隨著 1946 年《當用漢字表》的制定,紙鈔字體在 1951 年轉為隸體。當時日本內閣為法令、公文、新聞等常見用途制定了 1,850 個漢字的字體、發音,紙鈔文字也從而改用新字體,這時易於判讀的隸體,便雀屏中選了。

此後,紙鈔專用的字體就稱作「大藏隸書體」。初始製作時會先將文字放大四倍,以手雕刻在亞鉛板上,再用機器縮小為原尺寸的鋼板,並藉由照相排版技術來印製不同的券種。隨著桌上排版時代來臨,如今大藏隸書也成為電腦字型,涵蓋範圍超過 4,000 個漢字。

有趣的是,在人人可以輕鬆選用字型的當代,日本內閣仍沿用「大藏隸書體」作為紙鈔字體。或許是因為它在實用之餘,也有文化傳承的意涵吧!隸體不僅便於判讀,平穩的字形也相對悅目。何況它淵遠流長,無形中維繫著傳統價值。

金錢與隸書的淵源,還不只是紙鈔。其實平常走在路上,也很容易發現隸體招牌,尤其泛見於設立時間較為悠久的金融組織。隸體四平八穩的結構,讓人一看就能產生信賴、穩定感,這和金融機構所訴求的價值正好相同,也難怪成為它們的愛用字體了。

一紙古今:新日鈔背後的設計邏輯

事實上,日本政府這陣子發布的新消息,在國際政治圈引起不少負面迴響。如「令和」典出日本古籍《萬葉集》,由於是日本內閣第一次採用非中國的典籍作為年號,有人將之視為急欲「去中國化」的措舉。而新萬元日鈔採用澀澤榮一,更激起韓國媒體的憤怒,因為澀澤在他們眼中儼然是殖民者象徵。

比起緊張的政治角力或過份曲解,我們不妨將關注對象轉移至字體與排版,體察日本內閣改版紙鈔的用心。新日鈔的設計不但乘載傳統,同時兼顧了與時俱進的重要性。隸體漢字維繫著書寫歷史,而排版的置換則提升了外國使用者的便利性,更為它注入了一絲新穎。