本系列文章編譯自 I Love Typography,要為大家介紹的是 ABC 背後的源頭。

從十五世紀古騰堡印刷革命前後到十九世紀左右這四百多年間,奠定了拉丁字體設計的主要風格。約莫從十九世紀開始,西方字體設計基本上開始使用下面六種方式區分字體風格的光譜。雖然還有很多種分類系統,但大致上可以分成:

了解這些分類系統之後可以做什麼呢?大概是可以開始跟叔叔伯伯阿姨們大喊:「天啊!你看那個人文主義風格的字!那個小寫的 e 有抬頭耶!」(有事嗎)除此之外,了解這些分類也可以加強挑選字體上一些必要的 sense,畢竟它們背後都有故事。參考故事的來由,會讓你更能把握它們可以有怎樣的視覺聯想。

所以,那個有抬頭 e 的人文主義字體到底是什麼?

如果望文生義的話,大概就是一種很有人文氣息的字體吧。

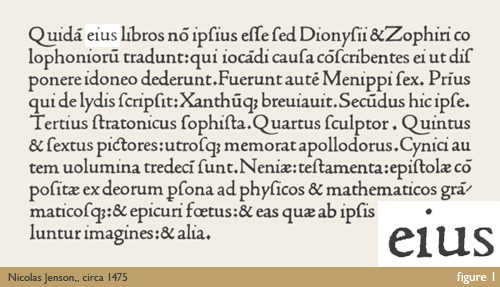

確實也是,人文主義字體是非常有人味的,因為你能從這些字體的外貌中看到手寫字的痕跡。如果說活版印刷是現代數位字體的根源,那麼一開始手寫字體就是活版印刷的根源了。

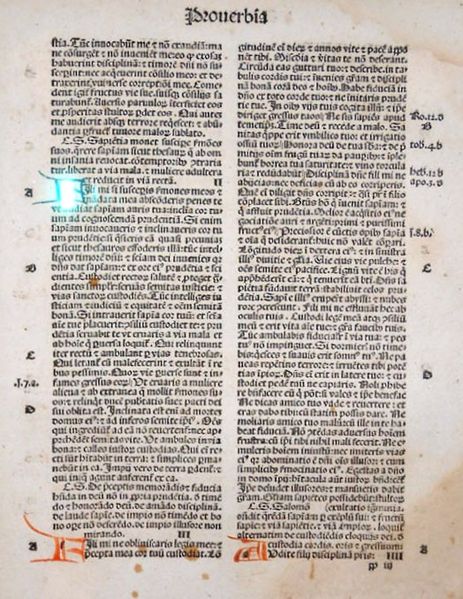

拉丁字母中活字的雛形就是歌德體(blackletter),也是最早的活字之一(亦稱為 block、gothic、fraktur、Old English)。歌德體就是我們在中世紀羊皮紙上(史瑞克裡面有)看得到的那種字體,非常的厚重、粗黑,有時甚至無法辨識(至少對現代人來說)。幸好活字印刷很快就被比較好讀的東西取代了,那就是今天的主角:人文主義字體。

人文主義字體,或稱為威尼斯式字體(Venetian),大約在 1460 到 1470 年左右出現。時值文藝復興,人文主義字體並非依照像前面那樣厚重的歌德體打造的,而是立基於當時一些義大利作家的手寫字。人文主義字體也是第一種正規字體(roman types),是規格化、脫離手寫範疇的字體。

人文主義字體的特色

所以是什麼因素讓人文主義字體這麼的「人文」?與其他風格的差別在哪裡?主要的特色是什麼?(註) 以下使用的字體結構專有名詞說明請見《jf 字體口袋書》。

- 在 e 中間那個橫槓(cross-bar)是斜的

- X 字高相對比較小

- 粗筆與細筆的粗細沒有差那麼多,粗細的變化比較小

- 整體色調比較暗。要注意的是,這不是在說顏色的那個色,而是字印在頁面上整體的明亮度,是由線條造成的,不是由墨色造成的。其實也可以自己測試一下,眼睛半開看一本書,就可以知道字體明亮度的概念。

舉例

以下這些是人文主義風格的字體,不妨孤狗: Jenson、Kennerley、Centaur、Stempel Schneidler、Verona、Lutetia、Jersey、Lynton。

雖然人文主義字體看起來活像是來自中世紀,有點過時了,但這種字體風格的影響卻很深遠。在二十世紀早期有短暫的復活期;但現在來說,明度過低、x-hight 又過小,便不太符合當前的字體設計潮流。

然而這還是值得我們欣賞又尊敬的,因為這種字體為現代字體設計定下很重要的基礎。