這是字嗨社長 But 撰寫的一系列字型設計方法,包含英文與中文,推薦各位字型設計的有志之士從此開始學習。閱讀系列文章「字型設計自己來」

在談英文字型設計的時候,會提到字間微調整(kerning)與連字(ligature)的觀念。那麼中文呢?中文有沒有類似的觀念呢?

字間微調整(Kerning)

就結論來說,中文字型通常沒有字間微調整的設計。有人認為由於中文是方塊字,就版面效果來看,字距不穩定反而對於閱讀會有不順暢的感覺,所以中文並不需要字間微調整。

其實追本就源,傳統的鉛字因為中文字數已經過於龐大,不可能像英文鉛字一樣常常另外做一個 調整過的字,應該才是中文傳統上不太有字間微調的主因。尤其是,中文似乎從館閣體書法、奏摺起,向來就有把字上下左右都排整齊的傾向。不像歐文的稿紙只有畫基準線,中文的稿紙設計成一字一格,都說明了中文的審美觀上,並沒有字間微調整的傳統。

然而,自從數位排版盛行,標點自動避頭尾的結果,其實現在的中文文章,通常每行也沒有真的對整齊了。所以說字距不同會影響中文閱讀,我倒是持保留態度。只能說,中文通常沒有這個習慣罷了。

但是,雖然在一般文章排版上沒有字間微調整的習慣,中文有時候還是會有字間微調的──在海報、標語、標識的情況下。為了能更夠讓字更大更清楚、為了不要讓版面看起來忽然變得太鬆散,適當的字間微調可以讓版面更好看。 不過,這就不是中文字型檔案內建的功能了,通常要平面設計師自己來處理。

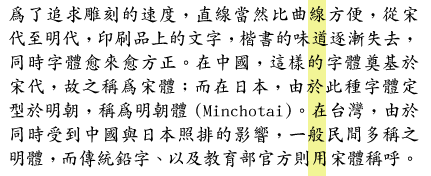

中文直排的時候,最常碰到的例子就是「一」字了,它實在是太扁了,上下都留白了太多的空間。適度壓縮一點空白,看起來會更舒服,例如下面的路牌就有做過字間微調的。

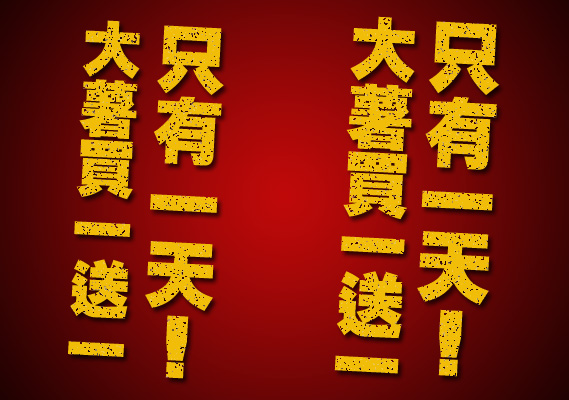

例如,下面的模擬海報,左右兩邊的標語,你覺得哪邊看起來舒服呢?

從這種版面細節,就能看出字體排印對於平面設計的重要性了。

中文橫排時,雖然沒有「一」這麼極端的字,不過像是「日」「月」等字,也都是偏窄的。我覺得下面路牌的「自」字也有字間微調整過,您覺得呢?

而日文方面,假名因為留白空間較大,字間微調整更為明顯(這麼說來注音符號是不是該做一下字間微調啊?例如直排的ㄒㄩ⋯⋯)。

連字(Ligature)

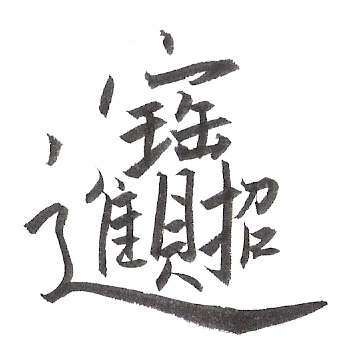

講完字間微調整,中文又有沒有連字的情形呢? 就中文廣義上的「連字」來說,大家應該都有看過這個字吧。

是的,這個每年過年都會看到的招財進寶,就是中文裡的連字。只不過這比較屬於文字遊戲類型,與其說他是文字,不如說他是符號(事實上,它也沒被收錄在 Unicode Unicode 對世界上大部分的文字都進行了編碼,目前已廣泛被用於各作業系統中。詳見 《jf 字體口袋書》。 裡)。例如表示「圖書館」的「圕」字也是一樣的情形(但不知道為什麼 Unicode 卻收了它⋯⋯)。像這種符號文字,一般不會在文章內文使用,並不屬於排版上狹義的連字。

那中文有排版上的連字嗎? 還是從結論直接講起,目前市面上應該是沒有中文字型連字的產品(有錯請指正)。換句話說,也不知道有什麼情況,中文特定的兩個字會合字在一起寫。(嗯,甭跟孬應該已經算是一個字了。)

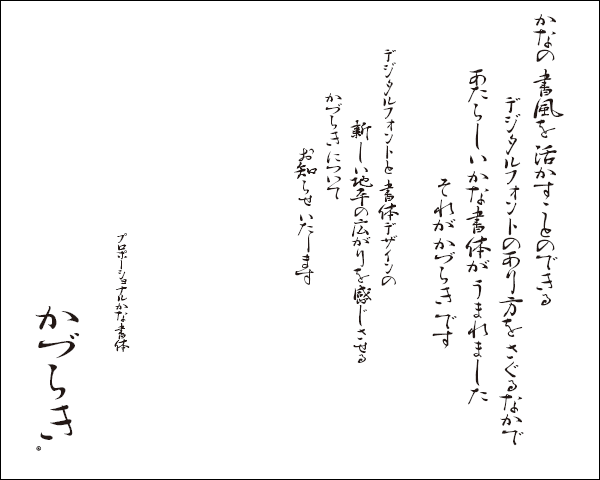

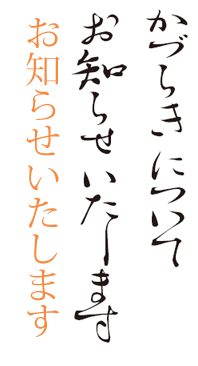

不過在 2010 年,日本 Adobe 推出的かづらき字型(Kazuraki),倒是露出了一線曙光。這套由西塚涼子所設計的日文書法字型,打破了傳統方塊字的限制,每個假名、每個漢字,大小都不一樣。而假名的部份,也以合字技術實現了行書連綿的筆韻。

然而,這套字型的連字之所以能夠成立,在於日文的語法特性上,平假名經常有許多出現頻率很高的詞組,於是僅有數十組連綿詞組,排版時就不至於太突兀。由於漢字數量龐大,若僅有少部份的漢字詞組合字處理的話,反而會顯得整套字很不協調。如果要在中文字型實現連字,最大的問題可能在於字型本身的市場定位,如何只有少量的連字,在整篇排出來的文章裡又不至於突兀。

若不侷限在電腦字型,17 世紀的日本,倒是有一系列令現代的文字迷大感興趣的刊物,稱之為《嵯峨本》。《嵯峨本》整本書看似連綿,然而它其實是木活版印刷的。300 年前,活字師傅為了嘗試使用活字技術加快印刷,又想表現假名文學特有的連綿筆韻,將大量的詞組以連字方式做成木活字。有時候在兩格內塞進四個字,有時候又在三格內只放了兩個字。雖然當年的活字已經全部佚失,但所留下的印本,卻如此令人入勝。

不只假名有連綿。注意一下左起第四行的中間,「心地」兩個漢字也是合字在一體的木活字呢!

結語

雖然字間微調整和連字在中文排版上,都還不是理所當然的概念。或許本文能帶給您一點不同的想法,說不定第一個創造有豐富字間微調整、連字特性中文字型的就是您也不一定(笑)。 話說回來,下面這是對岸網民近年創造的新合字,您知道它是什麼意思嗎?

P.S. 如果有人知道中文古代也有連綿活字的印刷品,請告訴我,謝謝!