大眾運輸系統採用的標準字,往往能成為某種程度上的城市精神象徵,例如倫敦地鐵經典的 Johnston 。Johnston 也是英國國民字體,俗稱 British Helvetica 的 Gill Sans 之父母系字體,風格、架構與比例都非常相似,是字型設計史上的重要個案。

但除了作為象徵符號,大眾系統中的號誌設計除了清楚的導航以外,還時常擔負旅客生命安危的重要功能。

因此可以是城市精神象徵,還負責導航以及旅客安全的大眾運輸系統字體,絕對是值得花心力經營的設計項目。

這個時候,讓我們把目標移向最熟悉的案例:捷運系統。因為作者生活於臺北,每週都有機會搭乘台北捷運,算是比較熟悉,也不免以此為案例與大家分享:這篇文章是對台北捷運指標設計的一些簡單觀察。

標準?我們當然有標準!

作為一個運載量已經高達數十億人次,人口高達六百萬的都會區國際級捷運系統,台北捷運不可能沒有關於指標設計的標準作業指標。事實上,在台北市政府捷運工程局的官方網站上,就指出了台北捷運指標的設計標準,以下引述該網頁對文字設計標準的敘述:

「文字之設計應考量字體、尺寸、間距。臺北捷運標誌系統所有文字說明皆為中英對照;中文用於一般標誌版面採用黑體(依字體尺寸為特黑體或粗黑體),英文則相對使用 Helvetica Medium 及 Helvetica Regular。另車站名之標示,中文字體採調整後之特明體(特明體橫線加粗),英文字體則為 Optima Bold 以配合。英譯之標準採用漢語拼音。」

有標準,但不代表好標準

從這段話我們可以看到,市政府捷運工程局有對於字文設計最基本的要求,也就是注重字體的功能、字級大小能否容易看見,還有間距的掌握能否舒服的閱讀。

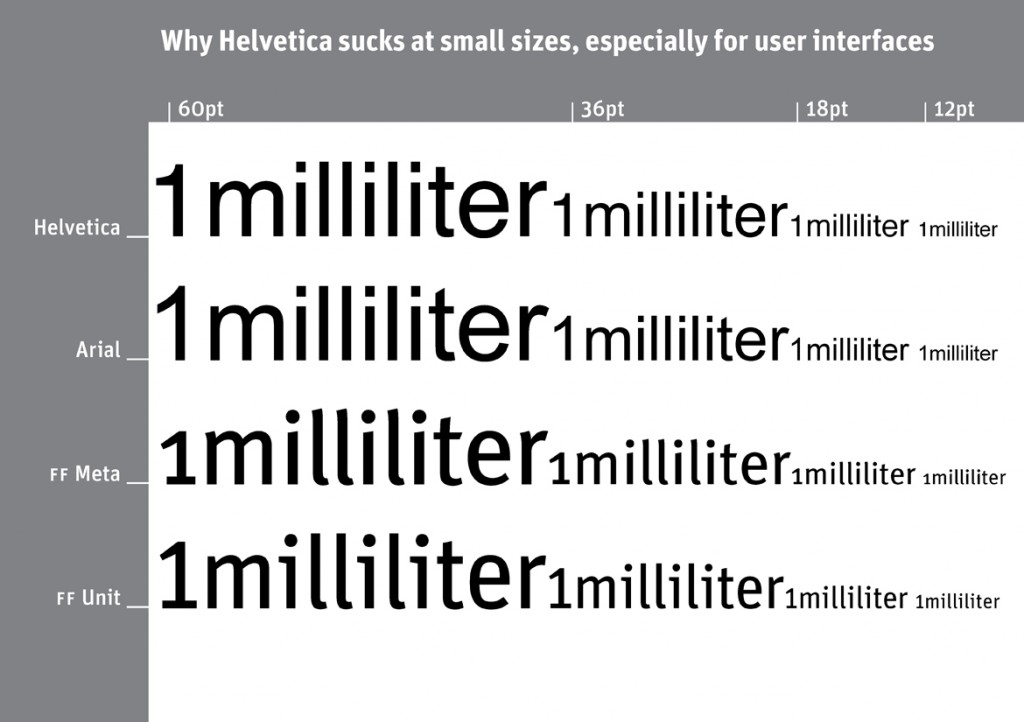

但奇怪的是,如果對於字文設計中的易辨性與易讀性 易辨性指短時間內辨識文字的容易程度,與文字輪廓相關。易讀性為人眼閱讀長篇文字時的舒適程度,與文字風格和排版相關。詳見《jf 字體口袋書》。有所要求的話,很少會在英文的字體選擇上使用 Helvetica;然而台北捷運的英文指標,除了車站名以外,各種功能性指標皆採用 Helvetica。

但想像在西門站、民權西路(新蘆線轉乘處)這類相當狹長的空間中,旅客要在一定距離上辨認指標,因此字體本身和標示的排版設計,必須要考量到這個事實。但 Helvetica 恐怕難以勝認這個任務:許多標示設計專家指出,Helvetica 字體在小字號時的易辨性尤其可怕,會分不清相似字母的差異。

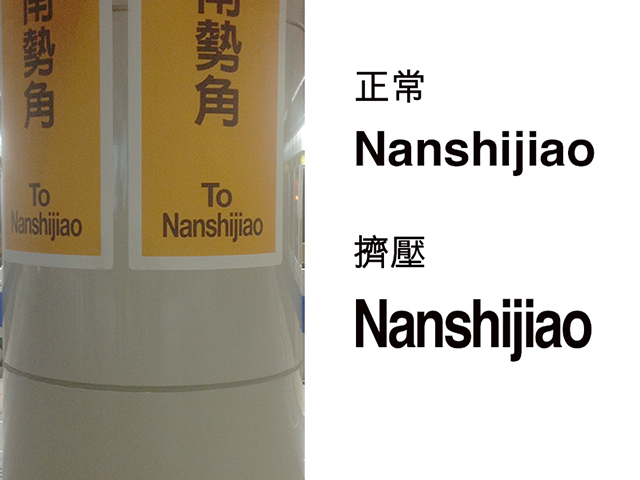

Helvetica 又寬又圓的骨架,在密集的排版裡常會受到侷限。例如下面的路線圖我們就不難發現英文字排得很密,又很靠近中文字;再加上小字號時的 Helvetica 實在不容易發現形似字母的差別:大寫 I 容易與 1 還有小寫 l 搞混,小字號時 g 與 o 也差別不大,拿來排忠孝新生(Zhongxiao Xingsheng)這類中文直譯站名並不理想。德國的大眾運輸指標字型 ff info 會做成較長的造形是有道理的,不僅增加顯眼程度,也讓較長的站名在版面上能節省空間。以下是我們將路線圖站名英文更改為窄體後的效果。

在此要特別說明:上圖範例使用的 Ubuntu 也非合適的指標字體,這裡只是實驗窄體節省空間的效果。在相近的字級大小下,Ubuntu Condensed 的確節省較多空間。如果能搭配適合指標,具有通用設計概念 Universal Design(UD),指考量弱勢者與一般人的多種使用需求的設計,使產品無需經過改良或特殊設計,即能為所有人使用。一般而言,UD 設計的字體會更加注重易辨性與易讀性需求,讓文字在任何情況下都清晰可見。的長體中文字,相信是不錯的選擇。

另外,站名之所以使用經修改後的特明體,也是為了顧及「必須容易辨識」的要求。而我們也發現在捷運工程局官網上,有特明體的調整說明圖。但是這張規格圖本身的設計也相當有問題,不難發現有重心偏左的現象。而且關於加粗多少,如何加粗,針對哪些地方加粗,也未有額外說明。結果是我們不難發現這一類的瑕疵:一個站內有三種佈局、筆畫細節不同,功能卻一樣的字體。

有標準,但遵守標準是另一回事

在忠孝新生站逛一圈,眼尖的朋友應該發現有不只一種的明體,細節都不一樣,相當神祕,不知道是怎麼產生的;相同的情況也發生在市政府站。

圖中 A 的「政」實在做得太奇怪了,「正」偏旁中間豎筆過細,與左邊的豎筆差太大;「府」的「广」撇厚得也沒有道理。A 的英文也實在奇怪,每個 I 都好像牆壁一樣擋住視線;雖然還有一點點 Optima 粗細對比的特徵,但並不是做得相當到位:C 做得太矮,P做得太窄,兩個A長得不一樣等等。看起來就只是沒做好而已,而非保有特定風格。

在與專家請教後,我們得知字體可能礙於招標法規,無法指定特定廠商,只能規定「特黑體」、「粗黑體」或「特明體」;再加上指定一回事、製作一回事,驗收又是一回事的奇特現象,我們可以發現台北捷運系統內的指標有許多不一致的地方。

而台北市與捷運系統相關的官僚組織有二,一個是前面提到的捷運工程局,另一個則是負責營運的捷運公司。兩造都負責一部分的指標設計:興建時由捷運工程局負責;興建後若要修改,則由捷運公司負責。

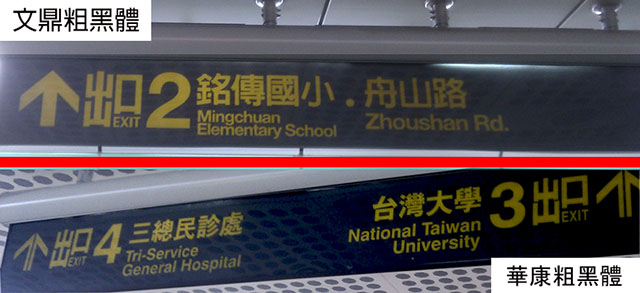

而很有趣的是,我們能在字體的不統一當中,發現兩方採用的標準有出入。在捷運工程局的官方網頁上,其實只寫明了特黑體或粗黑體,並沒有指定是哪一種樣式的字體。更不用說沒有提供相關說明的捷運公司,也對黑體樣式沒有相關標準的規定。因此我們不難發現以下這種情況:

公館捷運站 3 號與 4 號出口用的是捷運局用的華康特粗黑體;2號出口用的是文鼎粗黑體,是捷運公司的用字(其實就在2號出口正對面的1號出口使用的也是華康特粗黑體而非文鼎粗黑體)。

在台北捷運的其他地方也不難發現同種類招牌上標準字不同的情況,例如在東門站的中和新蘆線指標是華康特粗黑(如 3 號、4 號出口),但在其他地方又換成了文鼎粗黑體。

這雖然不是多麼攸關生死的嚴重事件,但怎麼說也顯示了設計者的用心與否啊。

但最誇張的還不是這個,而是日前忠孝新生的站名全面改用文鼎黑體,而非原本的特明體。這相信也是捷運公司自行更改的,而沒有遵照捷運局的規定製作。

這個更換事件還在 ppt 的 MRT 版引起一陣討論,有人認為新的黑體很醜,有人認為不是字醜,而是太號放大之後破壞美感。這些都有道理,但最不理想的地方有兩個:第一個是沒有統一,整條路線或許只有忠孝新生的指標與別站不一樣。第二個是缺少了識別性:原本的站名是特明體與 Optima Bold 的組合,凸顯與其他區塊的不同,站名很容易辨認;但現在整個版面上都是字體大小差不多的黑體與 Helvetica,容易使人分不清處哪個是站名,哪個是終點站方向。

真的可以再用心一點

就算撇除字體作壞、不理想的字體選用、不統一的字體,也好歹可以在字文排版上表現出「設計之都」對於形象的重視,例如舒服的字距與行距,但是我們還是不難發現這些狀況:

最後還是要說,身為住在這個城市的人,其實我們也不想一直以嘲笑捷運系統的標誌設計為樂。只是身為市民,我們應該可以合理期待經營一個如此重要系統的主事者,可以更用心一點——畢竟這不只是有關形象,更有關於安全的大事情。

2013.03.14 補充

經由字型達人 But 解說,才知道原來明體筆畫歪斜實屬正常,是復古的特徵。舉凡日星鑄字行的宋體,或者是字遊工房復刻的築地初號明朝體都會有筆畫歪斜的現象,其目的應是為了讓字更穩重。 這裡要探討的問題只是捷運官方並沒有針對站牌明體頒佈嚴謹的站名明體製作標準,才會有風格不一,甚至出現瑕疵字的情況。