前言

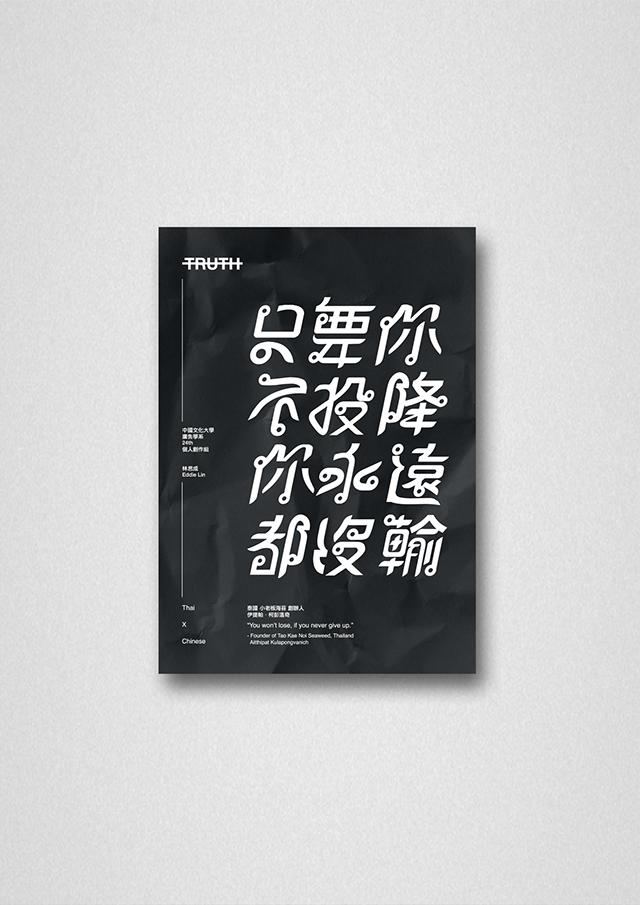

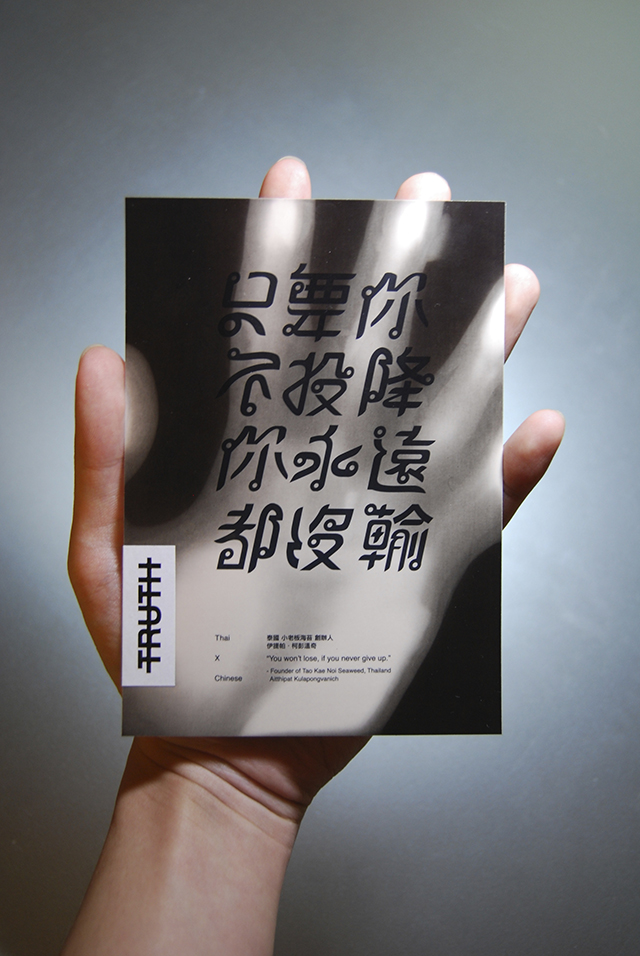

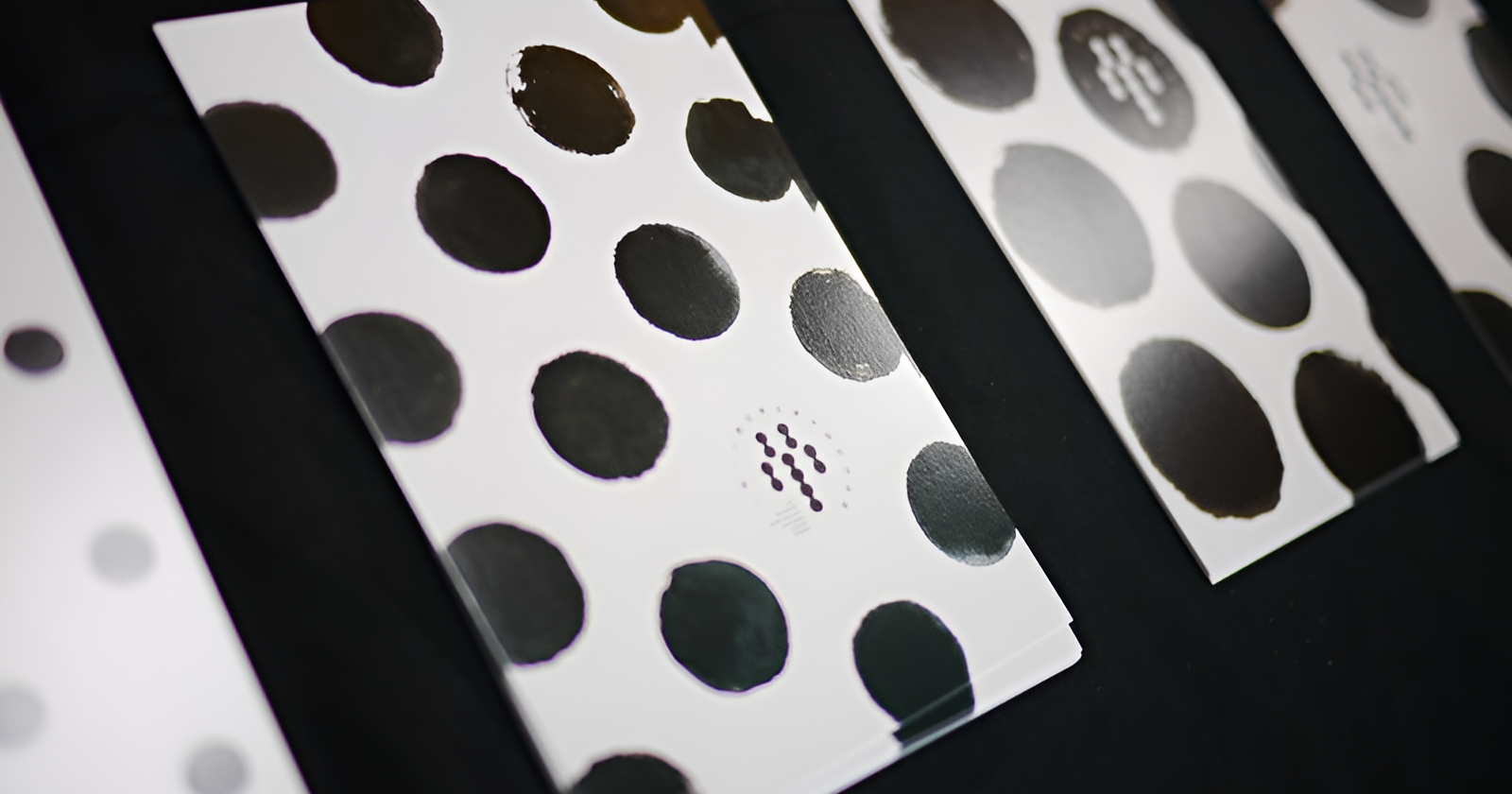

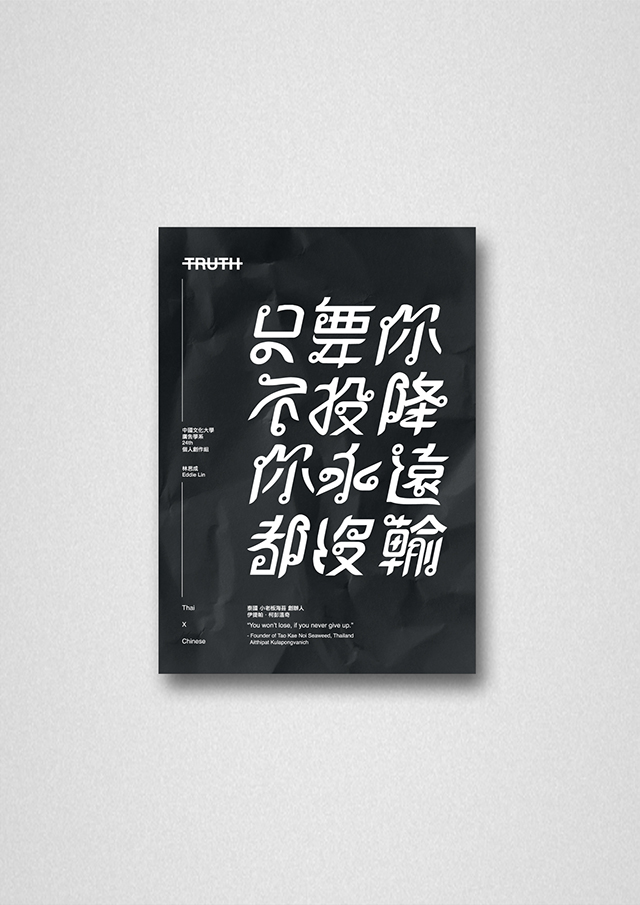

中國文化大學廣告系 24 屆畢業展中,林思成展出了 TRUTH 這套非常有趣的作品。這是一系列融合異國文字形構的中文設計字體,內容有關八個不同國家名人的錦句嘉言。而TRUTH 不僅是一般的平面作品,更是一個能夠互動的裝置:作品外層以感溫油墨印刷,乍看漆黑一片,但觸摸、感熱後,真正的內容便浮現出來。

這些語句很有智慧,是某種程度上的真道理;真道理必須自行摸索。此一深層內涵便與感溫印刷--觸摸的形式有所結合,這是 TRUTH 有趣的地方。

但不只是有趣,這個作品還有尚待探究的地方:這些文字的確是中文字體,大多能成功辨認是哪個字,有基本的易辨性(legibility);但同時,卻又能清楚意識這些字體擁有外文字的骨架與重要特徵。林思成在設計中如何兼顧基本的視認性,又融合異國文字的骨架?

以下帶來我們的專訪

Q:可否說明一下 logo 的設計?

logo 設計與這項作品的內容形式有關,內容就是這些名言,展現某種道理,所以是TRUTH,而中間那條線代表的是 cover,也呼應到感溫油墨,代表我們要主動探索,把真理上的 cover 拿走之後才能發現它。

Q:這項創作有什麼淵源或啟發?

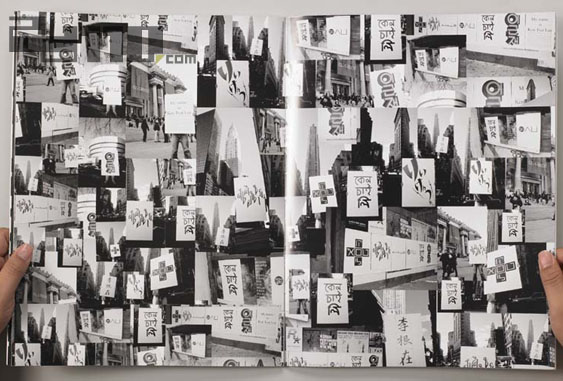

我本身對字體就很有興趣。像 Helvetica 紀錄片就讓我印象很深刻,因為沒想到一個字體原來有這麼多事情可以講。然後因為我們系也有開「字學」,所以本來就會有設計標準字的訓練,大學四年來都有很多作業可以實作。至於這個作品的概念是受到李根在的「我是李根在 李根在是台灣設計師,「我是李根在」系列作品創作於2003年的紐約,係將「李根在」讀音分別用多種語言拼寫出來,TRUTH 則是擷取其精神而創作。」啟發的。

Q:看起來要做這個作品不僅對外文字要有把握,也要了解中文字的結構、視覺平衡等細節才有辦法設計出來。你怎麼探索這些細微的事情?

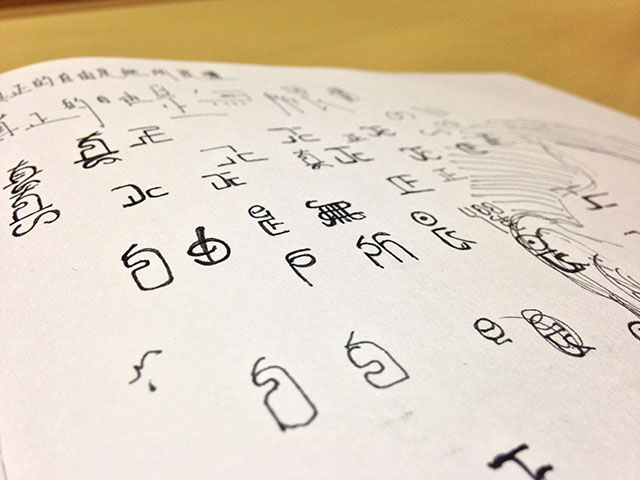

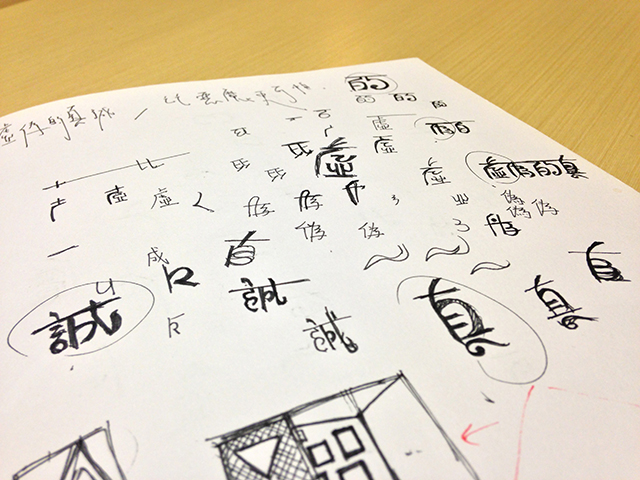

其實就是寫耶,我挑的每個句子都先用中文寫很多遍,寫到好像有感覺之後才試試看把字跟外文字母做結合。甚至還會拆解一個字,直到發現這個字最基本的結構是什麼。然後外文字母也是一樣,幾乎把每個字母都描過,找到他們的共同性,例如泰文就會有圓圈圈,緬甸文的特徵是圓形骨架,印度文上面會有連結起來的線……等等,然後嘗試把這些特性融入中文字裡。

Q:但為什麼要拆解中文字?

因為想知道怎麼簡化中文字。在設計的時候其實沒有辦法硬是把外文的骨架套到一個中文字上,中文筆劃太複雜了,簡化線條之後才比較容易結合外文字的特色。

Q:喔對!因為人在腦海裡對字會有一個模糊的印象,有些字寫法不一定對,但就是看得出是什麼字。

對啊,就像忘記字怎麼寫的時候隨便亂畫的「圖案」,或是抄筆記來不及的時候潦草的筆跡⋯⋯就是「完形」那種(概念)吧!

Q:也對,經你這麼一說,才發現作品上有許多簡化跟變形,但他們看起來又很合理。也就是說你必須了解中文字的某些規則才能簡化(卻也有道理),又要結合八種外文的形狀特性⋯⋯說到這裡我不禁好奇,中文的形狀大多是方塊,外文形狀不一定是方塊,有時似乎無法兼顧,你是怎麼取捨的?

其實我會比較偏向展現外文字母形狀,因為這比較呼應作品的精神。例如說緬甸文字有單一的符號,也有合在一起的符號(如下圖);單一的符號大多是圓形,還比較容易跟中文的方塊結合;但合在一起的符號就比較難了。在「真正的自由是無所畏懼」裡的「的」,用中文的標準來看就比其他字的字幅還寬。我覺得這算是一種巧思吧,因為要呈現緬甸文的特性,也比較符合主題的精神。

Q:嗯,有些字體看得出來是有用網格做出來的,非常工整,而且有一致的筆劃風格,寫法也比較緊湊;另一些好像比較隨意,其中有些字也不一樣大。

沒錯,這其實都有取捨。泰文字母跟中文一樣也是一個一個,分開的,所以可以用網格做,但比如阿拉伯文、印度文,都是連在一起的,後來就發現無法用網格,用了反倒侷限字的表現能力。所以我後來都沒有用網格了。喔,而且像阿拉伯文我是採用他們比較現代的字體寫法,結構區分得比較清楚,才有辦法融合到中文的骨架。

上圖來自omniglot

Q:話說回來,你是怎麼把外文的筆劃融合到中文字裡的?

就像前面說的,是找到個別外文字的共性,例如泰文就是有許多圓圈,所以我就把這些圓圈做進線條裡面;而且線條為了要呼應圓圈的柔和感,也有許多彎曲的設計;而又像印度文的特徵是上面有條線連在一起,然後筆劃造型(線條的開頭、曲線部分)又有楔筆的痕跡⋯⋯大致上就是把這些觀察到的特性融入到中文的筆劃上。但因為中文的筆劃複雜,不一定可以用外文字母簡單的筆劃表現,所以要適度的簡化。不過我沒辦法說出一個規則,因為這畢竟是創作,是自己慢慢試驗出來的。

後記

林思成坦承這項設計也還有需要改進的地方。他自己認為的遺珠就是希伯來文。

希伯來文的線條實在太過簡化了,以致於難以與中文字匹配而又保有希伯來文特色。如果說這系列作品是落在外文字與中文的光譜上,那麼這件作品的確較其他作品還要更靠近中文一些,能看出外文字的特色較少。(然而,我們覺得他盡力了,因為在線條的曲線、起筆上已經表現出理想的希伯來文特性。)

後來我們也討論到,這種設計事實上相當實用,就有如413字型松 Joe 提到的外文字體匹配概念。拿電影海報來說,有時外語片海報的標準字是以相當有特色的外文字體呈現,但翻譯成中文時,若未經特別設計,就難以呈現原有的質感。這種時候,就會特別需要這種混合了外文字體風格的中文文字設計。而 TRUTH 不僅是作為林思成意念的表達,也是一項匹配文字的實作。

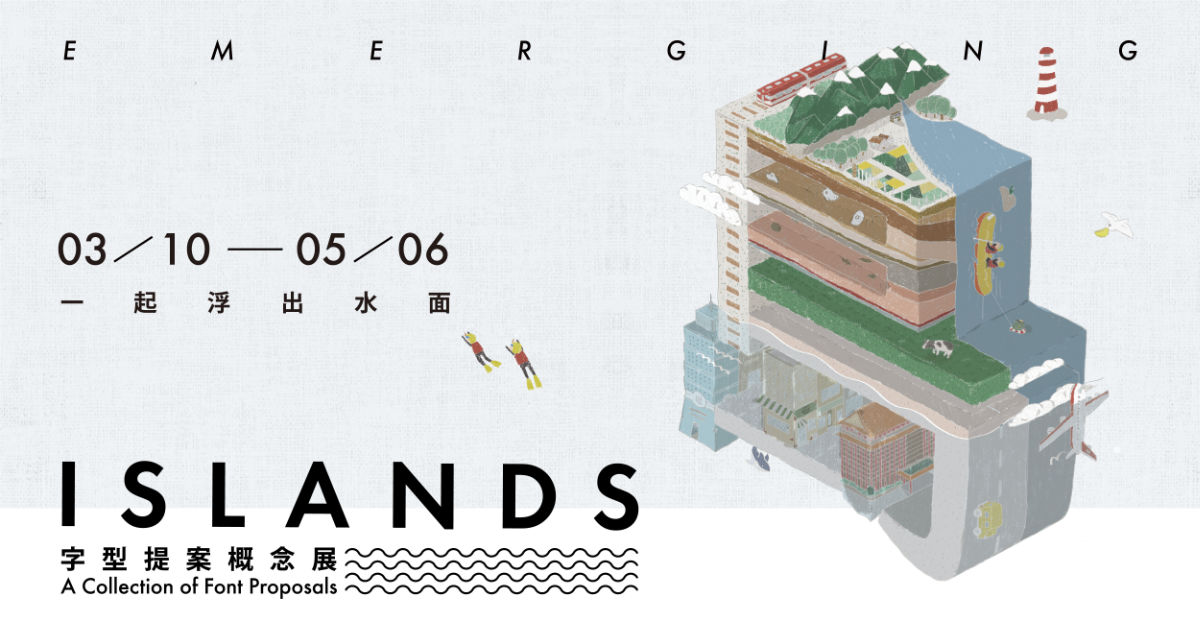

最後,TRUTH 一作在413字型松也有展出,但這不是它的最後一場展演。目前這系列作品在剝皮寮舉辦續展。有興趣的朋友可以去看一看這系列別具巧思的創作,也給新生代的設計師一些鼓勵。詳細資訊如下:

中國文化大學廣告系第三屆師生聯展《老生薑》

展 出 地 點:剝皮寮展演廳(靠近龍山寺捷運站)

展 出 時 間:4/16 – 5/5 9:00~18:00(周一休館)

開 幕 典 禮:4/20(六)