愛用各種字體的你,有沒有困擾過這個問題呢?

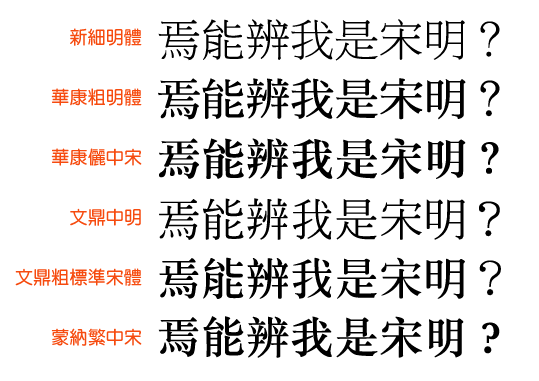

這些市面上常見的字體,有的叫「宋體」有的叫「明體」,不過仔細一看,要明確分類明體跟宋體,還真不簡單。縱然各家字體造型都有各自的特色,但兩者都有較粗的豎筆,較細的橫筆,更明顯的橫筆收筆處都有個三角形突起。到底,宋體跟明體的差別在哪裡呢?

這是一篇認真文,所以要來認真一下了。首先來查看看教育部國語辭典簡編本怎麼說⋯⋯

【宋體字】

宋代刻書字體。由於字形方正,橫細直粗,後世遂用作印刷字體。亦稱為「老宋體」。

結果,竟然查不到「明體」!真是太辜負全台廣大兩千萬新細明體粉絲了!這下叫新細明體情何以堪呢?

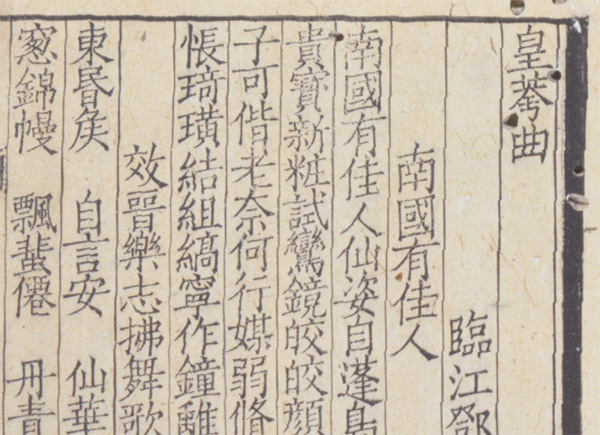

不過至少這段說明帶出了重要的關鍵:「宋代刻書字體」。那只好讓我們考古一下,從宋代刻本來尋找答案了。

國中有好好念過中國史的好學生都知道,宋朝是個印刷術大盛行的時代,雕版大量製作,甚至畢昇還發明了活版。讀書人可以便宜買到四書五經,使得市井小民也可以透過科舉翻身,有道是十年魯蛇無人問,一舉成名天下知。甚至印刷鈔票印上癮,印到惡性通貨膨脹而亡國的,也是宋朝。

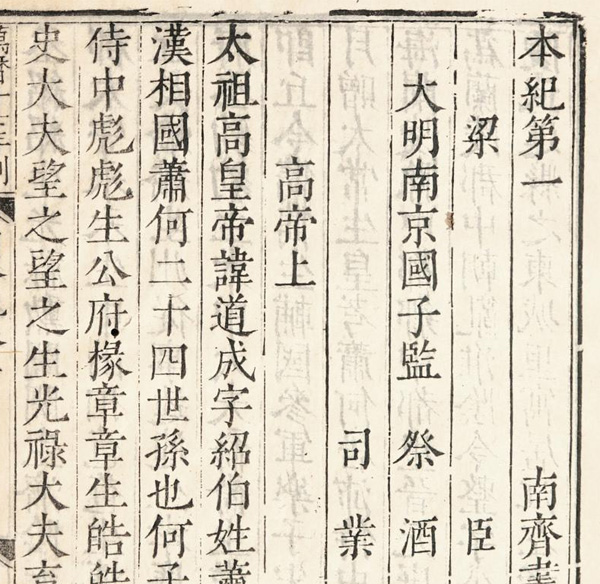

這是宋朝臨江刊本《南宋群賢小集》的一頁,奇怪,怎麼似乎找不到熟悉的三角形呢?教育部辭典編審委員是不是該踹共一下!

這是明朝南京國子監《南齊書》的一頁,噢,親愛的三角形出現了!

隨著印刷的需要愈來愈高,刻書工也進而在工作之中找到盡量快速的雕刻方式。最早期唐末宋初的刻版,是直接手寫楷書刻成凸版的。後來為了簡便化,工匠們練就直接徒手雕刻的技藝,為了容易雕刻,筆畫也愈趨方正。在幾百年的進化,直到明朝,現今看到文字造型才算是真正成形了。

然而對於中國民間來說,這個變化是緩慢的,尤其是「印刷盛行於宋代」的印象深刻,所以不知怎地「宋體」的稱呼就漸漸定著下來了。 其實呢,咱們古代讀書人也不是省油的燈,其實還是很清楚這檔事的:

「古書俱係能書之士,各隨其字體書之,無所謂宋字也。明季始有書工,專寫膚廓字樣,謂之宋體,庸劣不堪。」—— 清‧錢大鏞《明文在》

就像松露巧克力裡沒松露,抽長壽菸也不會長壽一樣,見山不是山的事情太多了。明知道是明朝的書工搞的鬼,偏要說是宋體,見怪不怪也就算了。

「此後刻書,凡方體稱宋體字,楷書均稱軟字。」——清‧康熙《文獻通考》序

唉呀,原來是皇上開了金口就是要叫他宋體,那還真是沒辦法了。奴才遵命,喳。畢竟那個時代敢跟皇上唱反調,不是把老臣院長鬥下台就能了事的,一不小心人家都來握手了頭可能都給被砍了。(抖)

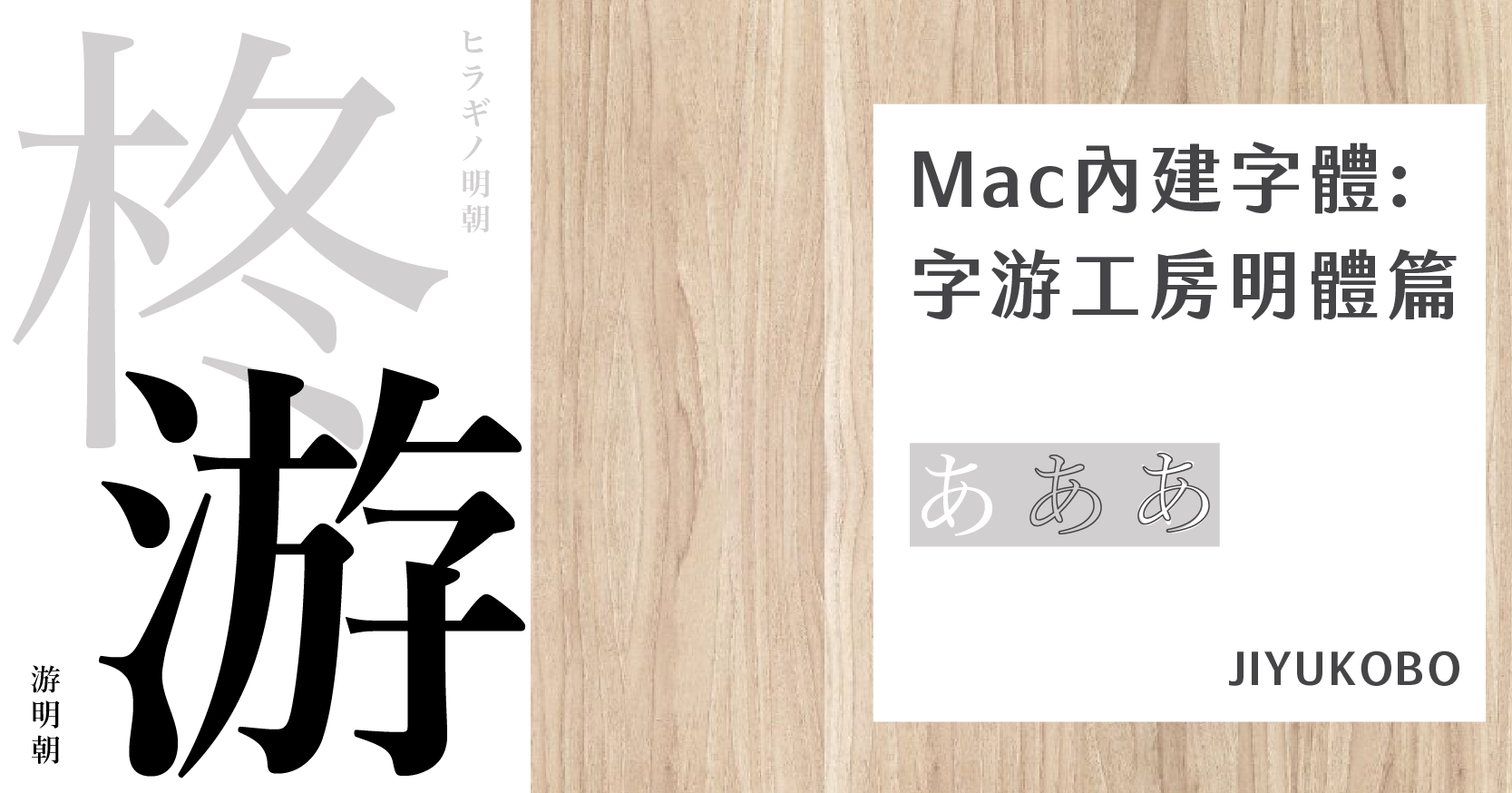

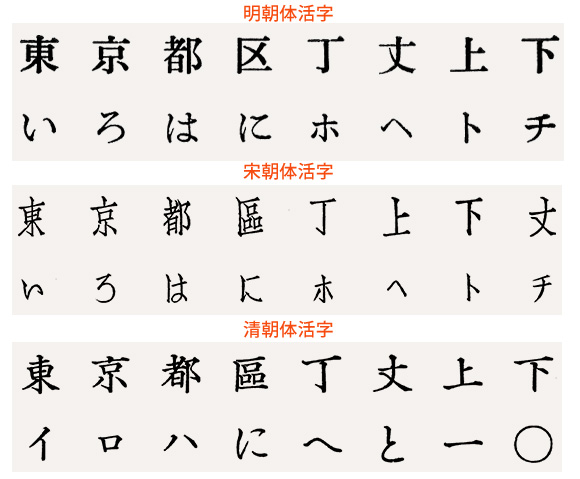

不過遠在海外的日本人不用怕死亡之握,就比較能理論性看這些名詞。日本逐漸形成另一個較有考證的分類體系:這種方方正正帶有三角形的稱為「明朝體」、楷中帶有方正比較像真正宋刻本的稱為「宋朝體」,甚至還將清朝時盛行的雕刻楷體稱為「清朝體」。

另一方面,台港中三地,官方的稱呼也許是基於某種民族自尊,或是對於傳統的尊重,再不然就是屈服於康熙的淫威(怪不得康熙字典體紅成這樣!),死守著「宋體」的名稱。

但事情有一點複雜,因為台灣在照相排版的時代(話說似乎很多讀者不清楚什麼叫作照相排版,希望我有時間可以來寫一篇),向日本引進照相排版技術,而同時也一併引進了照相排版字型。所以日本各家的「石井明朝體」、「本蘭明朝體」、「岩田明朝體」等名稱,也一併偷偷進入了台灣市場。雖然「朝」字不知不覺被鬼隱了,但「明體」一詞也就這樣逐漸滲透在台灣市場裡了。

結果,最上面那幾個字體,除了教育部標準宋體為了維護中國文化,堅持用宋體名稱以外,凡淵源台灣的都叫明體,而淵源中、港的稱為宋體多(蒙納宋是香港產品,儷宋也是源自香港再轉手給華康的產品)。

到頭來,名稱就是個文化問題而已,明體跟宋體都一樣,無論稱呼哪一個,意義是一樣的。這是我的基本見解。