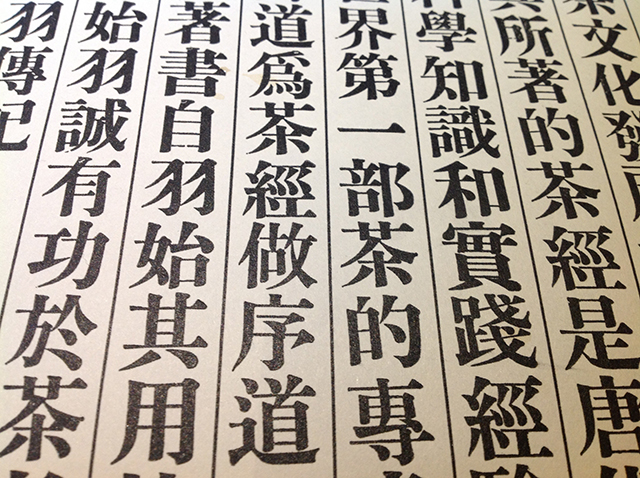

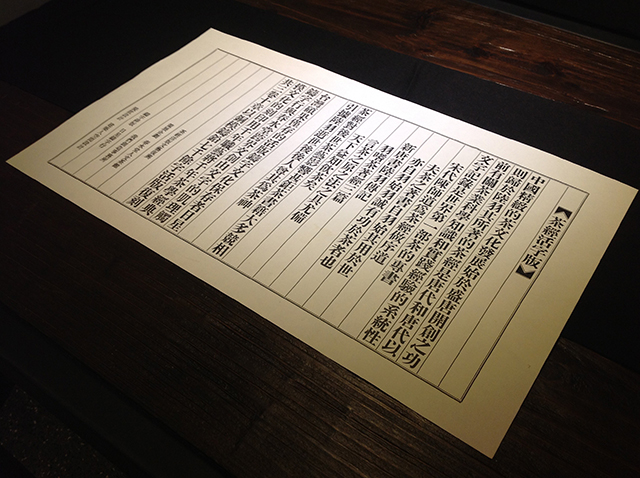

2013 年 8 月 15 號,誠品松山菸廠店開幕。茶飲品牌春水堂為它們的新店面裝設了一牆不尋常的佈置:由上千個「鉛字」排成的陸羽《茶經》,是為「茶經活字版」。承製這面活字版的是日星鑄字行,台灣碩果僅存的活版印刷廠。

這塊活字版上面的字體,就是一般稱為「宋體」或「明體」的印刷字體。乍看下不易發現它與今日電腦字體的差別,但隱約有種古樸質感。

宋體演進小史

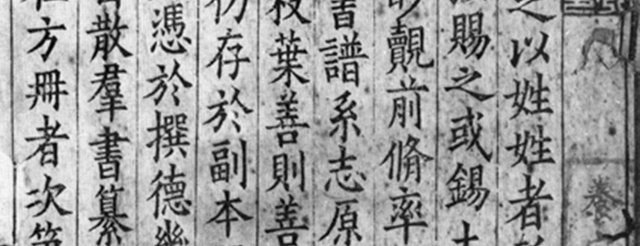

宋體發基於宋朝,是中文脫離軟筆書寫,進入刀筆刻書的印刷字體,經過極為漫長的發展演變,到了明朝定型為今天我們所見到的「橫細豎粗」、「方方正正」、「橫筆尾端有頓點」的印刷字型。誠如下列圖片所示,這個字體有一套發展脈絡。

從外貌看來,「茶經活字版」使用的「日星初號宋體」已是一款造形上相當「現代」的宋體。

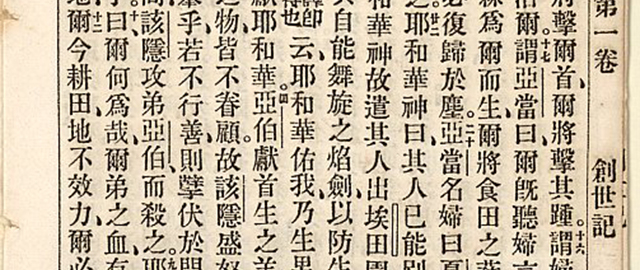

我們可以發現前面幾張圖都很古拙,而且還有一點點楷書樣,有些還有康熙字典體的「老宋」感。但是,最後一張圖,1862 年上海美華書局《舊約聖經》宋體,已經很像我們今日所見的樣子了:變得比之前的字都還要工整、齊一、規格化。這就是受到歐洲尺規造字技術的影響:用雲規、網格等工具畫出字體。[註]尺規與網格之於歐文字體設計的影響請見 The Type〈從神話走向理性:羅馬字形的模數化重構〉

而這套字體後來被送到日本,作為日本明朝體鉛活字的基礎:築地明朝體、岩田明朝體、秀英體,都跟這套美華書局的宋體有血緣關係。而日星鑄字行的宋體看起來相貌標緻、結構穩重,應也在這些子孫的一員,這個我們接下來慢慢探究。

在印刷史上,這種樣式已是數位科技前最終極的形態了,是演化相當成熟的印刷工藝與字體。但是若從台灣目前各個電腦字型公司生產的數位宋體來看,這套日星宋體的風格又顯得復古許多,而且市面上已經找不到了。

這也意味從1988年,台灣主流字型公司開始生產數位繁體中文字型以來,並未傳承既有的文化資產。

有什麼不一樣?

或許有很多人看到這塊活版印出的字體時,會不禁納悶:「這種字體跟今天電腦裡看到的那些,有什麼不一樣?」

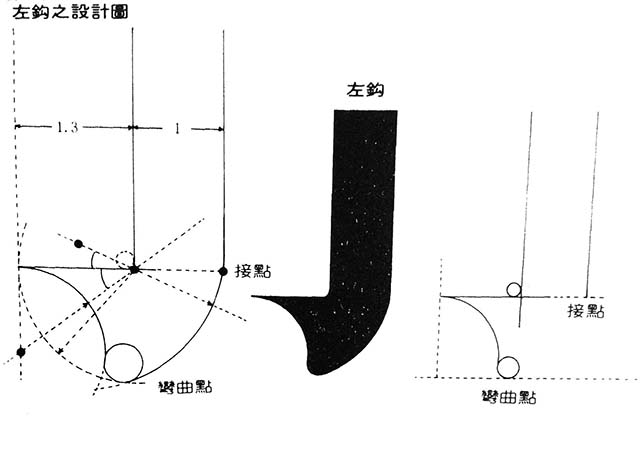

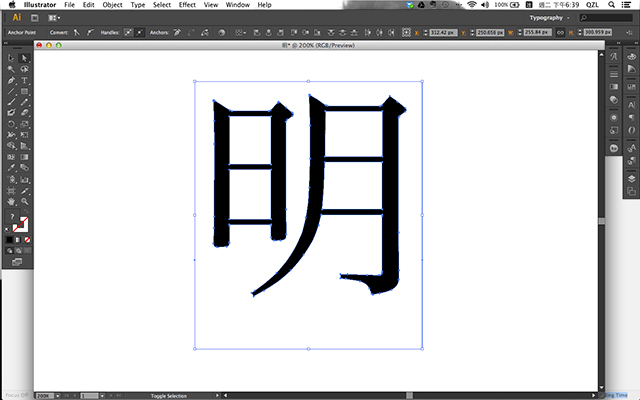

我會這麼說:數位工具達到了人類前所未及的精確程度。數位工具可以幫助字體設計者清楚規範完全一致的筆畫風格。不論是圓弧的角度、切線的斜度、撇捺的彎曲度,都可以用貝茲曲線畫出來,並且可以複製出一模一樣的筆畫,套用在有相同筆畫的字上。

這種極度精確的計算能力只有電腦能夠做到。這在即便是已經有尺規作圖的年代,也是無法企及的。如果用手繪,畫兩次的結果很難一致。尤其是線條收尾,圓弧曲線的角度很難畫成一模一樣的(天啊,連手繪都這麼難,那用刻的到底要怎麼辦?)。但是在向量繪圖軟體上,我只要做好一道豎筆,就可以複製它,微調後就可以用在下一個字上頭,所以筆畫當然細節都可能完全一樣。

精確正是數位字體的特長,但也可能是其短處。例如,過度追求精確(或者追求制作的速度與效率),而忽略了漢字本身的美感,很大一部分其實來自「同一框架中的變化」。

不精確的生命與活力

有生命的東西是不可能這麼完美而齊一的。它勢必會有個性。這是傳統字體與數位字體很根本上的差異,也是所謂生命力的來源。

其實我想,大家不是完全看不出來,畢竟這套字的「氣場」還是很不一樣。大家應該是覺得好像有哪裡不一樣,但說不出所以然。這就要用圖片來解釋一下:數位明朝體的代表「小塚明朝」與「日星鑄字行初號宋體」有什麼差別?

我們可以發現,小塚明體非常的規範化,所有的筆畫細節都是統一的,這正是數位工具最大的優勢之一。但日星初號宋體存在很多不一樣的細節。有些是受到當時技術、製程限制,難以一致,而有些則不是這麼回事。

很有趣的是,執行復刻任務時,日星的張老板是用向量繪圖軟體復刻的。也就是說,如果他願意,憑他的經驗,他可以把所有筆畫的細節調成一模一樣的。但顯然,張老板刻意的讓字的細節不一致。為什麼?

根據張老板的說法,活字的可貴在於「生命力」,而數位化的字體則是過於齊一,不像以前的字體富有變化、個性。但詳細來說,生命力到底是什麼意思呢?

張老板是這麼說的:他注意到日星既有的這些字體充滿韻律感。我們可以看到古人寫書法,同樣是橫筆、同樣是點,但在不同的字上,細節會有所變化。原因正是因為中文字不是方塊字,而是一幅幅形狀各異的圖畫,需要用靈活多變的方式達到不同字的平衡感。整個字帖看上去充滿動感。這跟標楷體的僵硬就是不一樣。

但是宋體本來就是用刀子刻出來的,是硬的東西,要怎麼表現韻律感呢?其實傳統中文的印刷行業以書法為師,書法的筆畫造形深深影響宋體,但宋體卻因為是印刷用字,基於好刻、好讀的需要,不適合將書法造形所體現的韻律感照樣複製過來,但刻書工匠還是想盡辦法讓宋體盡量保有靈動的造形。

例如櫟字,我們可以發現「樂」左方的「ㄠ」沒有出頭,右方的「ㄠ」卻有。這用數位角度看,就是不精確,或者說是「古拙」。但張老板認為,這才能體現漢字的韻律感:「櫟」左方的「木」偏旁已經有了一個出頭,最右的「ㄠ」也有出頭,若中間的「ㄠ」也做一樣的細節,那就會變得單調了。

例如櫟字,我們可以發現「樂」左方的「ㄠ」沒有出頭,右方的「ㄠ」卻有。這用數位角度看,就是不精確,或者說是「古拙」。但張老板認為,這才能體現漢字的韻律感:「櫟」左方的「木」偏旁已經有了一個出頭,最右的「ㄠ」也有出頭,若中間的「ㄠ」也做一樣的細節,那就會變得單調了。

另外,這個做法也將楷書的氣韻融進宋體的骨架中,例如有腰身的豎筆,下盤穩,帶來穩重可靠的感覺。筆畫收尾也是具有書法水滴造形的溫潤,橫筆起頭有些也是楷書化的。根據張老板,這種設計其實會讓墨顯得更為銳利清晰,較圓型、平頭起筆是不同的感覺。(這真的是只有職人才會知道的秘傳技啊⋯⋯)

相較於楷書,宋體是一個「程式」化的字體(程式在中文的本意就是標準、規範),但張老板希望的是,可以在一定的規範框架中,依每個字的差異,調整筆畫樣式,讓字體在「共性」裡求取「差異」。傳統的造字信念是:字如同人——雖然在同一個文化與環境中成長,但還是保有差異性,也就有了生命力。這也是張老闆一直堅持的。

「在相同的形態中表現單字本身的獨特性,是漢字生命力的來源。」——日星鑄字行老闆張介冠

但因為每個字都必須特別處理,其目的不是創造新的數位字體,而是將字體原本的面貌完整保留下來,這是一項辛苦的志業。

我們可以學到什麼?

所以當下次您造訪日星鑄字行,或是到松菸誠品三樓春水堂、秋山堂逛逛時,不妨仔細欣賞這些字體,因為在今天這些都是非常難能可貴的文化資產。

最近的中文字體設計界開始檢討自從 19 世紀以來的西方理性、精確(一公釐的精確),是不是讓原本靈動的中文字「靜」了下來,尤其宋體字到了數位時代更為精確:影響目前數位宋體風格的本蘭細明朝體與它的私生子參考它制作的「新細明體」,看起來堪稱優雅,但卻更安靜、更沒有表情了。

我們是不是可以從活字學到一些事情,讓目前的數位中文字體「活」起來呢?

參考資料

- 宋朝體與明朝體的流變——漢字字體歷史——Type is Beautiful

- 《姓解》圖片來源:wikimedia commons

- 《群賢小集》圖片來源:故宮博物院

- 《宋名家詞》圖片來源:數位典藏與數位學習聯合目錄

- 《舊約聖經》圖片來源:National Library of Australia

特別感謝日星鑄字行老闆張介冠先生接受訪問