本篇文章基於信黑體作者柯熾堅老師在「黑與白的饗宴五:中西字體設計的匯流」的演講重點整理之,也另加補充。

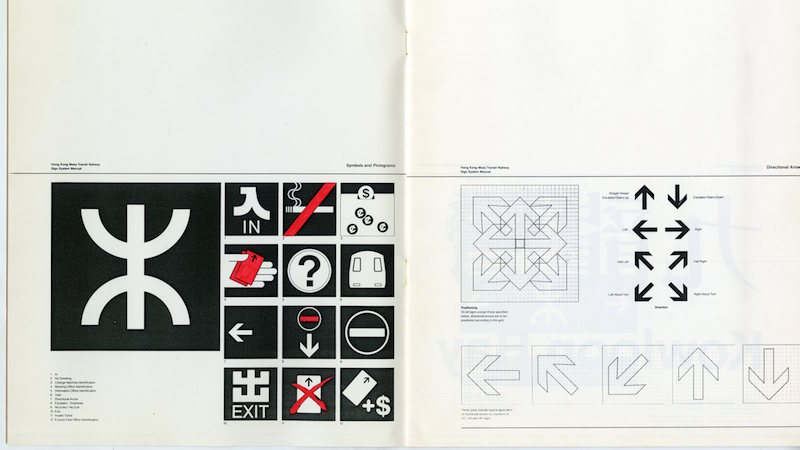

glyph font? 漢字?

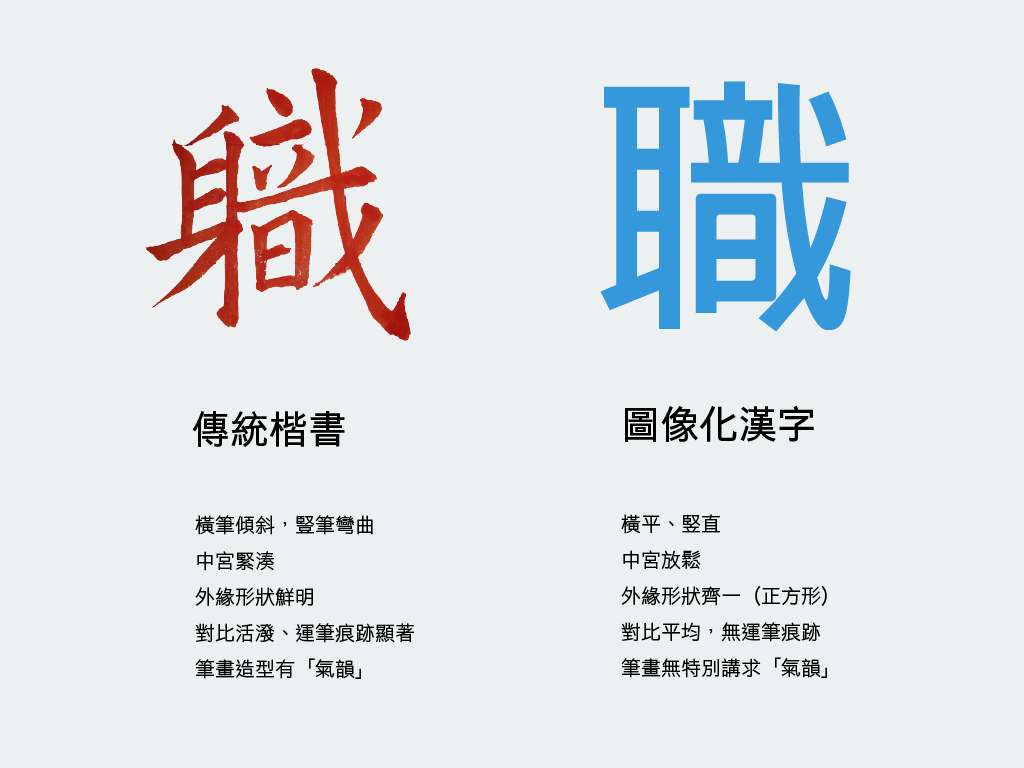

柯熾堅老師提出了這樣的觀點:近年來的字體設計,尤其是黑體設計,有個重大的趨勢——越來越圖像化。圖像化的字體在設計時,並不特別回溯「漢字是什麼」的問題本質。雖然在外形上,我們仍然看得出它是一個漢字,但在細節上卻不加以考慮漢字筆劃與結構的特色,趨近更純粹的圖像構成。

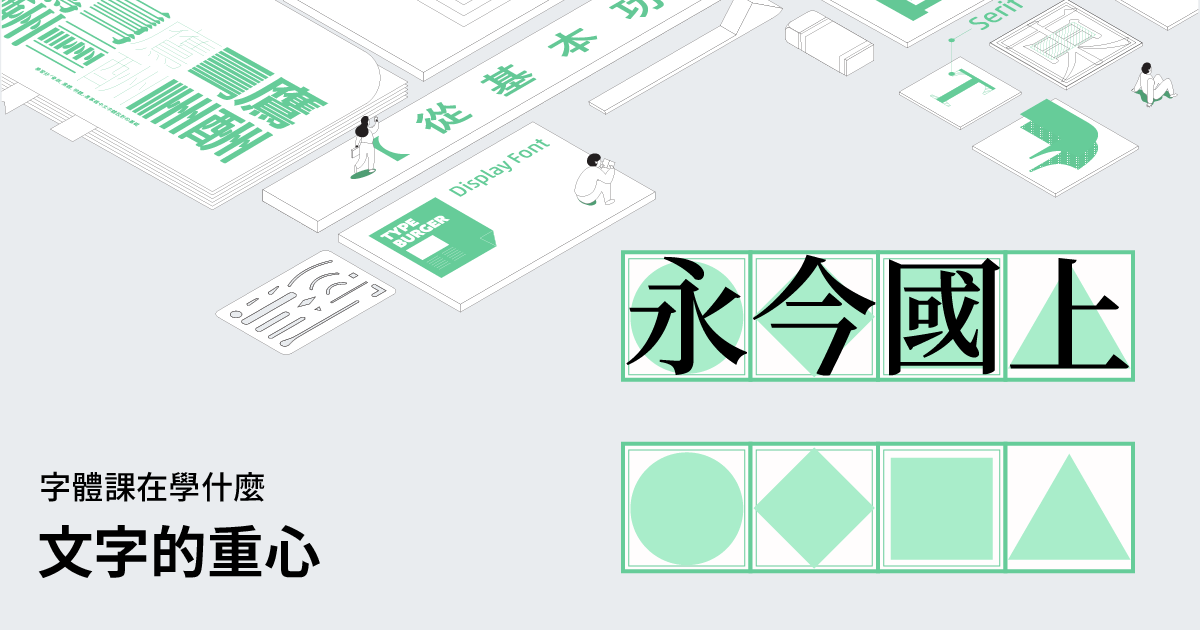

也可以說,「漢字」並不等於純粹的抽象線條構成;「撇」不是一個純粹向左彎的線條;「點」也不是一個傾斜的長方形;漢字的形狀也並非我們以為的「方塊字」,相反的,漢字有很多種形狀:三角形、倒三角形、扁長方形、菱形等等;而圖像化的字會儘量讓每個字看起來像是正方形。

漢字是什麼樣子的?

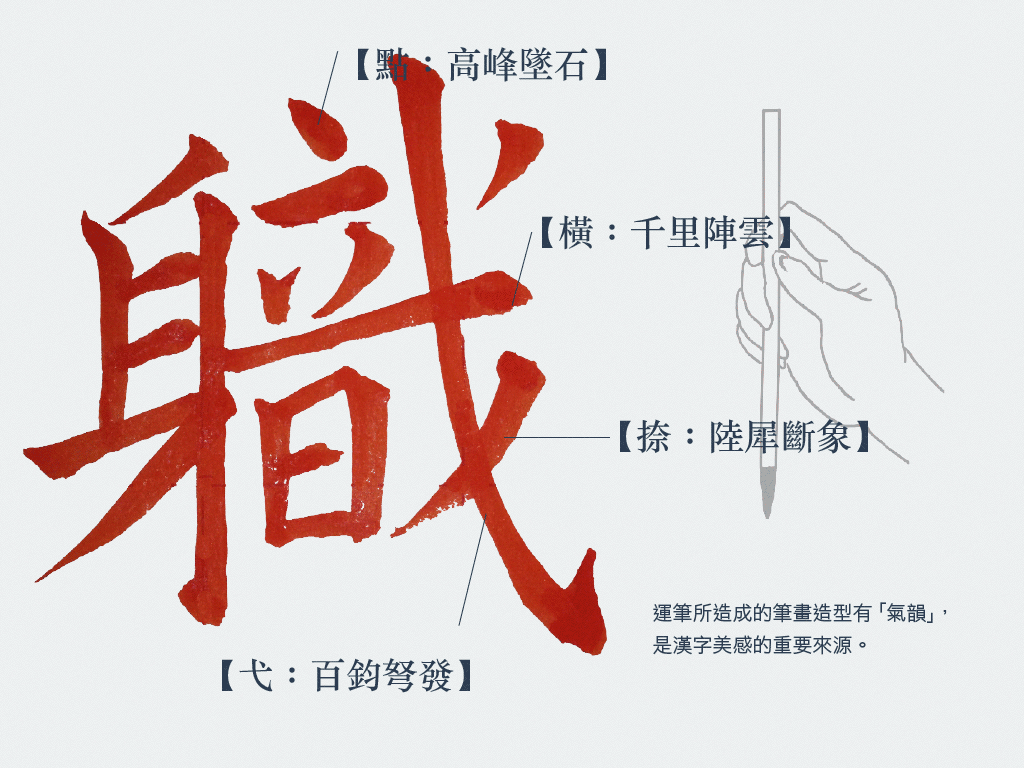

同上所述,這裡的「漢字」並非一般的字符概念,它指中文字在造型上的特殊性,特別是回溯中國楷書書法傳統所能發現的美感,具體來說像是結構上的「中宮緊收」與運筆時所流露的「書法氣韻」。

結構上,唐楷美學講究字體的結實美感。「中宮緊收」是很重要的特徵。然而,中宮並不是相當具體的標準。顧名思義,它講的是九宮格中間那一格,所以叫「中宮」。但是我們不能夠以「對準中間那一格」或者「從中心點放射」這樣的直觀概念來理解中宮,它不像西文字體有許多線條可以對準,畢竟中文字體筆畫的方向與角度非常多樣,都牽動微妙的視覺平衡感。中宮指的是一種抽象的感覺:漢字的結實程度。中宮緊收是一種往中心靠緊的感覺。

中宮:漢字的結實程度

唐楷書的特徵便是如此:中宮緊收,讓外圍的輪廓非常明顯,幾乎每個字都有獨特的輪廓。就美感上來說,這種「向外放」的形態讓字有氣勢;就功能上來說,輪廓明顯,有助於字體的辨認。

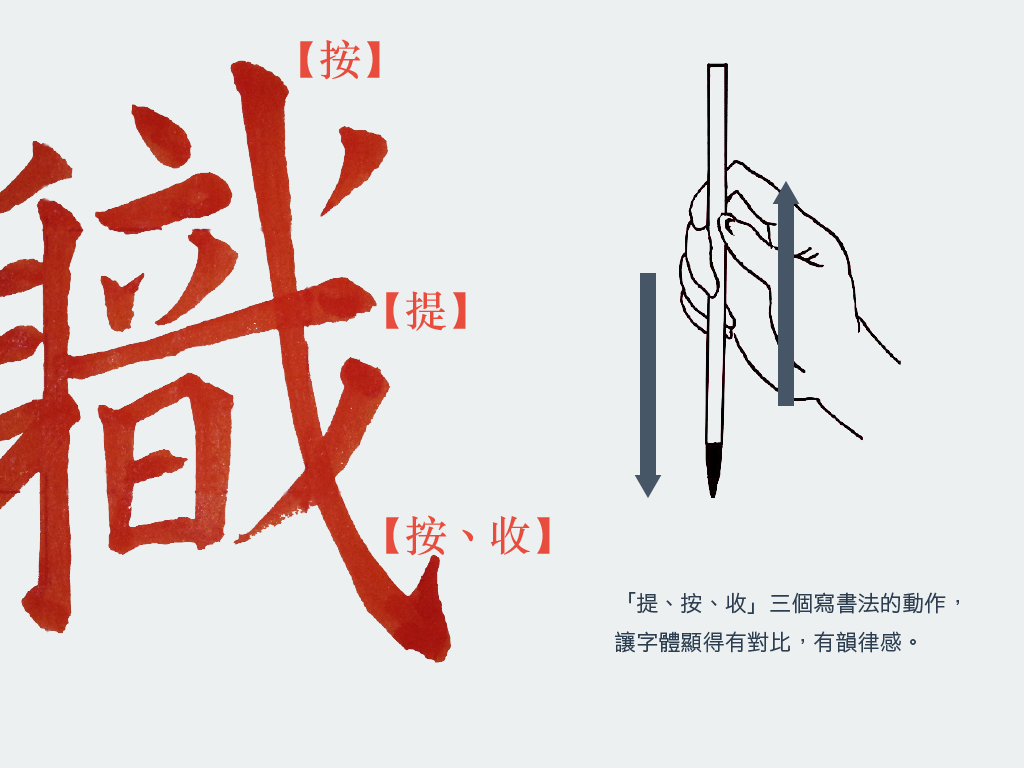

除了就「結構」而論的中宮,書法的線條、骨肉生動活潑,具有運筆的「氣韻」,也是漢字美學的重點。氣韻聽起來很抽象,但對練習寫書法的人而言,可能就不會抽象了吧:

楷書書法的美感,很大一部份來自運筆「逆、頓、提、按、迴、壓、轉、收」等動作造成的線條形態以及張力對比。毛筆寫出來的字會因為施力的收放、快慢而形成特定的造型,書寫者呼吸的輕重也會影響筆劃份量的輕重。這就是「運筆」。就像中國魏晉的《筆陣圖》以具象的概念形容文字線條抽象的力道:弋字勾向字體外緣突出,其力道如同「百鈞弩發」(沈重的大弓即將拉到張力的臨界點,準備射出)那樣,給予人清勁有力的感覺。

漢字的質感在運筆的過程中成型

印刷體漢字

唐楷書之後,漢字並沒有停止發展。漢字字體仍然不斷演進。宋朝刻書工匠嘗試將唐楷書美感複製到雕版印刷上;但是泥版、木板與刀具實在很難重現紙筆的靈活;有許多手寫特有的韻律感必須在這種硬質地的媒材上捨棄。印刷體漢字就是一種在媒材限制之下所發展的,新的漢字形態。在印刷體漢字中,為了要符合大量印刷的工程需求,在字體製作上有許多限制。例如,每個字都要儘量在有限的空間裡佈局,形狀越來越單一化,成為一個方形,而不似原本的手寫楷書體可以有相當戲劇化的佈局差異。

以明朝體來說,橫筆的形態已幾近固定:細橫線尾端有個朝上的三角形。但是,刻字工匠在刻字時仍會回溯書法運筆的律動,在「撇」、「捺」、「點」、「勾」等部件上表現「運筆」之下產生的字體個性;也就是說,即便是規範化的印刷字體,也可以流露「書法氣韻」。

值得注意的是,即便是變化已經不大的「橫」、「豎」,其造型也可能有書法根源。就像已故的中國書法家啟功所說,漢字書法並不是「橫平竪直」,而是「橫斜豎歪」。如果把筆劃寫得又平又直,那字就顯得很死。這不僅可用於書法,也可拿來思考印刷體。明體字的橫筆尾端有個向上的三角形(而不是向下的三角形),於是讓線條有了往上昇的視覺暗示;豎筆通常做成有傾斜切角的形狀,也是為了讓線條看起來有歪斜的律動感。

漢字的符號化

如果說追求書法氣韻是回溯傳統,那麼漢字的符號化可以說是現代主義開啟的,對於西方的借鏡與移植。中村征宏 1975 年設計的ゴナ家族是明顯的例子。70 年代是 Helvetica 盛行的年代。Helvetica 在當時,被認為是無色無味的,適用在任何情境下的字體,不需要任何文化背景都可以接受,只作為純粹的資訊載體。很大一部份的原因是 Helvetica 在各種切角上都是平的。平穩的線條帶來的提示便是一種中性的感受。

中村征宏的ゴナ以 Helvetica 的感覺為基礎,轉譯了 Helvetica 無色無味的中性,並且發展了具有 8 個不同粗細的字體家族。ゴナ是第一個完全沒有喇叭口、完全沒有襯線的黑體。現在我們使用的很多黑體、圓體,基本上都受到 ゴナ 的影響。

這種漸漸圖像化的字體,中宮放鬆,重心放低,線條造型並不特別考量傳統漢字的美感,較為幾何,並不顯現張力對比。然而我們在此並無意分區分高下,兩方都有各自的設計考量,也都有各自適合應用的所在。

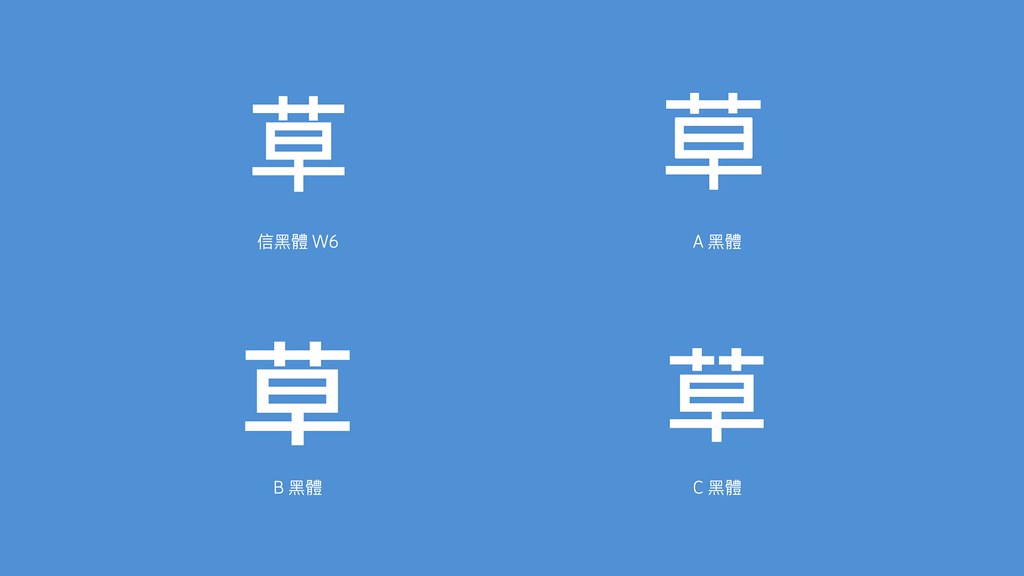

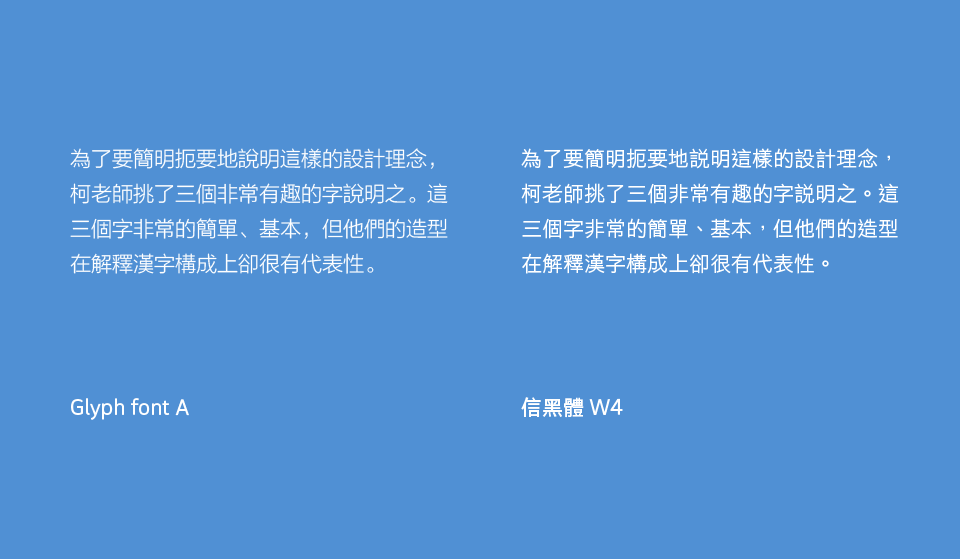

漢字有獨特的美學,例如中宮緊收、重心偏高,筆畫造型具有所謂的書法氣韻;glyph font 吸取了 70 年代以來受 Helvetica 的中性、國際化風格所影響,以一般的幾何線條構成漢字、中宮放鬆、重心降低,讓整體造型更圖像化、抽象化。柯熾堅老師設計的信黑體在字體結構與筆劃造型上有許多向「漢字」借鏡之處。為了要簡明扼要地說明這樣的設計理念,柯老師挑了三個非常有趣的字說明之。這三個字非常的簡單、基本,但他們的造型在解釋漢字構成上卻很有代表性。這三個字就是「三」、「月」、「草」。

為什麼「三月草」有代表性?

以「三」為例:傳統楷書體在描寫的時候,不會把每個筆劃寫得一樣長。通常「三」的中橫最短,上橫其次,下橫最長;讓字體形成一種有腰身的感覺;而且在佈局上,三道筆劃之間的距離並不均等,通常會形成「上緊下鬆」的格局。如此一來,漢字的個性就被凸顯出來了,與純粹的三道橫線產生區別,例如信黑體本身的設計。近年來流行的漢字設計中宮較鬆,但基本上還是會將中間的橫劃收窄,以方便「三」與三道橫線產生區隔。

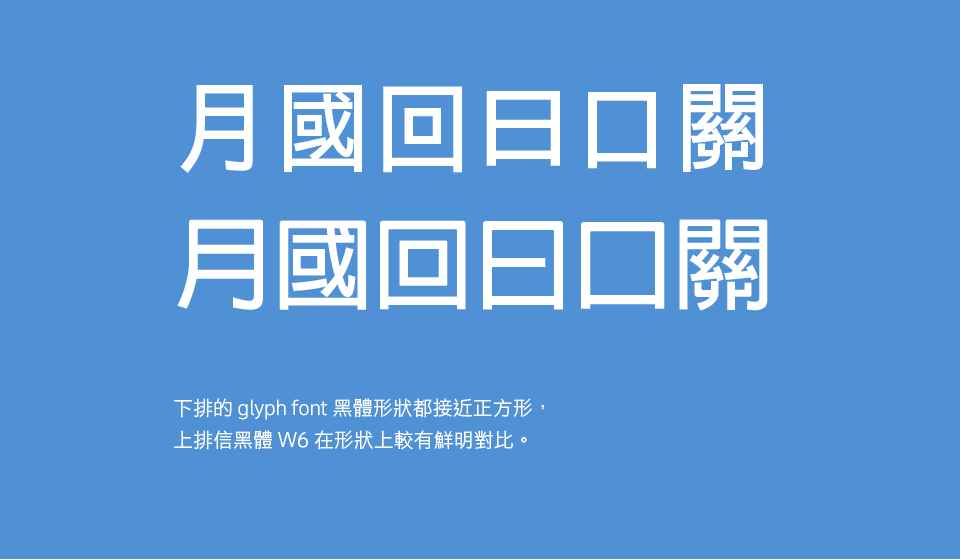

就「月」而言,漢字不全然是很常聽到的「方塊字」;印刷體漢字在設計的時候,的確要在一個方框中滿足佈局,但漢字仍然有不同的形狀,例如「月」,就是一個長方形的字。人眼依照字的大致外形、輪廓來辨認。傳統漢字中宮緊收,讓邊緣輪廓甚為凸顯,有助於辨認字體。近年流行的圖像化漢字中宮放鬆,傾向以正方形設計每個單字的佈局,而信黑體採取的設計方式是回顧漢字的傳統,保留了「月」本來的外形。如此一來,就將「月」字與其它漢字區隔開來。

「草」字則能解釋楷書體漢字美學裡的中宮緊收、重心偏上的字體形態。在其他的 glyph font 中,「草」字中間的部件仍然要滿足正方形的佈局,重心也略微下降;信黑體 W6 「草」的中間部件則展現中宮的橫向緊縮,凸顯「草」字上中下三個部件形態的差異,字體的輪廓就這麼展現出來。

閱讀效果

近年來,UD 黑體(重功能性、適用於指標、螢幕等情境的黑體)的設計理論是中宮放鬆,並且將字體儘量的填滿字面框。但信黑體在這一個設計趨勢下採取了幾乎相反的設計策略:中宮緊收,讓偏向方正佈局的漢字印刷體適度保有單字的特殊造型,而不致打亂閱讀的順暢。而或許你可以透過下面這張圖加以比較兩種字體的閱讀效果。其中,信黑體因為結構與佈局的特殊設計,讓它的字體外緣比其他 glyph font 還要更突出一些。

@2x.png)