這是 justfont 在 hahow 好學校開設的「伸縮自如的字體課」精華節錄。

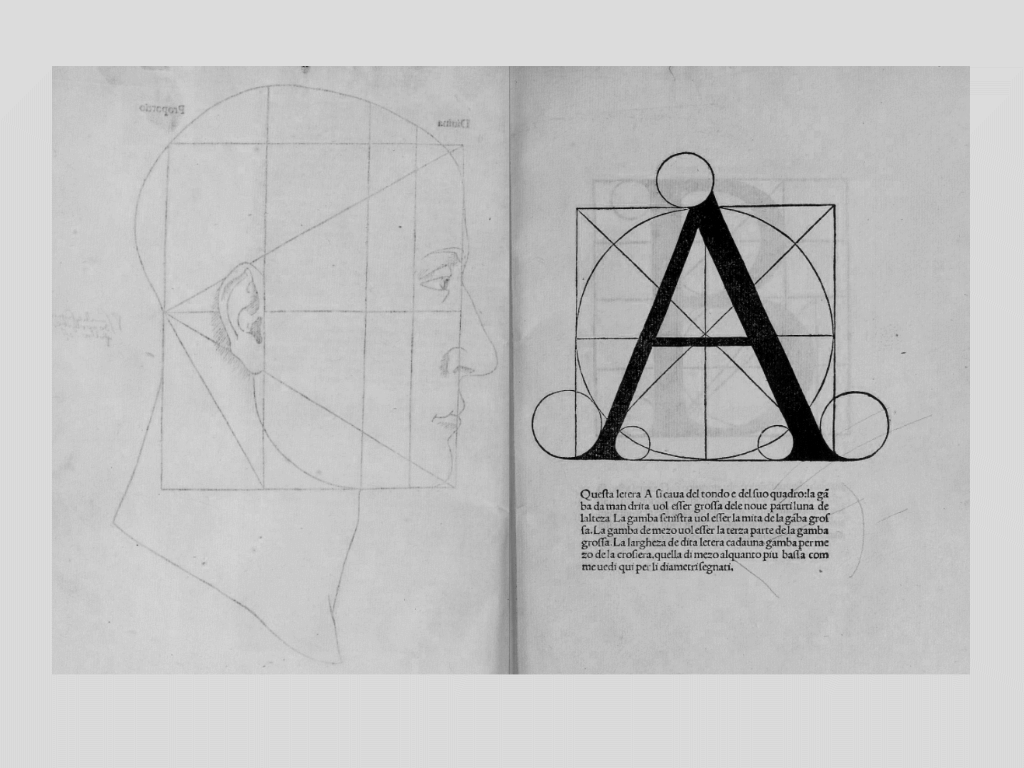

在一些字體教材中,常常可以看到網格分析法。有些學校也會用這種背誦為主的方式教導學生文字造型。但除了死背以外,有沒有更好的學習方式呢?

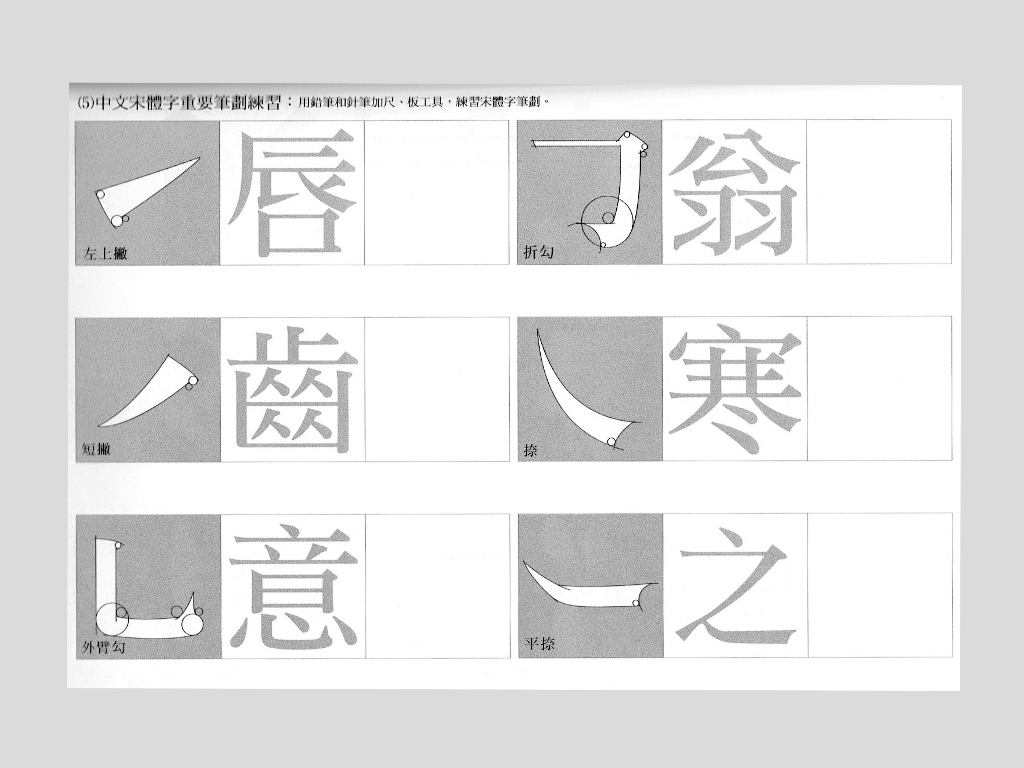

做字體很困難,這跟你本身學什麼其實沒有關係。 對於考廣告丙檢上來的同學來說,這就是你們小時候的惡夢。不但要把圖標給背起來,還要把一大堆有的沒的撇捺勾點的造形也背起來。除此以外,還有什麼色彩學、攝影的學科也要背,整個以為廣設科就是自由自在畫畫的小朋友可能到後來都滿心涼的。

非技職體系上來的同學也沒好到哪去。有些設計學院沒教,有些人讀的不是設計學院。反正大家都是斜槓青年(?)想畫個標準字,或是看到誰誰誰改了一個內建的字型 po 到臉書上很多讚,想自己試試看,結果亂七八糟。更糟的是不知道哪裡有問題。

別再使用不明覺厲學習法

有些工具書會在字上畫格線虛線,好像很有道理。這種分析方法,歐洲文藝復興時的義大利學者也曾經用來研究古羅馬時期的文字中的數學比例。很多參考線,雖然不明白,但感覺很厲害(簡稱不明覺厲)。但不論如何研究,都沒有親自用一樣的工具書寫來得方便又有效。對字體哪邊該粗,哪邊該細,實際動筆去觀察跟記憶,是最好的學習方式。跟九九乘法一樣,都可以推導出來,只是背起來比較能迅速運用而已。但背東西的過程很痛苦。若能先知道一切字體造形都能追溯到一種書寫工具,就不用死記字體的曲線畫法了。

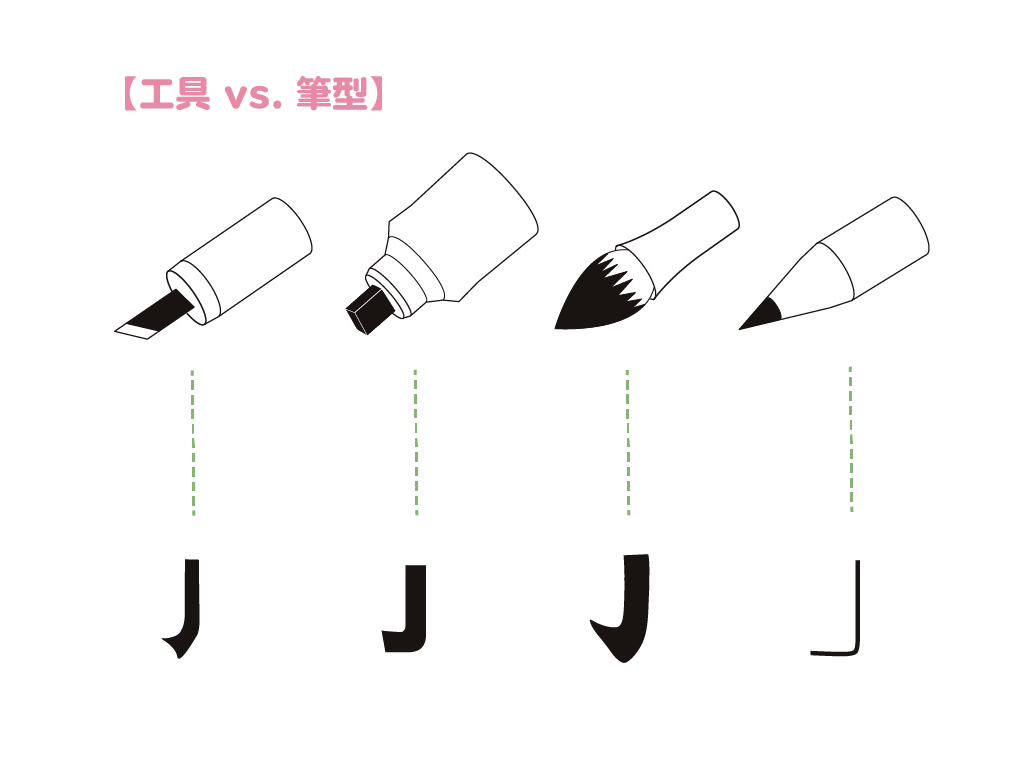

工具主要指的就是筆。蘆葦筆、鵝毛筆、鉛筆、鋼筆、平頭筆刷、馬克筆、雕刻刀,能創作的造形都不一樣。以中文字來說,所有字體筆畫表現法的起源都來自毛筆。如何運用毛筆,決定了筆畫的樣貌。

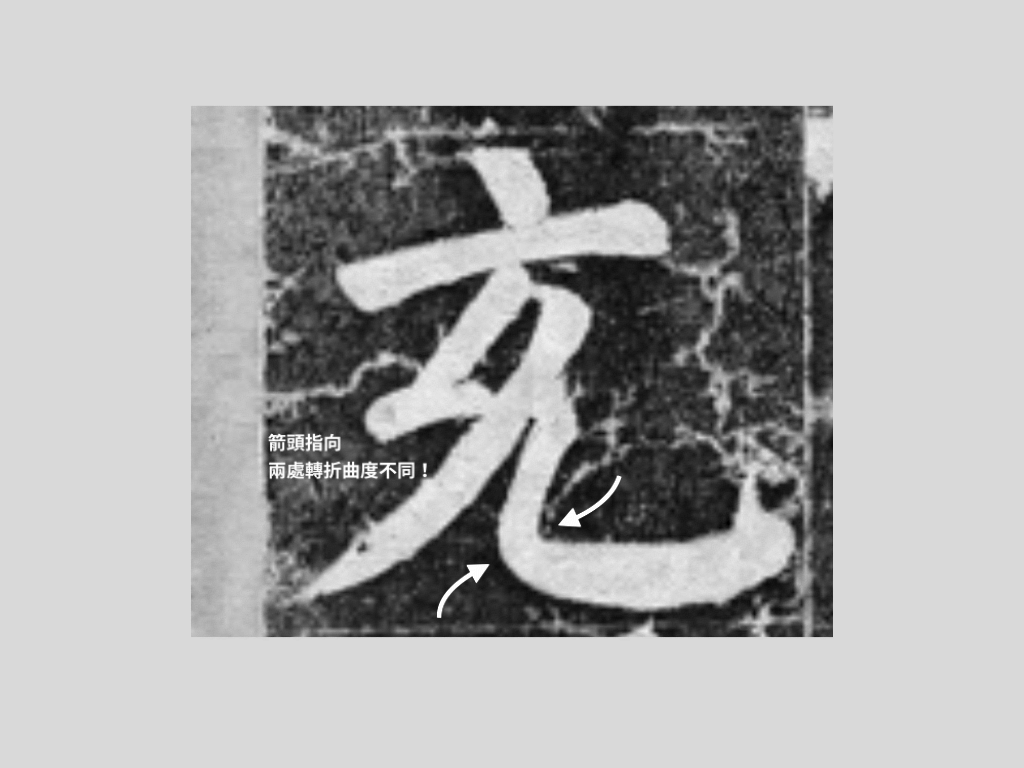

例如顏真卿寫的這個「充」字,浮鵝勾尾端下筆增加了一些力道,轉折收筆稍微放緩,讓鵝的「肚子」更有豐滿姿態。這種肥厚的美感根本不需要背,也不用強迫自己看完字體書上的範例。自己拿起毛筆(甚至,去學書法!),以筆實作,就瞭解美感的來源了。

當你不知道這邊要長怎樣的時候,動動手,拿支筆實際畫一下,觀察這些細節的長相如何,往往能解決大部分的瓶頸。而且動動眼睛動動手這種練習方式挺紓壓的。用工具、書寫的邏輯創作字體,筆畫也會合理許多。

掌握工具概念,一法通則萬法通

現在筆的概念又更廣泛了,例如總是搞不懂要怎麼拉的貝茲曲線。你要什麼輪廓,貝茲曲線都能幫你實現。如果能搭配對既有書寫工具的認識,就可能盪出變化豐富的組合。

舉大家最好的朋友(?)標楷體來說,跟日本江戶時代的寄席文字有共通點:都是毛筆的產物。同樣是毛筆,使用方式不同,字體長相就不一樣。如果你知道毛筆有多少變化的可能,或許能更豐富你的創作。

甚至到後來,創作漢字甚至不一定要用毛筆。十九世紀後期的日本工匠模仿西方船運貨櫃上的怪奇字體,用一種迥異於毛筆的平頭筆刷創造了黑體字與圓體字。這些字體的樣貌不是前人憑空想像出來的,而是透過書寫,不僅善用工具,也讓工具引導他們。

圍繞書寫工具的概念,我們推薦三個掌握字體風格的觀察重點:

- 起筆:為什麼英文字體會有「襯線」?為什麼有些明體的筆畫開端會有一個小突起?這都與文字書寫的方式有關,「起筆」的造形在下筆的那刻起就初步成形了。

- 收筆:為什麼明體的橫筆尾端會有小三角形?顯眼的筆畫如直勾、彎勾,它們是平緩、上揚、頓頓的還是尖銳的?這都取決於書寫時怎樣收筆。

- 轉折:多數黑體的轉折沒有提筆,而明體的轉折一定有提筆。這是因為明體承繼楷書而來。轉折的造形同樣也相當多變,取決於你採用什麼書寫工具,以及你怎樣使用它們。

上面三個元素都是字的重要端點,勾勒文字輪廓的印象,對字的風格帶來很大影響。如果我們把這些端點都遮起來,那字感覺⋯⋯就認不出是什麼字了。除了端點以外,運筆的過程也一樣重要。

為什麼這個大寫的 I 的中段會收細呢?

為什麼這些筆畫的中段感覺比較細呢?

為什麼這一段要收細、這一段會感覺肥厚呢?

不論是哪一種文字,拉丁字母、漢字、日文假名,甚至阿拉伯文字,它們傳統的書法藝術哪裡該粗、哪裡該收細,都有各自的典範美感。即便是字型設計師,在做自己不了解的文字時,也會從書寫開始,去觀察筆所產生的自然美感。

不管你是初學者,或是等待突破的創作者,我們在 hahow 好學校上開設的「伸縮自如的字體課」都能幫上你的忙。將繁雜的基本功整理清楚,整理成清晰易懂的教材。從這個基礎開始,我們會帶你更進一步掌握風格的變化。不管想做自己的字體,或是做出厲害的標準字,都將從這門課出發!課程學員,也可以加入 justfont 字體研究所學員限定 Discord 伺服器。