2018 年底「金萱」系列宣告完工後,字型總監林霞沒有閒下來,立刻轉身研究她的下個作品。

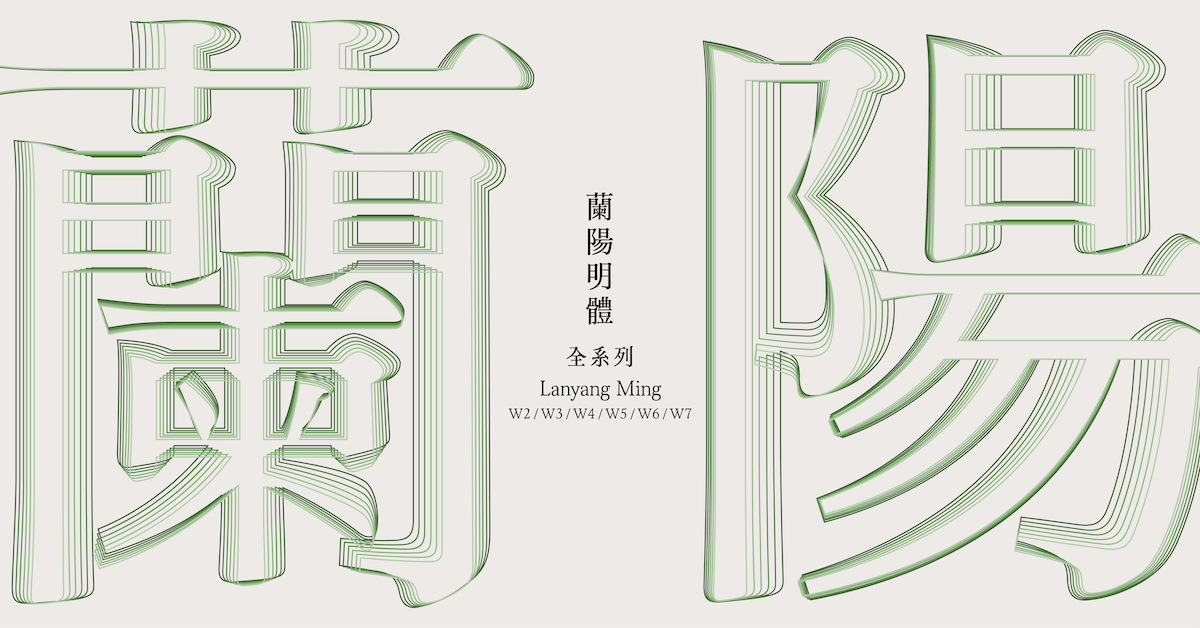

數位而理性的字體已經到了巔峰。各大字型廠商全力發展螢幕用的黑體,服務行動裝置盛行的風潮。就連 justfont 自己首先開發的金萱,也是近年較為流行的簡潔風格。中文閱讀的基本字體——明體——還有很多可能性,卻因非市場主流,而被晾在一旁。如林霞所言,到了生涯的這個階段,「想要做更有感情的作品」。她也直接認定,這個作品一定會是「明體」。

漢字圈的字體設計師,心中多少有「明體夢」。它原本就是書法家與雕刻匠師共創的產物。有效率地複製印刷的同時,也保留書寫者存在的痕跡。它更是漢字閱讀最基本的字體,廣受無數經典創作所使用。為後世留下一套明體字,是設計師崇高的目標。

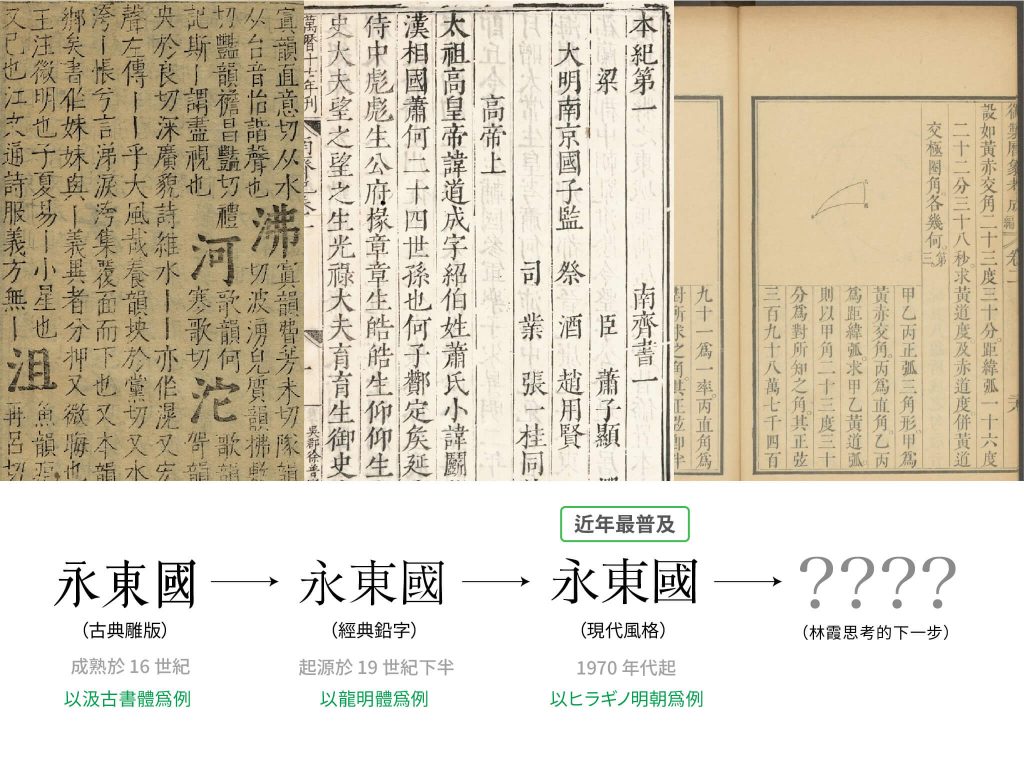

可是,在相當成熟的字體分類有所創新,並不容易。從 19 世紀後半,中國上海「美華書館」創造了現代明體以來,發展了 150 年。在日本匠師的手中,明體成為高度規範化的字體,趨於成熟穩定。若希望創造嶄新風格,勢必不能只是依循這一世紀以來的規則,要想辦法突破原有的架構。

起初,林霞嘗試調整了一些字樣,但同事們都認為,這些字樣與當代許多明體架構上並無二致。撞牆一陣子後,她突發奇想:或許能從古典雕版印刷上找到靈感。畢竟說到後來,雕版印刷才是「明體」誕生的契機。或許在尚未受到西方觀念影響時,能找到值得反思借鏡之處。

遇到《澗于集》

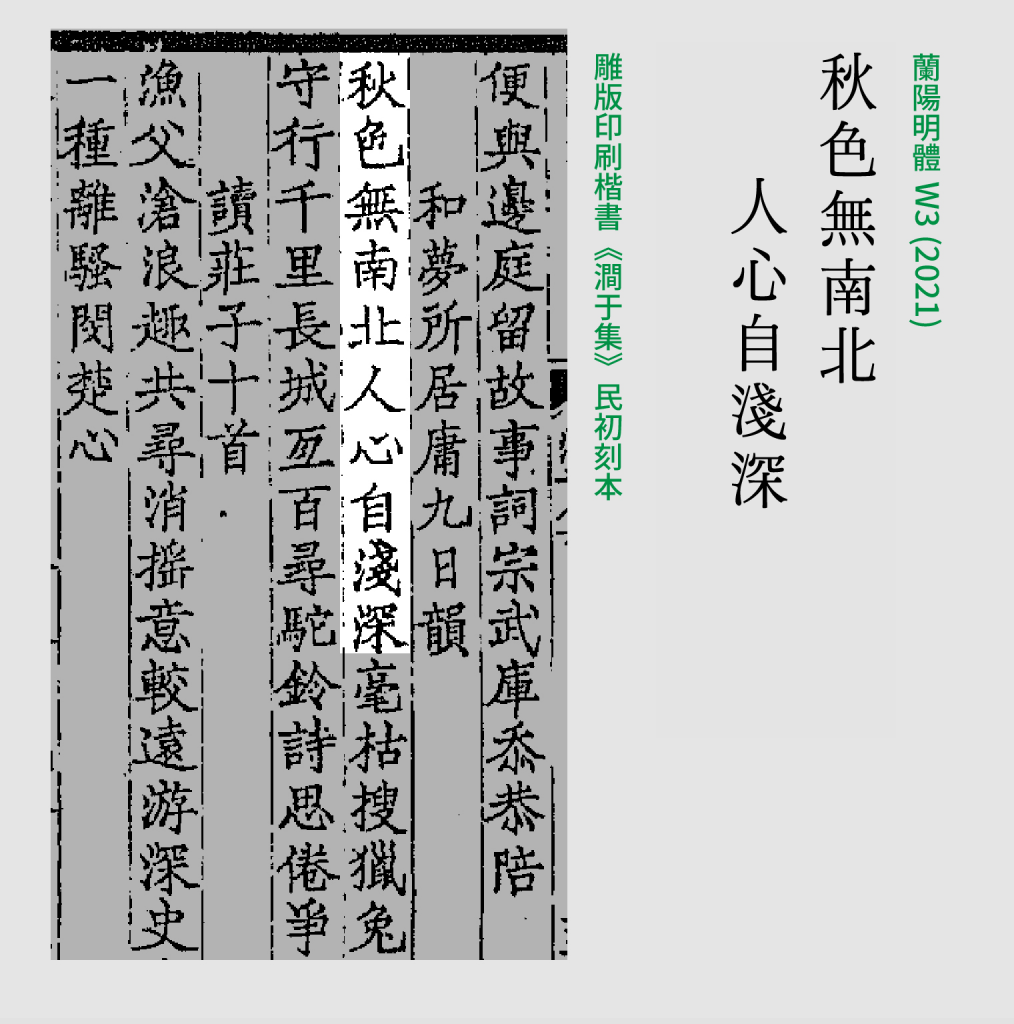

有段時間,林霞經常跑到故宮、國圖查閱善本古籍,希望能為她的下個作品找到靈感。當時,這個字體有個初步設定是中宮要緊縮、重心要偏高——古典浪漫的必備要素。而中國歷代不乏雕刻繕寫精美之作,但並非每本都能作為參考。或講白一點,不是每本都能符合這種預期,讓她「有創作的 fu」。直到有一天,隨手翻到《澗于集》,驚為天人。

字體撇捺舒張,充滿感情,同時也有深厚刊刻功力:重心字面,筆畫粗細,具高度一致性。雖然是雕板楷書,卻是理想的印刷體參考目標。或許可以發揮想像力,揣摩它的精神:若用明體詮釋,會是什麼模樣?這樣的想像空間,使她大為振奮。

就這樣,林霞開始細細觀察這本古籍上的每個字,越看越佩服。不只她,justfont 團隊設計師在著手設計蘭陽明體之前,也花了一段時間練習以手繪揣摩《澗于集》字體的意念,融會貫通在現代明體的基本形式之中。

中國古籍汗牛充棟,到底刻工是誰、寫工又是誰,許多不可考。而且那是另一個領域的專業。我們原先沒有特別查證,以為它只是眾多書籍中,其中一本製作相當精良的宋版古籍。但後來我們才知道,完全不是這麼一回事⋯⋯。

末代匠師手筆

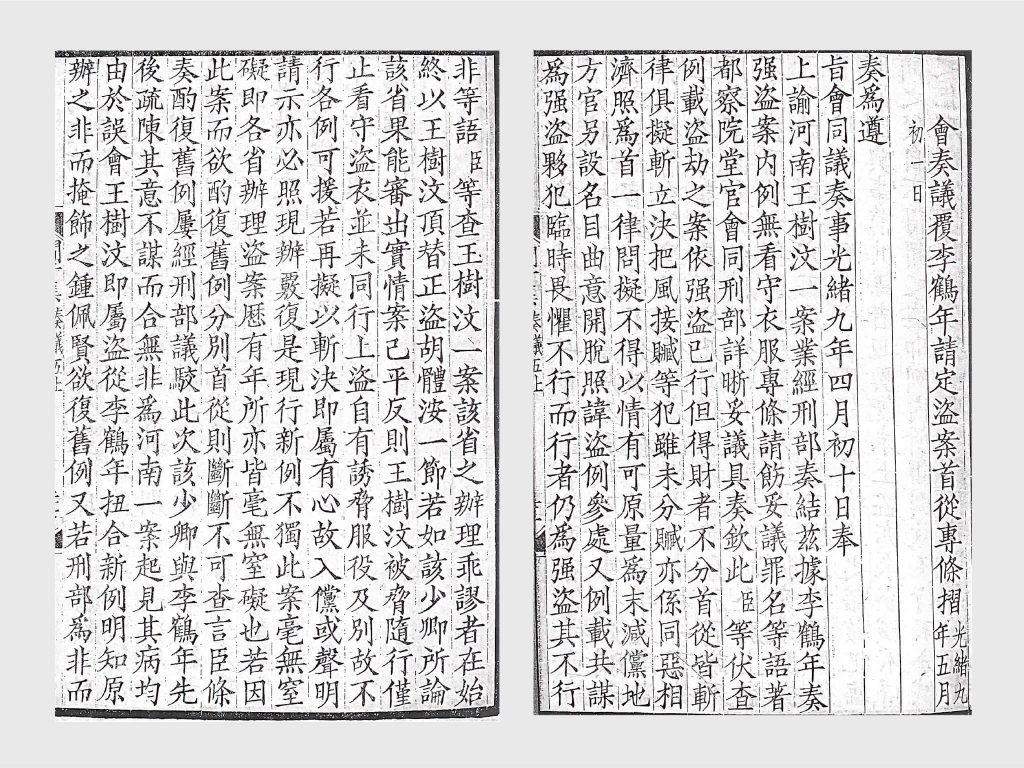

《澗于集》作者張佩綸,為清末名臣。本書製作時間,自然不可能是宋朝。只是它的手筆太精美,讓我們誤以為這是傳說中的宋刊本。其實《澗于集》刊刻成書在民國初年,也就是所謂的「民國刻本」。

這個年代,距離上海美華書館製成「上海活字」已經超過 50 年。現代化印刷工業早就開始盛行了。來自日本,「反向輸出」到中國的明體活字,大行其道。在這個時候還想要做雕版印刷的人,算得上是當時仿古懷舊的古早文青吧。快速的工業化背景下還想堅持古法,也頗有時不我予的感慨。另外,此時的雕版印刷多為有專業背景,且有錢的行家監督、發行、製作,因此品質相當高。這段背景,也與林霞創作蘭陽明體的心境頗有共鳴。

張佩綸過世後,兒子們集結他寫的詩文、奏章,再交予當時的刊刻名家付梓成書。這當中的靈魂人物,一位是精研各類字體的寫工饒星舫,另一位是「天下第一刻工」陶子麟。某些藏書家認為,張佩綸《澗于集》正是兩位匠師的代表作。

這才發現,原來所蘭陽明體參考的雕版藍本這麼有來頭。

與張愛玲對望

但都還沒講完作者:清末名臣張佩綸,正是作家張愛玲的祖父。張佩綸 1903 年卒,張愛玲 1920 年生,祖孫沒有見過面。但張愛玲遺作《對照記》中,她透過舊相片訴說她親族的故事:

張佩綸在 1883 年開始的清法戰爭中力主開戰,並在台灣、福建沿海作為指揮官,最後卻大敗而逃。清廷咎責,將張佩綸發配東北充軍三年。但最後,受李鴻章賞識,邀到府中做事,還將女兒許配給他。兩人結婚後生下了張愛玲的父親張志沂。

清朝滅亡,大家族分崩離析,張愛玲也就不太熟悉祖父的事蹟。直到中學時期,小說《孽海花》在親族間流傳之際,她才輾轉得知書中人物莊崙樵以張佩綸為原型,於是便好奇詢問父親關於祖父的事。父親拿了爺爺的集子過來,這是她第一次看到《澗于集》。

「薄薄的一本詩文奏章信札,充滿了我不知道的典故,看了半天看得頭昏腦脹,也看不出所以然來。多年後我聽見人說我祖父詩文都好,連八股都好⋯⋯他的詩文屬於艱深的江西詩派,我只看懂了兩句:『秋色無南北,人心自淺深』我想是寫異鄉人不吸收的空虛悵惘。」——張愛玲〈對照記〉

也就是說,林霞所參考的這些文字,當時的張愛玲也讀過,藉此想像她未曾謀面的祖父。對張愛玲來說,未謀面的祖父母生平瑣碎事跡,讓她感受祖父母「靜靜地躺在我的血液裡」,沈默而無條件的支持她。林霞大感訝異。原來這段材料跟張愛玲有如此深的淵源。如她所說:張愛玲的書,「幾乎是跟我同年人的聖經。原來我們離張愛玲這麼近?」

種種巧合,讓她感慨,冥冥之中或許註定要與這段歷史相遇,也對這本參考文獻更為仰望敬重了。如張愛玲所說:「沒有早一步,也沒有晚一步,正好趕上了」——偶然發現《澗于集》,對林霞來說也是這樣的故事。

不過,把雕版印刷的楷體字轉譯為現代的明體字,聽起來很理想,實際上辦得到嗎?又是怎麼做的呢?我們繼續看下去⋯⋯